台灣約有200萬名糖尿病患,是國人十大死因第5位,其中第1型糖尿病比例僅不到1%,但發生重大心血管不良事件(MACE)的風險因子卻不明。長庚最新研究發現,第1型糖尿病患若有一親等內家屬罹患第2型糖尿病,本身發病年齡又小於20歲,其發生重大心血管不良事件的風險將比沒無家族史者增2.61倍,腎臟病、視網膜病變、神經病變風險也會增加1倍以上。

糖尿病患常見症狀包括口渴、頻尿、易餓、不明原因體重下降、視力模糊、牙齦和尿道反覆發炎、體力變差、嗜睡等。長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示,第1型糖尿病多數是自體免疫疾病,因胰臟小島中的β細胞被破壞,導致胰島素無法正常分泌。第2型糖尿病則是因細胞對胰島素敏感度降低,產生阻抗,致血糖無法進到細胞,胰臟更努力分泌胰島素,但因胰島素有限,逐漸分泌不足,使大量葡萄糖留在血液裡造成高血糖。

林嘉鴻指出,第1型糖尿病和第2型糖尿病導致心血管疾病的危險因素不同,後者與胰島素阻抗有關,前者有少數文獻推測可能與腎臟病變有關。由於第2型糖尿病具明顯家族遺傳特性,有研究已證實其一親等內家屬是具高胰島素血症、發生動脈粥樣硬化的高風險群。因此他推測,第1型糖尿病的心血管風險可能也與有第2型糖尿病家族史的存在相關。

為解開此關聯,林口長庚新陳代謝科及兒童內分泌科與該院巨量資料中心合作,運用家族關聯分析方法,從全人口的健保資料庫,建構全台最大規模的第1型糖尿病家族病史關係模型,推定第2型糖尿病的家族病史和第1型糖尿病的大小血管併發症之間的關聯性。

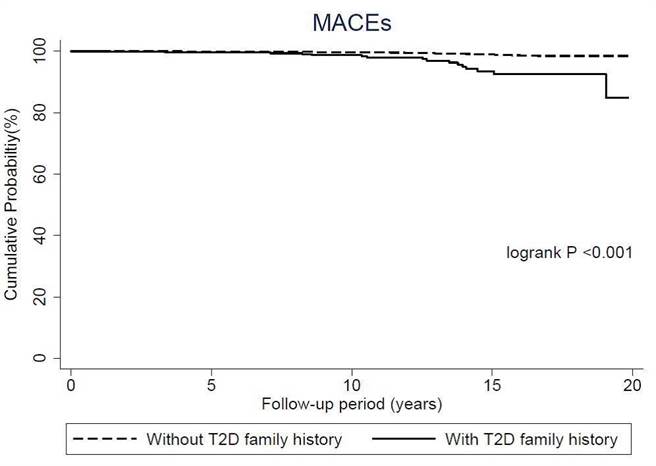

該研究共計收集1萬多名第1型糖尿病患資料,其中具第2型糖尿病家族史者共1302位,與無第2型糖尿病家族史的9935位資料進行研究。結果發現,第1型糖尿病患若有一親等內家屬患有第2型糖尿病,且本身發病年齡小於20歲,其發生心血管不良事件的風險,相較無家族史者增加2.61倍。若進一步看小血管的病變,其腎臟病變風險增1.44倍、視網膜病變風險增1.28倍、神經病變風險增1.24倍。

林嘉鴻表示,這是全球首度針對第1型糖尿病患,以建立家族病史模式的大規模研究,釐清了過去只能從學理上推測病史的影響。該研究報告已刊登在去年12月刊登於國際頂尖期刊《JAMA Network Open》。他建議醫師,針對較早發病的第1型糖尿病患,可以在門診時運用簡單的家族史篩選,找出高風險族群,給予及早的預防與介入措施,以降低將來併發症的風險。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。