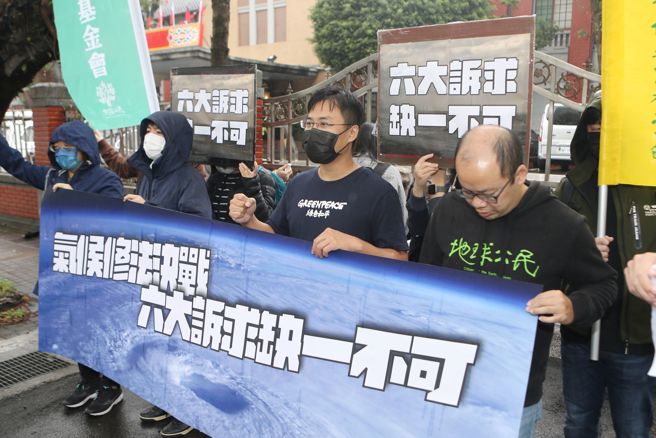

環保署日前提出「氣候變遷因應法」草案,但仍有26個條文等待黨團協商討論,相關修法進程延宕至今,今天進行委員會黨團協商,數個環保團體呼籲,拉高氣候治理層級,確立部會權責;碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途,短期碳費長期碳稅;考量人權衝擊,以自然為本與社區調適策略為優先;氣候治理不遺落任何人,強化地方治理,資訊公開,全民參與;公民參與氣候管制,訴訟條款並肩同行;核能非台灣減碳選項,再生能源推動大步向前。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示,目前行政院以「避免新增組織疊床架屋」為由,提出以舊有的行政院國家永續發展委員會作為最高層級的協調單位,應建立行政院氣候會報,由行政院長作為召集人,邀集各部會首長、學者、民間團體參與,並賦予該會報充足人力、行政資源統合、機關考核之職權,方可建立完整的氣候治理機制。

綠色和平專案主任洪昇邦表示,碳費作為《氣候法》修法最主要的核心政策之一,大家最關心的就是兩個重點,一是能不能有效誘使減碳,二是基金分配能不能發揮最大功效。可惜歷經兩年多來民間團體不斷溝通,政院版的草案依舊沒辦法滿足這兩點期待。為了台灣真正可以達成淨零,綠色和平要求各黨派必需協商出更明確的政策內容,包括如何確保費率有效且接軌國際、如何有透明的分配機制、如何接受公民團體監督,打消民眾認為碳費僅是環保署小金庫的質疑。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯補充,「碳費」目前在行政院版本於對象、費率、期程均為授權主管機關訂定之,但應確保碳費能定期提升,對準國際淨零目標下應有的碳費水準(2030年時每公噸3000元),碳費收入的分配上,也應明定其可用於「公正轉型」,協助勞工與社區因應淨零轉型過程的衝擊。最後,政府應明確提出由「碳費先行,銜接碳稅」的整體規劃期程。

環境權保障基金會執行長凃又文表示,台灣民眾之環境參與權相關法制,落後其他民主國家接近20年,應在此次修法關鍵期調整。環保署等機關對於氣候公民訴訟專章入法的反抗僅係其本位思考,想減少行政負擔的直覺反應,但台灣社會對於公益訴訟並不陌生,從過去環境影響評估法納入公民及公益訴訟條款後,20多年以來也僅有30多件環境公民訴訟,並未造成法院負荷並也間接促使環評程序民眾參與程序較為完備。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。