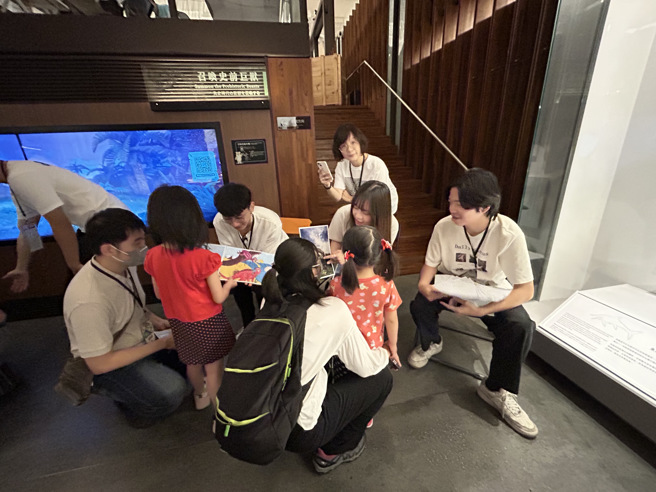

現代社會有不少疾病,並非使用藥物就能治癒,包括孩童發展遲緩、失智等,反而透過與社會連結能有效減緩症狀。台北醫學大學首開「社會處方箋」課程,借助復健科各職類專業師資培育學生,今年更和國立台灣博物館進一步合作,以遊戲方式找回孩子專注力。

北醫大醫學科技學院副教授羅伃君表示,「社會處方箋」是近幾年新興的概念,指非藥物介入的醫療模式,不僅關注患者身體健康,更關注其社會和心理健康。

「社會處方箋」的發展基礎,主要為了解決疾病所引發的社交互動障礙,英國於2019年成立社會處方箋國家研究院(The National Academy for Social Prescribing;NASP),發展包括藝術、音樂、文化、運動等相關領域的社會處方箋。

根據衛福部統計,台灣早期療育服務個案通報人數在2019年之前,每年逾2.5萬人;2022年首度突破3萬人次;去年更創下新高,攀升近3萬5000人。羅伃君直言,許多幼兒園老師反應,疫情後的孩童在語言表達及理解能力發展較慢,可能和居家隔離有關,連戴口罩都有影響。

北醫大以專業師資群,共同發展「社會處方箋」課程,每學期讓學生選擇不同專業治療組別,期望透過這門課,讓學生開始意識到現在及未來,社會上需要面對的問題。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。