國立中山大學洪慶章教授與海軍軍官學校應用科學系系主任施詠嚴副教授攜手組成跨校、跨國研究團隊,證實海洋浮游動物代謝的「糞粒」,可透過食物鏈讓大量的二氧化碳儲存於深海,整體海洋碳移除量,占全臺年碳排34.5%,潛力驚人,研究成果登上國際期刊「海洋污染公報」(Marine Pollution Bulletin),獲肯定與重視。

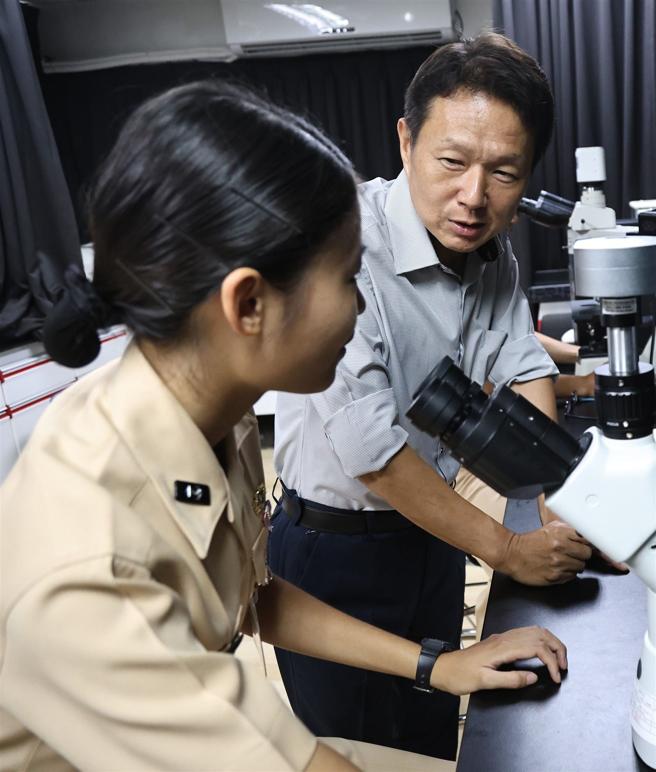

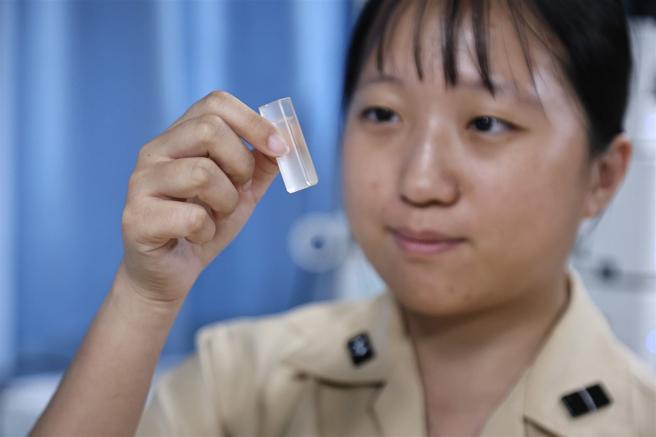

團隊成員除洪慶章外,另有來自美國、斯里蘭卡與中山大學海洋科學系、海洋事務研究所,以及臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所、海洋環境資訊系等學者,海軍官校則由施詠嚴帶領學生劉恩齊一同參與。

該篇論文通訊作者施詠嚴指出,研究統整洪慶章教授團隊自2006年至2020年橫跨15年的顆粒態有機碳通量(POC flux)數據,並結合相關文獻,揭示臺灣周邊海洋性藍碳扮演著二氧化碳移除的重要角色,這也是首次對臺灣「自然碳匯量」進行全面性盤查。

施詠嚴解釋,海洋藍碳才是占地球面積最大的固碳高手,而真正吸碳高手是肉眼看不到的大量海洋浮游動物,也概括所有海洋生物的死亡顆粒及「糞粒」,在光合作用、食物鏈與代謝等作用下,間接將微藻轉換為顆粒有機碳,沉降至深海或海底沉積物中,可儲存達數10年至數百年以上,是藍碳重要的「生物幫浦」。

施詠嚴說,臺灣二氧化碳年排放量2億8000萬噸,自然碳匯現況,森林碳匯、海洋沉積物碳匯及海洋藍碳的二氧化碳年移除量分別為2150萬噸、4210萬噸及9680萬噸,其中,海洋碳匯每年移除約占年排放量的34.5%,對臺灣實現碳中和目標具有關鍵作用。

此外,研究論文也指出,為達成碳中和,應加強對臺灣陸地與海洋碳匯的測量,同時加速採取去碳化能源策略,如減少使用石化燃料、推廣電動車、再生能源及氫能技術等,並強調未來政策應納入更多創新技術,如生物能源與碳捕獲和存儲、造林、森林復育、生物炭、大型海藻養殖及海洋鹼度添加等,以有效達成政府2050年的碳中和目標。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。