搜尋結果

以下是含有現代詩的搜尋結果,共91筆

-

拓寬世界的邊界──郭品潔《尼安德塔樂園的嘆息》講座側寫

自從二OO三年出版《讓我們一起軟弱》以來,這二十二年來,郭品潔是是第一次與讀者面對面。沒有社群媒體帳號的他,在數位時代中遺世而獨立。來此之前,郭品潔並不清楚讀者的面貌,沒有設想過他們讀自己的詩是何種感受,更無法想像有人守著報紙副刊,期待再讀到一首他的新作。

-

風采.神采.詩采(上)紀念葉嘉瑩老師

民國五十四年,1965-66,我們大二。不用麥克風的時代,窗欄杆上也坐著四面八方趕來旁聽葉嘉瑩老師詩選課的人。班上同學先去占好前面座位,難道詩是苦悶的象徵嗎?當時才大二的學生,也許沒有足夠的能力來界定文學或創作的意義,但我們對一己幽微的生命是有感受的。老師的詩選課不僅是蒼茫少年時的心靈安慰,也是啟發我們對人世間各種情境與情感的領悟,逐漸建立自身思想和洞察力的過程。

-

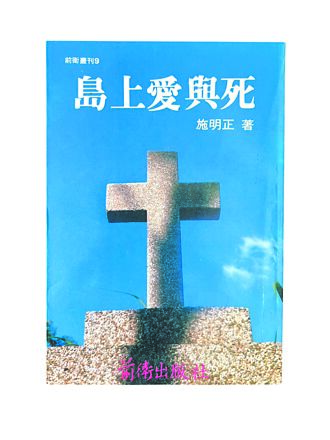

畫像代題字

曾經以〈喝尿者〉一文獲得吳濁流小說獎的施明正,一九八八年八月二十二日晨病逝於這個曾經給予他深切傷害,卻又讓他深切眷戀的台灣島鄉……一九三五年誕生於高雄的施明正,有著俊美外貌,他有過極豐采的青春年代,寫現代詩,擅油畫,為人豪邁親切,亦是瘂弦至交。

-

2025吳濁流文學獎揭曉 首度外籍作家得獎

2025年吳濁流文學獎結果出爐!今年吳濁流文學獎總共收到865篇稿件,經過評審老師的初審與決審,5大徵文類別均選出首獎1名、評審獎1名與優選2名,共計20篇得獎作品。吳濁流文學獎自去年開發海外、非本國籍投稿,首度有外籍得獎者。

-

我為什麼寫古詩

我的朋友老錢和我閒聊,問我:「為什麼寫古詩?」語氣似乎隱含著一個意思:「好端端的,怎麼搞起這把戲來了?」聽他這麼問,不由得我的抗辯之情就冒上來,很想立刻就答覆他:「這樣就可以避免寫新詩了。」隨即我又覺得這麼說有點不著邊際的損意,好像有意無意地開罪了無辜的新詩作者。所以我沒這麼回答;我說的是:「因為古詩有一個唱酬的傳統……」

-

狂飆/一九八O的現象與探索──《暴雨將至》序(上)

經過長長的四十年的時光隧道之後,我們回望,才想起隧道中,我們曾在幽暗中吶喊,眾聲喧嘩,回音盪漾。當我們走出那長長的隧道,眼睛迎向逆光的瞬間,世界忽然白茫茫一片。那是強光的盲目?還是失去方向的茫然?我們如何找回最初那一顆熱血之心?

-

海納百川》告別大地之歌——鄭愁予(江青)

「可愛的土地到處都是,花朵逢春開放,草長如茵,又甦生了!到處都現永恆,遠方啊總是碧空!永恆……永恆……」

-

霧散景現──記向陽詩選集《景色》分享會

盛夏的一鍋酸梅湯

-

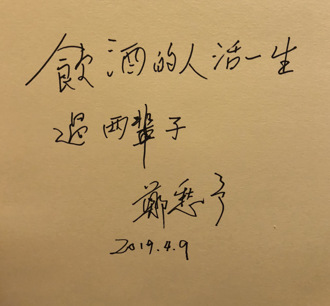

寂寞的人坐著看花──追憶詩人鄭愁予

十幾歲時讀鄭愁予的詩。我每一回想那個壓抑的年代,便感到有如被泥沼淹沒般的汙穢和不得喘息,各種教條制度對年輕人身心制約的折磨、特別是對嚮往自由藝術的年輕心靈,形成巨大的窒礙和壓迫。而當時那批戰後餘生的詩人們,與西方現代主義呼應的詩作,以及為數不多的當代文學雜誌,及時為年輕苦悶的生命注入一道汨汨的清泉。

-

我手寫我心 生活寫作班招生

台北市閱讀寫作協會「生活寫作班」今年邁入第22年,全面啟動現場授課與線上直播、回播,實體與雲端同步進行,讓寫作學習及體驗無遠弗屆。8月6日起至11月19日(每周三上午10~12時)開課,全期15堂,由15位老師親自指導,帶領書寫並點評。

-

〈錯誤〉的美麗.〈如霧〉的珍奇──鄭愁予仙逝的聯想

西方馬首vs.東方龍頭

-

詩壇巨擘鄭愁予 達達的馬蹄成絕響

「我達達的馬蹄」,已成絕響!以經典詩作〈錯誤〉聞名的台灣詩人鄭愁予,日前辭世,享耆壽91歲。文化部長李遠表示,鄭愁予為台灣文壇重要詩人之一,其作品廣為傳唱,影響深遠,對其表達哀思與追悼。

-

來拚總獎金150萬!吳濁流文學獎徵文收件至7/15

為鼓勵文學創作、提升地方文藝氣息,推廣與傳承吳濁流熱愛文學的精神,新竹縣政府文化局與吳濁流文學獎基金會、新竹縣文化基金會攜手舉辦「吳濁流文學獎」,總獎金高達150萬元,收件時間將於7月15日截止,歡迎海內外不分國籍、有志於文學創作的各路好手,把握機會投稿參加!

-

鄭愁予「達達馬蹄」成追憶 李遠:台灣文壇重要詩人之一

以經典詩作〈錯誤〉聞名的台灣詩人鄭愁予美國時間6月13日辭世,「我達達的馬蹄」,已成絕響。文化部長李遠今日表示,鄭愁予為台灣文壇重要詩人之一,其作品廣為傳唱,影響深遠,對其辭世表達哀思與追悼。

-

鄭愁予辭世 詩與人文精神永留東海

著名詩人、東海大學文學院前榮譽講座教授鄭愁予辭世,享壽九十一歲。東海大學全體師生深感哀痛,並向詩人家屬致上最誠摯的慰問與敬意。〈錯誤〉一詩膾炙人口,成為華語現代詩經典,鄭愁予不僅以詩作影響數代人心,也長年駐足東海,深耕文學教育。

-

達達馬蹄成絕響 91歲詩人鄭愁予辭世

達達馬蹄遠揚。以〈錯誤〉一詩聲名大噪的詩人鄭愁予,於美國時間6月13日凌晨4時辭世,享耆壽91歲。消息一出,不少藝文界人士在社群平台發文哀悼,並引用鄭愁予詩句「我達達的馬蹄是美麗的錯誤,我不是歸人,是個過客」,表達對他的緬懷。

-

百年古厝變學堂!五股守讓堂夏日文學營免費教寫作

新北市五股守讓堂今(10)日起舉辦「文學消暑.字遊字在」活動,百年古厝化身學堂,邀人氣童話作家開班授課,免費教小朋友閱讀寫作,還有復刻懷舊教室的場景,從閱讀、生活、文學,感受不一樣的歷史建築,走進地方的故事。

-

中時社論》兩岸文化交流 為和平找出路

如果你問一問今天的華人,你認得的唐朝皇帝有幾個?唐朝的詩人有幾個?認得的皇帝多還是詩人多?答案不言自明。因為文化是長遠的,政治是一時的;幾百年過去之後,除非有人變成亡國之君,否則歷史會記得今天的執政者是誰嗎?但人們會記得這時代曾留下美好的詩句與聲音。

-

跨,所以超越

臺灣新詩的發展源起於何時,一般以發表於一九二四年四月十日出版的《台灣》雜誌上的日文〈詩的模仿〉(四首),這一明顯的「點」作為起點,主要的論據是作者追風(謝春木,1902-1969)在詩末註明寫作日期為一九二三年五月二十二日,更早於施文杞發表在一九二三年十二月一日的《臺灣民報》第一卷第十二號〈送林耕餘君隨江校長度南洋〉,(施詩自註寫作日期為一九二三年十月十三日)。這是以作者自署寫作日期必屬真實無欺為其立論基準。當然,還可以比較這兩首詩使用的日文、中文,發表在雜誌或報紙所用以等待刊布的時間長度,題材的豐富感,文采的準確度,甚至於時代背景及其內涵,或者置放在時代長廊的亮點又是如何?

-

虛擬女神大集合!十大2.5次元女性偶像團體

比起巧克力薄荷,還是你♥