搜尋結果

以下是含有研院的搜尋結果,共3,618筆

-

陽明山狂燒5小時內幕曝 廠商未換鋰電池 硫磺氣腐蝕釀禍

陽明山國家公園小油坑今年4月14日發生大火,延燒5小時後,透過空勤總隊緊急派遣直升機與地面消防人員協力合作才撲滅,初步起火原因疑為國科會國家實驗研究院空氣品質感測儀器故障引燃。經檢方調查,確認到起火原因是未更換空氣品質監測設備內之鋰電池才引起火警,承包商負責人坦承疏失且與國研院和解,予以不起訴處份。

-

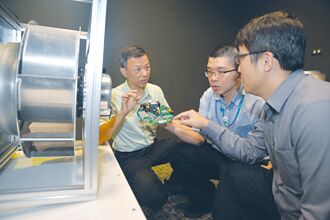

攜傳恆綠能科技、聯昌電子 工研院推廣域高效EC風扇

因應全球能源價格波動與淨零轉型壓力,工研院攜手傳恆綠能科技與聯昌電子發表「廣域高效電子換向(EC)風扇」新品,該技術採用工研院自研的「零稀土IE5永磁馬達」與「高效率無電解電容驅控平台」,打破稀土磁材進口依賴,實現臺灣關鍵零組件自主製造,可讓空調、資料中心及半導體廠的氣流循環設備的能源效率提升逾6成,每年節電超過1.5億度,相當於少蓋一座電廠。

-

翁啟惠多次與獎擦身而過 MIT葉均蔚喊再戰諾貝爾

賴清德總統希望在未來30年能增加3名台灣諾貝爾獎得主,以當前台灣最受國際關注的半導體產業發展,未來有沒有機會獲得物理獎殊榮,頗值得關注。不過,外界仍認為,前中研院長翁啟惠、院士葉均蔚是目前國內最受期待得諾貝爾獎的學者。

-

總統諾獎願景 梁賡義:打造好的環境

賴清德總統拋出希望台灣在30年內能培養3位諾貝爾獎得主的願景。中研院院士梁賡義表示,終身成就的肯定,往往是年輕時即開始鑽研,加上有好的環境,才會開花結果。他強調,日本有本土的諾貝爾獎得主,是他們全心投入,即便冷門領域也一樣,值得台灣借鏡。台大醫學院教授、中研院院士陳培哲則直言,目前台灣與其他國家差距太大,望塵莫及。

-

科研奠基 教育部砸百億培育人才

賴清德總統喊出「333諾貝爾計畫」,教育部表示,已在特別預算中規畫20億經費,讓研究型大學與關鍵領域企業建立合作講座,並讓基礎研究能在產業應用獲益中,持續得到經費支持、投入先期研究。未來也將與國科會、國發會及經濟部等部會共同合作,營造培育人才的良好環境;國科會則表示,該計畫非由國科會負責。

-

賴拋333計畫 30年拚3諾獎得主

賴清德總統11日頒發「總統科學獎」給中研院院士梁賡義及葉均蔚,並宣布啟動「333計畫」,希望在未來30年內讓台灣於物理、化學、醫學3大領域中,至少新增3位諾貝爾獎得主。對此,立法院教育委員會民眾黨籍召委劉書彬表示樂見其成,但也提醒賴政府「先好好正視教師荒問題」。

-

12位華人得主 物理類居多

諾貝爾獎是全球指標性獎項,根據瑞典炸藥發明人諾貝爾留下的遺囑而創立,自1901年開始頒發,迄今已124年。根據據諾貝爾官網顯示,歷來共12位華人拿到諾貝爾獎,以科學類、尤其是物理、化學與醫學為主。代表性得主幾乎都在美國完成主要研究並取得國籍。

-

賴清德喊諾貝爾獎333願景 陳培哲:差距遙遠、望塵莫及

賴清德總統今天提出未來30年內,目標台灣在物理、化學、醫學3個領域內,至少能夠增加3位諾貝爾獎得主。 中研院院士陳培哲表示,總統有這樣願景很好,但要看清楚現實,到目前為止完全看不出來可能人選,因為跟其他國家差距太遙遠,望塵莫及。

-

賴清德喊「30年增3位諾貝爾得主」 名醫揭現實:先做1事

賴清德今頒科學獎予中研院院士梁賡義及葉均蔚時宣布,未來30年內希望讓台灣於物理、化學、醫學領域,至少新增3位諾貝爾獎得主。精神科醫師沈政男直言,台灣在頂尖期刊發表的論文篇數相當稀少,H-index排名29,應先提升,否則雖有豪情壯志也不可能實現。

-

國研院發表會揭生成式AI落地新應用 百業共創智慧台灣

生成式AI正迅速改寫全球各行各業生態,而為確保資料主權與創新競爭力,國科會以自研AI技術實踐「主權AI」願景,轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心於今(11)日舉辦「TAIWAN AI RAP暨 TAIDE亮點成果發表會」,以「主權AI驅動革新,百業共創智慧臺灣」為主題,展示生成式AI在地化發展的最新成果與應用實例。

-

拋科學推展計畫! 賴清德:30年內新增3位諾貝爾獎得主

賴清德總統今天頒發「總統科學獎」予中研院院士梁賡義及葉均蔚,並宣布,在未來30年內,希望讓台灣於物理、化學、醫學三大領域中,至少新增3位諾貝爾獎得主。這也是賴清德繼昨日啟動「台灣橋樑計畫」後,再提出具體科學發展願景,展現政府推動科研與教育的長期戰略。

-

台灣橋梁計畫 石墨烯之父揭幕

台灣橋梁計畫預計今年及明年共邀請31位諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流,昨天首場講座在台灣大學舉行,邀請2010年諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學的安德烈蓋姆演講,並與師生交流互動,開啟跨國科研交流序幕。

-

台灣橋梁計畫啟動 賴清德:培育更多諾貝爾獎得主

「台灣橋梁計畫」10日舉行開幕式,總統賴清德致詞,肯定該計畫搭起台灣與世界合作的橋梁。他說,政府將積極推動各項政策,支持高等教育國際連結與人才培育,為台灣培育更多諾貝爾獎得主,並為世界和平、繁榮、福祉及永續做出貢獻。他期盼台灣的大學可成為知識創新的全球夥伴。

-

陸國務院:進一步加大政府採購支援中小企業力度

新華社報導,大陸政府為進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展,國務院辦公廳日前印發「關於進一步促進民間投資發展的若干措施」(下稱「若干措施」),提出13項針對性政策舉措。

-

《科技》糖尿病族群要當心!腎病變風險大增

為響應世界糖尿病日,財團法人演譯基金會今(10)日舉辦「2025世界糖尿病日:守護糖友逆轉腎!」記者會,攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業,共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護,呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。

-

海外資產有多少?

隨著金融自由化,國人把錢存到海外、買海外債券、股票等金融商品已日趨普遍,國富統計這份存量數據告訴我們,台灣全體所持有的國外金融性資產在112年底已達新台幣92兆元,其中家庭部門也達14兆,海外金融性資產占比已逾四分之一。

-

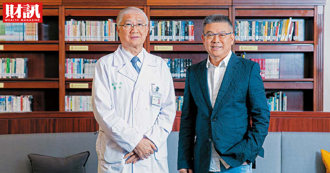

楊泮池:產業發展像拼圖 要先想好核心競爭力

曾擔任過台灣大學校長的楊泮池,現今每一項頭銜也都分量十足:中研院院士、生策會副會長、肺癌權威、台大醫學院教授、鑽石生技投資公司董事長,產、學、醫、研多重舞台同時演出,卻始終掌握節奏。

-

《科技》國際布局成果豐碩 前8月台灣製藥業出口總值年增近1倍

工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」中的「生醫」專場,以「科技健康照護的全球浪潮與展望」為主題,聚焦於數據驅動的照護產業發展、遠距與在宅照護應用趨勢,全面剖析主要國家在照護科技領域的發展動態與市場成長潛力。

-

國發會主委葉俊顯 入世經濟學者 進AI創新內閣

本著經濟學者靠實力、低調作風,中央研究院經濟研究所研究員葉俊顯2個月前轉換跑道,接任國發會主任委員,成為AI行動創新內閣2.0的一員。曾有過政策智庫中華經濟研究院借調六年的經驗,葉俊顯對產經政策及建言研究並不全然陌生,這是政院團隊會找上他的原因之一;他不熟悉的是AI內閣1.0已勾勒的政策框架,及總統賴清德、行政院長卓榮泰的人脈關係。

-

捷綠盟科技 推循環經濟產業鏈

捷綠盟科技股份有限公司董事長徐宏權表示,他的職涯並非一開始鎖定環保產業,他早年在不同領域累積經驗,逐漸摸索出自己的方向。他坦言「自己個性上喜歡服務群眾」,這份特質延伸到後來的醫療與環保產業。 從醫療器材到循環建材,跨度看似遙遠,但是核心精神始終一致,希望能藉由產業的力量帶來正向影響。他沒有刻意營造宏大的使命,而是以務實態度,把服務精神轉化為具體事業,從個人層面的「幫助人」到社會層面的「造福群眾」。