搜尋結果

以下是含有 結構生物學的搜尋結果,共10筆

-

魅力深圳》深圳科技館爆紅!推出950項互動設施 台商驚呼:超前部署

「我看到五歲的孩子在操作核磁共振儀器(MRI模型)。」一位張姓高中生家長訝地說,量子科學、數位孿生、機器狗、自動駕駛等,只在科技展產業論壇、股市﹑大學課堂或研究室出現的新科技,在「深圳科技館」通通摸得到看得到,以AR、VR及各種遊戲互動方式,廣撒科普種子,他直呼,「太超前部署!」

-

東海傑出校友揭曉 六大領域菁英點亮70週年校慶

東海大學70週年第26屆傑出校友名單揭曉!當選的六位校友分別來自科技、醫藥、半導體、人文、科學與公共服務領域,展現東海培育跨界人才的深厚實力。

-

漢康生技研發日 聚焦智慧醫療

致力於開發創新多靶點藥物的漢康生技於8月7日舉行「漢康生技研發日」,匯聚公司高層管理團隊、研發團隊、外部研究人員,共同交流在醫藥創新領域的技術、經驗與突破。

-

提供新型「生物農藥」靶標 陸兩科學團隊發現植物免疫啟動新機制

大陸央視新聞用戶端報導,國際權威學術期刊《科學》(Science)北京時間2024年11月8日凌晨3時,以「背靠背」形式,線上發布了中國科學院分子植物科學卓越創新中心不同團隊的兩項重要科研成果。

-

蛋白質結構預測 AI生技新突破

5月由Google DeepMind和Isomorphic Labs共同發表最新一代AI的蛋白質結構預測模型AlphaFold 3,這是生技研究的又一大突破。

-

林建甫專欄》蛋白質結構預測 AI生技新突破

今年5月由Google DeepMind和 Isomorphic Labs共同發表最新一代AI的蛋白質結構預測模型AlphaFold 3,這是生技研究的又一大突破。

-

陸科學家8年突破性進展 補上葉綠體基因研究最後一塊拼圖

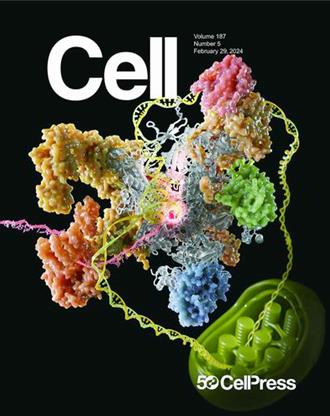

《中國科學報》1日報導, 2016年1月,回國不滿半年的張余,在《中國科學院分子植物科學卓越創新中心人員遴選申請書》裡寫道:「申請人擬開展的工作是運用結構生物學研究葉綠體編碼的RNA聚合酶(PEP)的工作機理和調控機制。」8年後,張余團隊和華中農業大學副教授周菲團隊合作,解析了PEP的冷凍電鏡結構,並揭示了該葉綠體基因轉錄「機器」的「裝配零件」「裝配模式」「功能模組」,為葉綠體光合作用的基礎研究和應用探索打下了基礎。相關研究成果3月1日以封面文章形式發表於《細胞》。

-

《產業》原子解析度 直擊DNA光解(酉每)酵素的修復過程

DNA損傷有多種類型,是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一,生物體對此進化出不同的修復機制,但其修復過程仍是未解之謎。由中央研究院蔡明道院士領導的國際研究團隊,利用X射線自由電子雷射,在極短的時間內為反應結構拍照,首次在原子解析度下直擊光解(酉每)酵素修復DNA損傷的完整過程。此研究成果已於112年12月1日周五發表於頂尖科學期刊《科學》(Science)。

-

中研院解密DNA修復過程 登上國際期刊

DNA受損情況有多種,大多都是導致癌症或遺傳性疾病發生的致病原因之一,不過生物體修復過程至今依舊是未解之謎。為解開這項基因研究難題,中研院院士蔡明道領導國際研究團隊,利用X射線自由電子雷射,首度在原子解析下捕捉到光解酶酵素修復DNA損傷的完整過程,研究成果獲刊於知名國際科學期刊《Science》。

-

中研院解密DNA修復損傷過程 登國際期刊《Science》

DNA受損情況有多種,都是導致癌症或遺傳性疾病發生的致病原因之一,不過生物體修復過程至今依舊是未解之謎。為解開這項基因難題,中研院院士蔡明道領導國際研究團隊,利用X射線自由電子雷射,首度在原子解析下捕捉到光解酶酵素修復DNA損傷的完整過程,研究成果獲刊於知名國際科學期刊《Science》。