搜尋結果

以下是含有地面進攻的搜尋結果,共38筆

-

影》以色列地面開打 只給48小時逃命逾35萬巴勒斯坦人大逃亡

以色列軍方宣布在加薩發動大規模地面攻勢後,開闢了一條「臨時」疏散路線,供居民沿薩拉赫丁街(Salah al-Din street)逃離,但這條路線只開放48小時。

-

影》以軍展開地面進攻!加薩「20層最高樓」6秒消失

以哈戰爭即將屆滿2年,以色列近日加強空襲加薩走廊最大城市加薩市,昨(15)日炸毀當地最高樓,畫面顯示一幢20層大廈在6秒內夷為平地。另外,據悉以軍昨日已展開地面進攻,準備佔領加薩市。

-

共軍空軍長航時飛行訓練曝光 模擬作戰內容一次看

中共中央军委旗下 《解放軍報 》主辦「中國軍網」10日報導,艙蓋上鎖,停機坪上的滾滾熱浪被隔絕在座艙之外。戰機啟動,伴著低沉怒吼,發動機轉速不斷上升……北國某機場,空軍航空兵某旅一場融合多個課目的長航時飛行訓練拉開戰幕。

-

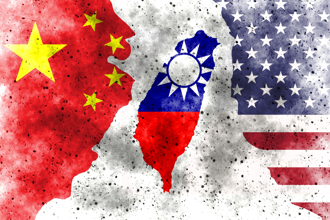

美智庫曝「陸極不可能攻台」原因 籲美應削減台海防務投資

華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)3日發布一份名為《重新思考威脅:為什麼中國大陸不太可能攻打台灣》的報告,指出主要原因,並主張華府若能淡化對台灣的強硬言辭,減少以「中國大陸即將攻台」為前提的國防投資,將更符合美國利益。

-

支持落實「兩國方案」陸方強調實現迦薩停火是當務之急

新華社24日報導,中國大陸常駐聯合國副代表耿爽美東時間23日在落實「兩國方案」高級別會議籌備會上發言,強調實現迦薩停火、拯救生命仍是當務之急。

-

以軍設「安全區」 無限期駐加薩、黎、敘

以色列國防部長卡茲16日宣布,以軍將「無限期」續駐加薩、黎巴嫩、敘利亞的「安全區」,藉此施壓哈瑪斯盡快釋放人質。然而此一發展可能導致以哈雙方矛盾激化,使加薩和平前景更加遙遙無期。

-

以哈停火生效 展開首批換囚

在延遲近3個小時後,以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室19日發聲明說,當局已收到待釋放人質名單,與哈瑪斯達成的迦薩停火協議於當地時間19日早上11時15分(台灣時間下午5時15分)生效。停火協議生效代表歷時15個月的血腥戰事告一段落,迦薩居民開始返家,以色列和哈瑪斯從19日開始首批人質和囚犯的釋放。

-

以色列恐動手報復 一跡象曝伊朗超緊張

伊朗本月稍早對以色列發動大規模飛彈襲擊,但據知情者透露,如今德黑蘭極度緊張,並一直在與中東國家進行緊急外交努力,以權衡它們能否減少以國的報復規模。要是外交折衝失敗,德黑蘭也希望,它們能幫忙保衛伊朗。

-

聯合國黎巴嫩維和部隊遭以軍襲擊2傷 中方強烈譴責

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊(聯黎部隊,UNIFIL)當地時間10日發布聲明稱,當天上午以色列國防軍坦克向納庫拉(Naqoura)聯黎部隊總部一座瞭望塔開火,造成兩名印尼籍維和人員受傷。聲明指控,自以軍1日地面進攻黎巴嫩以來,該總部和附近陣地一再遭到襲擊。對此,中方表示嚴重關切和強烈譴責。

-

港媒:德外長近日訪中 可望討論俄烏、電動車等問題

香港英文媒體《南華早報》3日引述消息人士透露,在烏克蘭和中東衝突可能出現轉折點的背景下,德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)將在「未來幾天」訪問中國。若成行,這將是貝爾伯克時隔1年半再度訪華。

-

中東局勢升!聯合國安理會緊急會議 以伊互嗆將報復

針對以色列對黎巴嫩發動地面進攻行動、伊朗向以色列發射近200枚飛彈,聯合國安理會於2日就中東局勢召開緊急會議。以色列和伊朗代表在會上相互威脅,以色列威脅將採取報復行動,伊朗也強調如果受到攻擊,將進行報復。

-

伊朗空襲以色列 以駐台代表:必採取強烈回應

以色列近日持續空襲黎巴嫩真主黨、殲滅領袖納斯拉勒及多名高層,並地面進攻黎巴嫩,伊朗於當地時間1日晚間朝以色列發射約180枚彈道飛彈。以色列駐台代表游瑪雅( Maya Yaron)今日表示,包含真主黨、哈瑪斯等都只是伊朗的恐怖代理人,只要伊朗在這個軸心中強大,沒有任何人是安全的,呼籲全世界的國家聯手孤立伊朗,也放話在面對伊朗的直接侵略時,必將強烈回應。

-

拜登出手支持以色列! 派「2美艦」攔截伊朗飛彈

中東局勢升級,以色列持續空襲黎巴嫩真主黨,並地面進攻黎巴嫩,作為反擊,伊朗於當地時間1日晚間朝以色列發射約200枚彈道飛彈,以色列的最大盟友美國也出手,協助以色列的防禦攔截飛彈行動,擊落來自伊朗的飛彈。

-

影》伊朗狂射180飛彈釀1死 以色列轟「鑄下大錯」將復仇

以色列近日持續空襲黎巴嫩真主黨(Hezbollah)、殲滅領袖納斯拉勒及多名高層,並地面進攻黎巴嫩,伊朗於當地時間1日晚間朝以色列發射約180枚彈道飛彈,以色列表示,在美國協助下已攔截多數飛彈,不過這波飛彈攻擊至少仍造成1人死亡、多人受傷,以色列痛批伊朗鑄下大錯,誓言報復,要伊朗付出代價。

-

《國際政治》黎巴嫩急喊史上最危急 納坦雅胡嗆1句要伊朗小心

路透社即時新聞報導,以色列地面部隊展開進攻,黎巴嫩南部爆炸聲四起。

-

以色列出兵黎巴嫩展開「有限地面行動」 真主黨準備應戰

以色列狂炸黎巴嫩首都貝魯特南郊之際,以色列軍方今(1)日凌晨宣布,已對黎巴嫩南部邊境的真主黨(Hezbollah)目標展開「有限度、局部及有針對性的打擊」,以軍稱,這些目標位在靠近邊境的村莊,對以色列北部的社區構成立即威脅。真主黨昨(30)日稱,已準備好應對以色列的地面入侵。

-

《國際政治》以色列悍拒停火 黎巴嫩急喊:恐滅國

不畏全球不斷升高的停火聲浪,也無視其最重要的盟友美國的勸阻,以色列周四仍悍然拒絕停止打擊真主黨,並再度對黎巴嫩境內發動空襲,使中東爆發全面戰爭的風險持續升高。

-

《國際政治》1天死近500人!以色列炸爛黎巴嫩 傳美方設法避戰

美國國務院高層強調,美國不支持以色列和黎巴嫩真主黨在邊境爆發的衝突進一步升級,華盛頓將與盟友及合作夥伴討論如何防止這場軍事衝突擴大的具體想法。

-

《國際政治》周一又狂轟真主黨 以軍嗆:不排除「地面戰」

中東緊張局勢持續升高,以色列軍方周一對黎巴嫩真主黨的陣地再度發動大規模襲擊,並放話為了達成戰爭目標,以軍不排除展開「地面進攻」的可能性。

-

海外看世界》美國校園示威不會有深遠影響(孫太一)

隨著示威抗議在美國校園的蔓延,全球媒體都在聚焦事態的發展。 報導的同時,有的人開始揣測隨著抗議規模的不斷擴大,這會不會又是一次類似60年代反越戰抗議那樣的能深遠影響美國政策並改變大選結果的重要社會事件? 事實上,此次事件不僅不太可能影響實際的政策以及今年的美國大選,它和60年代的抗議也有本質上的區別,當前不同的校園內狀況也很不一樣。