搜尋結果

以下是含有天文所的搜尋結果,共12筆

-

清大揪出黑洞「失落拼圖」 登NASA官網

清華大學天文所教授江國興帶領跨國研究團隊,發現正在吞噬恆星的罕見黑洞候選者,這類「中等質量黑洞」被稱為黑洞的「失落拼圖」,在天文觀測極為罕見。研究成果不僅發表於權威《天文物理期刊》,更登上美國太空總署(NASA)官網,獲得國際重視。

-

影》發現黑洞界的失落拼圖!清大團隊研究成果登NASA官網

清華大學天文所教授江國興帶領研究團隊,發現正在吞噬恆星的罕見黑洞候選者,這類「中等質量黑洞」被稱為黑洞家族的「失落拼圖」,在天文觀測中極為罕見。研究成果不僅發表於權威《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal),更登上美國太空總署(NASA)官網,獲得國際重視。

-

台灣沒缺席!宇宙10年電影開拍 中大攜手智利探索宇宙奧秘

位於智利北部高山的魯賓天文台與中央大學天文所共同參與的「時空巡天傳世計畫」(Legacy Survey of Space and Time; 簡稱 LSST) 傳出重大科學進展,近日發布第一批天文觀測影像,彌足珍貴,雙方預計為宇宙拍攝10年的電影,探討宇宙多變的一面,對於了解宇宙產生革命性影響。

-

顛覆發現 快速電波爆揭密 超過半數屬於「重複型」

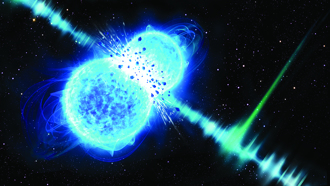

快速電波爆(Fast Radio Bursts,FRBs)是當今宇宙中最神秘的天文現象之一,分為反覆發生的「重複型」和僅爆發一次的「單發型」,目前學界普遍認為單發型為大宗,重複型為少數。國立中興大學物理學系與清華大學共組的團隊,首度提出顛覆傳統的觀點,證實超過半數的快速電波爆屬於「重複型」,為天文界探究快速電波爆的起源提供新方向。

-

桃園推「USR大學社會責任實踐」科學展 3方合作簽署備忘錄

桃園市立圖書館與國立中央大學及桃園市永續發展與環境教育輔導團3方於26日正式簽署合作備忘錄,攜手推動 「USR大學社會責任實踐」,以永續環境營造、數位教育與學習及科普推廣為主軸,加強城鄉交流學習科學展系列活動。3月1日至3月31日,首波科學展將於桃園市立圖書館展出,提升科學教育的普及性。

-

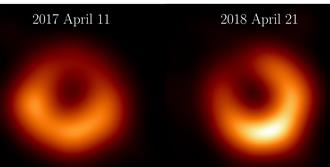

影》台師大攜手中研院 揭祕M87星系中心黑洞影像

台灣師範大學與中研院天文所參與事件視界望遠鏡(EHT)國際團隊,透過分析2017年和2018年的觀測資料,首次呈現M87星系中心超大質量黑洞動態演變。這項開創性研究不僅確認黑洞旋轉方向,更深入解析黑洞周圍複雜的吸積環境,為天文學界理解極端天體物理環境提供前所未有的視角。研究成果已刊登《天文與天文物理》期刊。

-

「絕地救援」科學揭秘 桃園市科普講座開放報名秒殺

為促進親子共學及充實學生暑期生活,桃園市教育局今年度暑期特於市立圖書館邀請科普大師辦理5場次科普講座,3日下午壓軸場次邀請台大物理系暨天文所教授孫維新主講「火星拓荒紀行-從電影『絕地救援』談起」,此場次為去年講座回饋表中,受觀眾指定引領企盼能再度邀請孫維新教授分享天文科學,並於今年度開放報名時即秒殺,吸引超過200位學生、家長及教師共襄盛舉。

-

周末夜小行星來訪 今晚「比距離月球還近」掠過地球

平均每50至100萬年就會發生一次能造成洲際性災難的小行星撞擊事件,5年後將能目睹一顆威力足以摧毀整個台灣的小行星,從比月球近10倍處快速掠過夜空的真實情景,今晚也將有一顆小行星掠過;台北天文館表示,29日晚間10時許,從距離地球不到月球3分之2遠、距離地球僅約29萬公里處將掠過的2024 MK小行星。

-

天上也有「彰化」! 編號336392小行星命名 紀念建縣300年

現在往天上看也能看到「彰化」!中央大學鹿林天文台蕭翔耀與美國馬里蘭大學葉泉志博士,共同發現編號336392小行星,並以「彰化」為這顆小行星命名,彰化縣政府今日邀請中央大學天文所教授陳文屏、中央大學天文所鹿林天文台長林宏欽及彰化小行星發現人蕭翔耀出席「璀璨閃耀彰化小行星」記者會,表達感謝。

-

興大4年輕學者榮獲懷璧獎

為獎勵優秀年輕學者,中興大學創辦「懷璧獎」選拔,20日公布2024年懷璧獎得主,共有4位年輕學者,從25件申請案中,脫穎而出,得獎者分別為物理學系助理教授橋本哲也(工程及數理科學組)、化學工程學系副教授姜文軒(工程及數理科學組)、生命科學系副教授林振祥(生命科學組),及應用經濟系助理教授鄭佳宜(人文及社會科學組)。

-

台灣參與巨型麥哲倫望遠鏡計畫 助力探索宇宙奧秘

我國積極發展太空科技,國科會偕同中研院與巨型麥哲倫望遠鏡天文台於美國時間2月20日完成簽署合作備忘錄,透過這項備忘錄,台灣將與美國、澳洲、巴西、智利、以色列、韓國共同致力於建造世界最強大的光學望遠鏡,進入全球研究前鋒。

-

台主導「格陵蘭望遠鏡」觀測M87黑洞 證明暗影持續存在

「事件視界望遠鏡」(Event Horizon Telescope,簡稱EHT)國際合作團隊首度公布2018年4月觀測到的M87星系中心黑洞最新影像,驗證黑洞光環與2017年所觀測的大小相同,符合廣義相對論的預測。這是由我國主導的「格陵蘭望遠鏡」(Greenland Telescope,簡稱 GLT)加入EHT後,對此天體進行再次觀測的研究成果,已於18日發表在國際期刊《天文與天文物理》。