搜尋結果

以下是含有水污費的搜尋結果,共06筆

-

環境部推廢水能源化!4年砸23億 2032年減碳83萬噸

據環境部統計,近年環境部門碳排每年約2700噸,其中有近4成為廢水處理,環境部官員表示,為了達到2050淨零碳排,將把有機污水的好氧發酵推動至厭氧發酵,蒐集沼氣達到廢水能源化,也已向行政院提報4年23億計畫,盼輔導208家具有能源化潛勢業者,預估2032年會有150場廢水能源化案場,估計年減碳可達83萬公噸二氧化碳當量。

-

專家傳真-碳費收入宜統籌運用

儘管碳費可能要到2026年5月才開始繳納,但現在不管是中央政府各部門,或是各地方政府皆開始覬覦這筆預算。繼上次衛福部長邱泰源跟總統賴清德要醫院減碳預算後,日前在中台灣八縣市區域治理平台首長會議上,也出現喊話修法「至少8成碳費留在地方」之議,並獲得其他與會者支持。但這是碳費最佳的分配方式嗎?值得進一步討論。

-

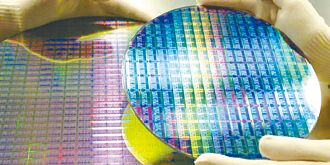

晶圓半導體業首當其衝! 水污費喊漲 2,200廠承壓

水污費開徵最新目標瞄向氨氮造成的河川污染。由於開徵十年來未納入收費,加上鋅、錫等重金屬具累積性也未徵收,環境部12日因此預告修正水污費收費辦法,新增氨氮、鋅及錫,並微調相關費率,預計影響晶圓半導體、印刷電路板、發電廠、電鍍業等2,200家業者。

-

飲用水擬納管致癌物PFAS 環團批落後美國標準、籲源頭管制

環境部於已預告修正「飲用水水質標準第三條之一草案」,首度納管致癌物質PFAS,2027年7月1日起, 將加強抽驗並對水質不符合PFAS標準者,直接裁處6萬至60萬元罰款,對此草案,環團肯定環境部願意開始管制飲用水中的PFAS污染濃度,保障民眾健康;但草案中的限值並無法有效保障民眾健康,而且也不能光從末端去處理兩種PFAS物質的污染,更應從源頭管制所有PFAS的使用與排放。

-

碳稅接軌碳費 11月有眉目

碳排有價時代來臨,台灣目前定位碳費先行,但市場仍一直有針對碳稅取代碳費的討論。財政部先前也已委外研究碳稅接軌碳費、併同檢討貨物稅稅制的可行性,相關報告最快可望於11月出爐。

-

碳費+碳稅恐雙重課稅 財經部會難訂時程表

台灣獨一無二的碳費制度,引發產業界可能被同時收取碳費和貨物稅的「雙重課稅」質疑,業界希望財政部可以新設能源稅(碳稅)取代貨物稅,讓相關稅率明確化,也有助接軌國際。企業界則強調,台灣現行課徵的貨物稅,課稅標的中就有油氣、車輛等,已具備環境稅的性質,如果政府再加徵碳費,等於一隻牛被剝兩層皮,是「雙重課稅」,且未必能國際抵減,因此要求政府直接端出能源稅(碳稅)。