搜寻结果

以下是含有瓦剌的搜寻结果,共11笔

-

蒙古最强悍皇后 皇帝驾崩后改嫁7岁侄曾孙 连生8子

蒙古歷史上有位令人震惊的巾帼英雄「满都海」皇后,丈夫满都鲁战死后,32岁的她毅然嫁给年仅7岁的侄曾孙巴图蒙克,亲自辅佐他登上汗位,统一四分五裂的蒙古部落。她披挂上阵征战四方,甚至将小可汗置于箭袋随身保护,后来又为他生下8子,延续家族血脉,以智慧与勇气书写草原传奇。

-

明朝建内外两道长城 双重屏障藏战略布局

万里长城声名远播,却鲜有人知明朝在北方筑起内外两道长城,其目的不仅防蒙古入侵,更兼顾京师安全与藩王防务。明太祖朱元璋依靠宗室镇守边疆,朱棣迁都北京后收回藩王兵权,使长城防线内缩;蒙古威胁仍在,朝廷遂在外长城之外增建内长城,形成内外呼应、保护京师的双重屏障,充分展现明朝中央集权下的军事智慧。

-

明朝「第一妖后」超腹黑 谁当皇帝她说了算

明宣宗朱瞻基的第二任皇后,本名孙若微,因诞下皇长子朱祁镇而登上后位。然而她在太后时期的所作所为,却充满权谋与争斗,不仅纵容宦官专权、隐瞒皇帝被俘,还干预储位、操纵政局,甚至助长投机者夺权,导致忠臣被害、国家陷入险境,因此被后世讥为「大明第一妖后」。

-

蓝天战绿地 天光渐白的两个太阳

执政党民进党在主导大罢免大失败后,不管是赖清德总统、卓荣泰内阁还是民进党的民调都跌至30%上下,府院党也开始启动内阁改组及一系列改革,连羁押满一年的前民眾党主席柯文哲也获保释得到自由。

-

海纳百川》蓝天战绿地 天光渐白的「两个太阳」(孙家瑞)

执政党民进党在主导大罢免大失败后,不管是赖清德总统、卓荣泰内阁还是民进党的民调都跌至30%上下,府院党也开始启动内阁改组及一系列改革,连羁押满一年的前民眾党主席柯文哲也将获保释得到自由。亲绿侧翼鼓噪白营将发生两个太阳──柯文哲与黄国昌……

-

明朝迁都北京 看似英明其实误入死局 便宜了清朝

西元1421年,明成祖朱棣将都城由南京迁至北京,展现「天子守国门」的决心,意图加强北方防卫、抵御外敌入侵。表面上看似一项雄才大略的国策,实则却为明朝埋下了覆亡的种子。由于北京邻近边境,长期承受军事压力,加上庞大的财政负担与南北资源分布不均,使得明朝陷入持续耗损、内外交困的局面。最终北京失守,崇祯皇帝自缢;清军则趁势入关,轻松接收明朝基业,奠定统一天下的基础。

-

海纳百川》朱祁镇与川普 回锅皇帝的天命(沈迺训)

作为同样歷史罕见的復辟王者,明英宗朱祁镇与美国总统川普相隔六世纪的復权轨迹,勾勒出人类政治永恒的权力悖论。明英宗从土木堡之变沦为叫门天子到南宫復辟,川普则从国会山事件沦为落难总统到再度当选,两人皆突破所处时代的权力交接常规—前者打破宗法继承制实现「强迫性復辟」,后者则是颠覆建制派轮替规则完成「民粹式回归」。

-

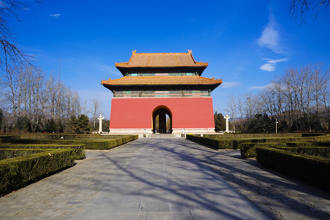

大明王朝16帝却只有十三陵 少3人原因揭密

大明王朝从明太祖朱元璋到明思宗朱由检结束,一共歷经16位皇帝,国祚长达276年,不过位于北京昌平区的明朝皇家陵寝却名为「十三陵」,独缺朱元璋、建文帝朱允炆以及明代宗朱祁钰。

-

明代宗建帝陵却沦废墟 百年后还惨遭「鸠占鹊巢」

明光宗朱常洛的陵寝「庆陵」位于大陆北京的天寿山,在民间又称作「景泰洼」,因为这里曾是明代宗(景泰帝)朱祁钰的陵寝建造地,只是后来惨遭拆除,导致这块地变为荒地,直到百年后才又被明光宗选为陵寝地点。

-

寧夏峡谷藏500年前地下兵城 里头全是机关 进去就出不来

大陆寧夏「水洞沟遗址」通往红山堡的大峡谷中,保存着500多年前的明代藏兵洞,同时也是最完整的古代军事防御建筑,曾在抵御鞑靼、瓦剌等北方游牧民族入侵时,发挥重要作用,洞内满布机关,一旦误闯恐小命不保。

-

大明王朝16帝 为何只有十三陵?其余3人下场曝

大明王朝自西元1368年建国,至1644年因内忧外患遭流寇李自成所灭,国祚共276年,不过前后歷经16位皇帝的明朝,为何位于北京昌平区的帝王遗址却仅有「十三陵」,其余3位皇帝去哪里了?事实上,除了开国皇帝朱元璋葬于「明孝陵」之外,其于2人命运乖舛。