搜尋結果

以下是含有低GI的搜尋結果,共104筆

-

穩血糖助排毒 專家讚百香果6大好處:2族群有禁忌

不少人喜歡百香果酸甜的口感。營養師高敏敏表示,百香果不只是好吃,還含有類黃酮、鉀與維生素C等多種營養,有助於降低血壓、穩定血糖與保護眼睛等作用,雖然小小一顆,卻是「營養濃縮包」,但要提醒糖尿病、腎臟病患者,不宜過量食用,以免影響病情。

-

4種健康粗糧易傷胃 專家示警:多吃反不利養生

近年「吃粗糧更健康」的觀念盛行,玉米、燕麥等成為餐桌新寵,《搜狐網》健康專欄指出,雖然粗糧富含纖維與營養,有助控制血糖、促進消化,但若攝取過量,反而可能傷胃、引發脹氣與消化不良。專家提醒,以下4種常見粗糧看似養生,其實暗藏損害胃部的風險。

-

控醣忌壓抑吃喝 選對食物降負擔

國健署營養健康狀況變遷調查顯示,18歲以上台灣成年人中,有4分之1處於糖尿病前期,再加上過重、肥胖率達半數以上,控醣早已不是糖友、銀髮族專利。營養師指出,控醣最忌諱的就是過度壓抑飲食,這會導致心理壓力與營養失衡,很難長期維持,只要把握3大原則,選對食物,也能大大降低身體負擔。

-

連假後斷食減重 醫曝成功訣竅

連假一波接一波,免不了大魚大肉,不少民眾假期結束後,靠「斷食」急救。醫師表示,大餐過後斷食,確實能幫助身體恢復代謝平衡,但絕不能在進食時大吃大喝,否則血糖會像雲霄飛車般急速升降,造成血糖震盪,小心越減越胖。

-

翻轉糖尿病 55歲男靠2招血糖砍半 還狠甩23kg

全台有200多萬名糖尿病患,控制血糖成了重要課題。營養師薛曉晶分享有一位55歲男糖尿病患,因聽到糖尿病會短命,到門診尋求協助,在指導下,男子落實1212間歇性斷食與天天運動,3個月後成功甩肉23公斤,空腹血糖值從220降到100以下,一掃初次諮詢時,憂心只能再活10年的恐懼。

-

中秋烤肉加工食品易致癌 建議別忘蔬果

中秋烤肉已成為國人最愛的佳節活動,但享受美食的同時,也潛藏健康隱憂。營養師提醒,燒烤以紅肉、加工品、甲殼類海鮮為主,不僅容易造成腸胃不適,更可能提高大腸癌風險,建議民眾在大快朵頤後補充高營養密度的水果,協助消化並維持腸道健康。

-

抗氧化力打趴藍莓 黑米延緩老化 還不讓血糖飆

提到澱粉,不少人都會馬上想到會發胖、血糖高,不過醫師李思賢指出,其實不是所有澱粉都一樣,他特別推薦黑米,因其膳食纖維含量高、消化速度慢,飽足感能更持久,血糖也更穩定。此外,黑米因富含花青素,能對抗發炎、保護心血管,抗氧化力甚至超過藍莓,是一種能延緩老化、改善代謝的健康食材。

-

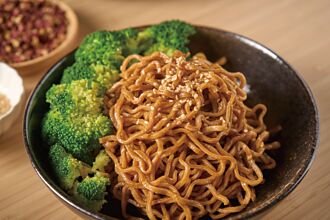

愛吃麵又怕胖 醫推2款低GI麵:更友善血糖

很多人愛吃麵,卻又擔心血糖或體重飆。婦產科醫師邱筱宸表示,各種麵條口感不同,營養也不一樣,如果有控制血糖、減重考量,可優先選擇蒟蒻麵、豆腐麵,升糖指數與熱量都比白麵低,但要搭配蛋白質與蔬菜,以兼顧營養均衡。

-

減重關鍵不是少吃多動 專家:3招提升身體代謝

很多人常覺得自己喝水都胖,朋友大吃大喝卻沒事,對此,營養師薛曉晶表示,問題可能是出在長期錯誤的飲食方式,讓身體代謝變慢,建議可以採吃足量蛋白質、進行阻力運動與改善胰島素敏感性等3種方式,來提高身體代謝能力,更能有效燃脂與不復胖。

-

她養生20年卻老更快 少吃2物害肌肉被掏空

錯誤的養生,反而不利身體健康。中醫師李宜靜指出,一名女子年輕時就開始養生飲食,不吃紅肉、甜點,生活也很規律,但20年過去,不到60歲的她,看起來卻像70、80歲,原因就出在長期低油、低蛋白飲食,掏空了她的肌肉與體力,在經過吃夠蛋白質、好油脂、運動等6方式調整,3個月後就出現轉變。

-

暑假放縱身心 調整作息迎開學

暑假進入尾聲,家長忙著準備開學用品的同時,也別忘了調整孩子的作息與飲食習慣!有研究顯示,兒童若每日平均睡眠時間減少約48分鐘,攝取的熱量會增加約62大卡,睡得少,垃圾食物吃得更多。專家提醒,若這些習慣延續到開學,不僅影響專注力與情緒表現,還可能導致血糖波動、代謝異常。

-

開學前體重飆高、睡太少?研究:少睡48分鐘 垃圾食物吃更多

面對開學前夕,孩子還是沒辦法收心嗎?研究顯示,若兒童少睡48 分鐘,攝取熱量將增加62 大卡;倘若晚睡習慣帶到開學,不僅影響專注力與情緒表現,還可能導致血糖波動與代謝異常。

-

兩高一低吃水果 降糖尿病風險

全台逾8成民眾每日水果攝取量不足,醫師指出,許多民眾「怕甜」影響血糖而不吃水果,導致膳食纖維、維生素、礦物質攝取不足,反而增加糖尿病風險。每天攝取200克水果,能降低36%糖尿病風險,建議選擇如奇異果、番茄等「高營養密度、高膳食纖維、低GI」水果。

-

吃水果能防糖尿病!專家曝「2高1低」原則 罹病風險降36%

吃水果也能預防糖尿病!民眾常「怕甜」影響血糖控制而不吃水果,全台逾8成民眾每日水果攝取量不足,恐增加糖尿病風險,專家指出,甜度不等於升糖指數,每天攝取200克(2份)水果,反而能降低36%糖尿病發生風險,建議選擇奇異果等「高營養密度、高膳食纖維、低GI」水果。

-

運動後半小時 宜補高GI食物、蛋白質

好不容易運動完,如果吃錯食物,辛苦全白費了!營養師臨床觀察,許多民眾雖然有固定運動習慣,但體重卻遲遲不見下降反而上升,其實是吃錯食物,若飲食沒有控制好,燃脂效果恐怕直接歸零。建議運動後30分鐘內,最好補高GI食物和蛋白質。

-

讓減肥不淪為口號!營養師教3招「動吃動」飲食功略

減肥除了運動,飲食控制更是重要環節。從臨床上觀察發現,許多人雖有固定運動習慣,但體重仍遲遲無法下降,甚至反而上升,這可能是「吃錯」食物惹的禍;有研究指出,運動後更渴望高熱量、高鹽食物帶來的愉悅感,因此,運動前後的能量補充、補對高 GI及蛋白質成為關鍵。

-

運動完更想吃高熱量食物?係金ㄟ 3招避免愈動愈肥

很多減重者都有運動後特別餓的經驗,營養師張宜婷表示,這不是錯覺,研究發現,人在運動後容易想吃高熱量、高鹽的食物,餓過頭反變暴食,讓努力運動變白費,就要吃對食物,包括運動前先吃香蕉加半杯豆漿,運動後吃高鉀與蛋白質,例如奇異果、少許雞胸肉等,都有助於減少對高熱量食物的渴望。

-

空腹、飯後立即吃都NG!名醫教吃水果 不讓肝臟遭殃

高GI食物若頻繁攝取,會導致血糖快速飆升,加重肝臟代謝負擔。醫師劉博仁指出,水果攝取過多,也會轉化為脂肪,造成脂肪肝、胰島素阻抗,一天最多吃2至3份即可,也不要在空腹時與飯後立即吃,避免血糖起伏過大,尤其是香蕉、葡萄、鳳梨、哈密瓜、芒果等高GI水果,頻率與份量務必要留意。

-

新世代最青-蛋白質焦慮掰 餐飲業搶商機

洞察愈來愈多Z世代族群為健身、減重,或增肌、減脂「美化身材線條」,而開始熱中追求蛋白飲或相關代餐產品,甚至更有人害怕自己沒有攝取足夠的蛋白質影響健康,產生「蛋白質焦慮」。為此,米其林綠星蔬食餐飲連鎖品牌小小樹食,以及連鎖早餐品牌Q Burger、麥味登,還有積極布局餐食市場的路易莎咖啡,分別與植物蛋白、乳清蛋白品牌,或是營養師合作,推出高蛋白或高纖、低卡餐食,提供市場不同選擇。

-

運動減重反害肌肉流失 醫曝3地雷:別不吃白飯

減重是許多人的目標。減重醫師蕭捷健表示,空腹運動、運動完不補碳水、只做有氧運動,是減重最常見的三大迷思,這會加速肌肉流失速度,拖慢代謝效率,正確作法是吃多少碳水,就搭配多少運動,運動前可吃少量易吸收的碳水化合物,例如香蕉,運動後也可吃少許高碳水食物,像白飯、蜂蜜水,且每周做2到3次阻力訓練,讓增肌減脂更有效率。