搜尋結果

以下是含有史前人類的搜尋結果,共14筆

-

湖山水庫人文遺址館搶先看 重現3000年前大坪頂文化

雲林縣文化新亮點「湖山水庫人文遺址館」將於今年底啟用,為迎接開館,縣文觀處特別舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動,為後續導覽規畫及觀眾體驗奠定基礎。文觀處9日表示常設展以「古坑.大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心,透過文物展示與空間敘事,重現史前人類在古坑山區的聚落樣貌。

-

十三行博物館睽違7年首檔國際大展 日本千年古物重磅來台

新北市立十三行博物館疫情後睽違7年,即將推出年度國際大展《靜土有聲:台日文物對話特展》,展期自114年9月30日至115年3月1日,匯聚台灣「十三行文化」與日本九州「古墳時代」的稀世珍寶,邀請民眾探索史前人類的生死觀、權力祕密與跨海交流的動人故事,親眼見證這些沉睡千年的文物,以靜默之聲訴說著動人的歷史故事。

-

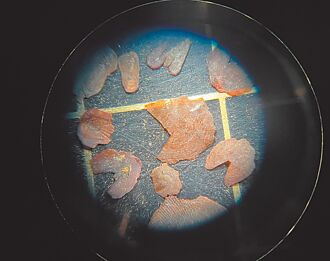

南科考古 4千年前先民 可能吃魚皮湯

南科考古有新發現!台南市政府辦理南科滯洪池抽水站工程,前期調查在善化區南關里三民路發現史前遺址,委託台南考古中心搶救性發掘,於南科高鐵橋下1處4000年前遺址的灰坑地表下4米處、挖掘出逾1公尺大型魚鱗堆積與有機質殘留,推測史前人類已知剝除整片魚皮,這也是台灣少見的史前生態遺留現象。

-

史前人也喝「魚皮湯」?台南遺址挖出巨量魚鱗

台南市地政局近期辦理南科滯洪池抽水站工程,前期調查發現史前遺址,委託台南考古中心搶救性發掘,在南科高鐵橋下一處灰坑挖掘出土逾1公尺大型魚鱗堆積與有機質殘留,為台灣少見的史前生態遺留現象,儘管相關意涵仍待研究,但也被解讀莫非古人早就懂喝魚皮湯?

-

我見我思-從歷史觀點看高齡再就業

百丈懷海禪師年邁時,仍堅持每日親自從事田間勞作,並告誡弟子「一日不作,一日不食」,這個故事反映出古代社會老年人堅持工作的常態。二十世紀著名人類學家瑪格麗特.米德曾指出,在考古發現中,一根癒合的股骨是人類文明的第一個跡象,因為這意味著受傷者在骨骼癒合期間得到了他人的照顧與扶持。這兩個故事揭示了人類社會發展的兩個重要面向:勞動的價值,以及互助照護的文明意涵。

-

史前館拍刺實驗工作坊 探索南島紋身文化

為探索史前人類紋身行為與工具製作,理解史前人類與南島文化的關聯性,國立台灣史前文化博物館與國立自然科學博物館、排灣族刺文藝師Cudjuy Patjidres(宋海華)、夏威夷刺文藝師Keone Nunes、工具製作師 David Gucela 合作,今(30)日於史前館辦理實驗工作坊,並公開展現初步實驗成果。

-

萬人聚首Open House 「未來世代的必修課」中研院一次備齊

未來世代的必修課,是什麼?在哪裡可以學的到?中央研究院已經想好,一次備齊。中央研究院長廖俊智19日主持年度大型活動「院區開放」(Open House)主場,「未來世代的必修課:能源與AI科技」專題演講,由中研院環境變遷研究中心主任陳于高和資訊所副研究員黃瀚萱,分別提出「人類的新使命—用潔淨能源來扭轉全球暖化的劣勢」,及「多模態生成式AI如何改變我們未來的日常生活」。

-

嘉市台斗坑遺址 出土俯身葬5遺骨

嘉義市鐵路高架化工程2021年在嘉北車站往南、鐵軌西側,發現「台斗坑疑似遺址」,考古團隊調查開挖發現13處人骨,出土5具先人骨骸,史前文化博物館南科考古館初步發現是「俯身葬」,人類學者顏廷伃表示,目前考古資料尚難深究「俯身葬」有何特殊意義。

-

嘉市鐵路高架出土13具史前骨骸 罕見「俯身葬」曝光

嘉義市鐵路高架化工程2021年在嘉北車站往南、鐵軌西側,發現「台斗坑疑似遺址」,考古團隊調查開挖發現13處人骨,出土5具先人骨骸,史前文化博物館南科考古館研究初步發現是「俯身葬」,人類學者顏廷伃表示,目前考古資料尚難深究「俯身葬」有何特殊意義。

-

花蓮文化局與胡志明市史博館簽合作備忘錄 文史交流邁向新里程

花蓮出產的閃玉(又稱台灣玉或豐田玉)史前曾隨貿易活動交換到菲律賓、越南及泰國等東南亞國家,花蓮縣考古博物館明年底將舉辦「台灣玉史前貿易大展」,展出傳奇的貿易史實。花蓮縣文化局長吳勁毅為此率領團隊,昨遠赴越南胡志明市歷史博物館參訪,並與該館簽訂文化交流合作備忘錄,為雙方未來合作跨出第一步。

-

「微觀.史觀」考古特展 把國寶玉器穿上身

國立台灣史前文化博物館康樂館重新開館滿周年,推出「微觀.史觀」考古特展,以顯微鏡觀察出土的稻作、玉器、玻璃及陶器,分析物質遺留成分,揭密史前人類生活;另運用3D列印復刻玉器飾品,供民眾試戴,體驗史前時尚美學。

-

新北 走出博物館 考古生活節前進校園

十三行博物館舉辦新北考古生活節即日起登場,今年以「史前動物派對」為主題,首次擴大為長達2個月的考古盛典。首個活動「考古進校園」主動出擊,特別在兒童節前夕將考古生活節帶出博物館,延伸至八里校園,為在地學子呈獻別緻的立體紙雕史前動物面具、動物香包及豐富的考古知識,帶來獨特的兒童節禮物。

-

2023年中國考古新發現:濛溪河遺址或將改寫歷史

據大陸央視新聞報導,1月30日,中國社會科學院考古研究所發佈2023年田野考古新發現,來自四川、福建、湖北、陝西、新疆、內蒙古的6個考古項目成功入選。這6個項目為何能入選?它們為揭秘不同時期的歷史帶來了哪些實證?2023年田野考古新發現,時間跨度大、地域範圍廣,卻有一個共通之處,到底是什麼?

-

5000年前雕玉黑科技 出土神秘禮器 線條比頭髮還細

大陸考古學家在浙江餘杭的反山12號墓出土「玉琮」,為新石器時代良渚文化的禮器,由於是目前發現最大的玉琮,因此被命名為「玉琮王」,大陸南方科技大學講席教授唐際根提到,玉琮王的做工精細,在技術不發達的新石器時代,史前人竟能刻出比髮絲還細的紋路。