搜尋結果

以下是含有材料科學的搜尋結果,共213筆

-

陸神舟21號發射 首次送老鼠上太空

大陸神舟21號載人太空梭10月31日23時44分發射升空,執行飛行任務的太空人為張陸、武飛、張洪章組成;其中現年32歲的武飛,寫下最年輕太空人的紀錄。此外,這次任務也將挑選兩雌兩雄四隻小老鼠,隨太空梭升空,並進行在軌飼養等科學實驗。

-

《其他電》鴻海研究院、QunaSys首秀成果 深化量子運算合作

鴻海(2317)旗下鴻海研究院(HHRI)宣布,與量子運算軟體領導者QunaSys合作研究的論文,已獲得國際期刊Physical Review Research接受刊登,雙方未來將持續強化合作,加速量子技術落地與普及,推動全球量子產業生態系發展。

-

大陸最新太空會師創紀錄 美媒全驚呆

據觀察者網報導,北京時間11月1日4時58分,中國太空完成史上第7次「太空會師」——神舟二十一號太空員乘組順利入駐「天宮」,又雙叒叕一張太空全家福新鮮出爐。採用自主快速交會對接模式,此次對接僅耗時3.5小時。這一速度讓美聯社直言驚嘆,「比以往任務縮短3小時,這創下了中國自主太空史上最快對接紀錄。」

-

2025人氣博物館洗牌?誰是黑馬

台灣人越來越愛逛博物館!

-

影》神舟二十一號明發射 陸32歲太空人史上最年輕

大陸「神舟二十一號」將於明(31)日23時44分發射,飛行任務新聞發佈會今日在酒泉衛星發射中心召開。發言人也公開宣布,此次飛行任務太空人乘組由張陸、武飛、張洪章組成。讓人留意的是,擔任指令長的張陸,曾執行過「神舟十五號」載人飛行任務,出生於1993年、年僅32歲的武飛,則寫下大陸最年輕航天員的紀錄。

-

陸「神舟21號」31日發射 3太空人名單出爐

大陸「神舟21號」載人飛行任務新聞發佈會30日上午在酒泉衛星發射中心舉行。中國載人航太工程新聞發言人張靜波在會上表示,經任務總指揮部研究決定,瞄準10月31日23時44分發射神舟21號載人飛船。執行任務的太空人乘組由航太駕駛員張陸、飛行工程師武飛、載荷專家張洪章組成,並由張陸擔任指令長。張靜波會上更表示,錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標不動搖。

-

《科技》AMD出手!10億美元打造美國AI超級電腦雙星LuxAI與Discovery

AMD與美國能源部(DOE)共同宣布,將於橡樹嶺國家實驗室(ORNL)部署兩套新一代超級電腦系統LuxAI與Discovery,目標是進一步鞏固美國在人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)領域的全球領導地位。兩套系統將成為能源部旗艦級超級電腦,推動科學、能源及國家安全領域的創新突破,並直接支援美國AI行動計畫,打造安全、具主權且基於開放標準的AI基礎設施。

-

中國科研能力躍升 直追美國

「美國國家科學院院刊」當地時間28日發表的一項研究顯示,在中美科學合作中,由中國籍研究人員擔任團隊領導人的占比,在2023年已大幅升至45%,凸顯中國在制定全球研究議程方面日益增加的影響力。若此一趨勢持續下去,中國將在2027年或2028年與美國齊平,屆時雙方將各領銜一半的聯合研究。

-

2025創櫃菁英選拔 亞軍 鋐耀精工

鋐耀精工成立於2021年8月,由台耀科技分割而成,集結一群專業且富有熱忱的技術團隊,秉持實事求是、精益求精的理念,並以提升技術水準及產品品質為目標,致力於金屬粉末射出成型(MIM)及高密度、高性能粉末冶金技術的研發與製造。

-

江浩農專欄-AI泡沫?黃金時代必要序曲

在NVIDIA的市值觸及天文數字、AI新創估值屢創新高的當下,金融市場的核心焦慮只有一個:我們是否正身處一場非理性的泡沫之中?當批評者將其與17世紀的「鬱金香狂熱」相提並論時,亞馬遜創辦人Jeff Bezos 卻提出了一個更具啟發性的觀點。他將AI比喻為一場「良性泡沫」,其歷史定位更接近19世紀的鐵路熱潮,他認為,這是一場最終會重塑世界,並將投機資本永久轉化為生產性基礎設施的革命。

-

谷歌Willow量子晶片 演算速度突破

谷歌去年底發表的量子運算晶片「Willow」出現重大突破,成功執行一個新的量子演算法,運行速度比目前最快的超級電腦高出約1.3萬倍,首次實現「可驗證量子優勢」。

-

金屬有機框架 MOF研究獲肯定

瑞典皇家科學院將2025年諾貝爾化學獎授予日本化學家北川進、澳洲化學家羅布森與美國科學家亞基,表彰他們在「金屬有機框架」領域的開創性研究,讓學者能打造出像微型建築一樣、內部能容納分子的結構。

-

諾貝爾化學獎 日美英3學者共享

瑞典皇家科學院8日宣布,2025年諾貝爾化學獎授予日本化學家北川進、英國化學家羅布森(Richard Robson)與美國科學家亞基(Omar M. Yaghi),表彰他們在「金屬有機框架」(Metal Organic Frameworks, MOF)領域的開創性研究,讓學者能打造出像微型建築一樣、內部能容納分子的結構。

-

諾貝爾化學獎得主出爐!台灣學界大讚:實至名歸

2025諾貝爾化學獎今(8)日公布,由日本學者北川進、英國裔澳洲學者羅伯森(Richard Robson)、約旦裔美國學者亞基(Omar M. Yaghi)共享殊榮,三人的貢獻為能源、環境、材料科學帶來全新應用前景,台灣學者們一致認為獲獎屬「實至名歸」,並且此次獲獎者與台灣關係深厚,北川進曾多次來台學術交流,亞基也曾獲唐奬並與學生對談交流,對台灣學界有深遠影響。

-

6屆以來第四度 唐獎得主再奪諾貝爾化學獎殊榮

諾貝爾化學獎8日公布得主,由唐獎第六屆「永續發展獎」得主奧馬爾.亞基(Omar M. Yaghi)與京都大學北川進(Susumu Kitagawa)、墨爾本大學理查.羅布森(Richard Robson)三人共同獲獎,表彰其在金屬有機框架(MOFs)領域的開創性貢獻。

-

諾獎化學》改變世界的多孔材料 開創能源與環保新技術

2025 年諾貝爾化學獎於台灣時間下午5時45分揭曉,由日本學者北川進、英國裔澳洲學者羅布森(Richard Robson)與約旦裔美國學者奧馬爾.亞基(Omar M. Yaghi)共同獲得殊榮,三人因開發出具革命性的「金屬有機骨架」(MOFs)而獲獎,象徵化學研究從分子設計邁向實際應用的新時代。這項看似抽象的材料科學突破,已在全球能源轉型、環境治理與工業技術中展現驚人潛力。

-

2025諾貝爾化學獎3人共享 MOF掀能源材料應用革命摘桂冠

(20:30更新--委員會以《哈利波特》比喻)2025諾貝爾化學獎於中歐時間8日上午11時45分(台灣時間下午5時45分)揭曉,由日本學者北川進、英國裔澳洲學者羅伯森(Richard Robson)、約旦裔美國學者亞基(Omar M. Yaghi)共享殊榮。諾貝爾獎委員會指出,三人在金屬有機骨架研究成果應獲表彰,他們創造了大量微小空間分子結構,並發現氣體和其他化學物質可在其中流動,為能源、環境與材料科學帶來全新應用前景。獎金瑞典克朗1100萬元由3人均分。

-

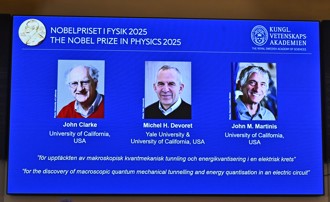

2025諾貝爾物理獎揭曉 電路量子力學先驅3人共享殊榮

(18:17更新--獲獎研究、三人簡介)2025諾貝爾物理獎於中歐時間7日上午11時45分(台灣時間下午5時45分)揭曉,由英國學者克拉克(John Clarke)、法裔美籍學者德沃雷(Michel Devoret)、美國學者馬蒂尼斯(John Martinis)共享殊榮,以表彰他們在「發現電路中宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化」方面的重大貢獻,催生新一代的半導體工業、穿隧二極體、場電子發射的發展,為量子電腦、量子通訊、量子感測器、量子加密技術提供應用基礎。獎金1100萬瑞典克朗由3人均分。

-

默克先進材料 驅動AI創新

全球領先的科學與科技公司默克,於2025 SEMICON Taiwan國際半導體展期間,以「Materials Intelligence Solutions材料智慧解決方案」引領AI時代的材料創新。隨著運算需求不斷攀升,半導體產業正面臨製程突破、材料極限與供應鏈韌性等挑戰。

-

文物默默.歷史MURMUR

文物不語,卻能娓娓訴說歷史;藝術美感之外,文物還承載了什麼?歷史博物館正在展出的《文物默默.歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展》(即日起至十一月九日止),呈現史博館近年執行文化部「重建臺灣藝術史」計畫的成果,年代橫跨臺灣清領時期、日治時期與二次大戰後的藝術創作,透過「藝術史拼圖」、「保存與科學之鑰」、「修護師的處方箋」三單元,呈現藝術脈絡的豐富多樣性及海內外美術展覽、文化交流的重要軌跡。