搜尋結果

以下是含有林惠真的搜尋結果,共14筆

-

「火星任務十週年特展」登場 東海大學展現台灣太空研發能量

東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」,首度亮相太空生存研發成果,包含以塑膠作為火箭燃料與太空材料、肌少症食品研製為太空人的保健食品、畜牧機器人將成太空殖民的食物生產工具等前瞻技術,帶領民眾一窺太空生活的未來樣貌。

-

AI竟能辨識胸痛表情!東海大學智慧醫療摘金 勇奪創博會五項大獎

東海大學於全國最大科研盛會「2025台灣創新技術博覽會」再創佳績,在逾五百件專利作品中脫穎而出,憑藉「胸痛病患臉部表情辨識系統」奪得金牌,另以「智慧詩詞生成系統」、「仿生空氣淨化技術」、「生物炭循環技術」榮獲三面銅牌及企業特別獎,展現科研應用的高度潛力與價值。

-

防詐不只靠檢警!東海USR攜富邦人壽 替高齡社區築新防線

近年詐騙層出不窮,東海大學翻轉傳統宣導模式,攜手富邦人壽推出「跨齡溪愛×永續聚力」計畫,首度以「法律專業」結合「戲劇藝術」,打造沉浸式防詐劇場,讓長者在行動教科書般的體驗中,學會識破詐術、守護財產安全。

-

東海大學勇奪台積電生物多樣性獎四項大獎 與台大並列全國第一

在「2025 第一屆台積電生物多樣性獎學金暨提案獎」中,東海大學表現亮眼,榮獲1件菁英獎優等及3件入選獎,總計4件作品獲獎,與國立臺灣大學並列全國第一。此次全國共僅16件作品獲頒菁英獎,東海大學更是唯一獲獎的基督教大學,展現卓越的科研實力與國際競爭力。

-

東海大學生醫創新震撼亮相 肝腎胜肽技術登亞洲生技大展

東海大學醫藥研發成果亮相2025亞洲生技大展,展出涵蓋肝腎疾病、代謝與記憶力保健等健康領域的創新技術。值得一提的是,針對亞洲地區肝損傷病例逐年攀升所開發的胜肽產品,更已獲得美國與日本專利肯定,備受矚目。

-

資安即國安!東海大學攜手調查局 強化台灣資安韌性

為積極響應政府「資安即國安」政策,東海大學近日與法務部調查局臺中市調查處簽署了「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」,將透過情資共享、協同應變機制與資安教育等多元合作,全面強化校園與社會的資安韌性,共同推動資安聯防生態系的發展。

-

台灣創新技術博覽會 東海大學循環技術和保養生技勇奪四大獎

東海大學科研成果再獲肯定!以分離回收技術及柑橘結構分析等六項專利技術推進廢材回收和保養品產業,於「2024台灣創新技術博覽會」榮獲一銀二銅等四項大獎,為社會發展和產業升級貢獻新量能。

-

影響生態防洪 紅樹林植林被打槍

農業部建立自然碳匯與生物多樣性媒合平台,鼓勵企業參與自然碳匯專案,但海洋委員會與農業部提出「紅樹林植林」專案引起爭議。環團呼籲,生長密集紅樹林將使當地物種多樣性下降,亦影響防洪,地方政府早展開數年移除工作,現不該為增匯再種回紅樹林。

-

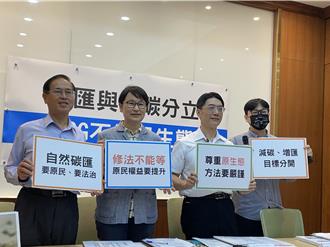

紅樹林植林方法學審查中 專家籲暫緩:恐破壞生態

農業部建立自然碳匯與生物多樣性媒合平台,鼓勵企業參與自然碳匯專案,環境部近期則審查「紅樹林植林」方法學。氣候與自然碳匯倡議團隊強調,台灣紅樹林多數外來種,其擴張能力之高,已使物種多樣性下降,亦影響當地防洪,多個地方政府早已展開數年移除工作,現在不該為了增匯,再種回紅樹林。

-

東海大學攜手富邦人壽 創新結合失智防治與生態教育 大肚山長者熱情參與

東海大學長期關注高齡友善議題,攜手富邦人壽推動「跨齡溪愛×失智防治」活動,打造預防失智與守護環境的雙贏策略。東海大學劉正副校長表示,東海大學以【青銀共創 X 樂齡樂活】為念,建置「開放式養生村」為願景,透過實踐及優化多元支持服務系統,提升社區長者整體福祉。

-

推動ESG 不能毀了生態

日前媒體報導彰化泥質灘地未能畫設為國家溼地加以保育,又逢碳費開徵在即,企業減碳壓力驟增。除節能、再生能源投資外,企業開始關注自然碳匯的潛力。今年4月農業部甚至通過「農業部林業及自然保育署鼓勵公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案作業要點」,建立媒合平台、大力鼓吹企業投資。

-

海納百川》審慎評估減碳方法 ESG不能毀生態(林惠真、施習德、鄭佾展)

日前媒體報導彰化泥質灘地未能畫設為國家溼地加以保育,又逢碳費開徵在即,企業減碳壓力驟增。除節能、再生能源投資外,越來越多企業開始關注自然碳匯的潛力。今年4月農業部甚至通過「農業部林業及自然保育署鼓勵公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案作業要點」,建立媒合平台、大力鼓吹企業投資。

-

東海大學攜手科博館 推動科普教育與在地新里程碑

東海大學攜手國立科學博物館共同邁向科普教育新里程碑,東海大學校長張國恩與科博館館長焦傳金表示,將串聯在地資源助力中小學科普教育,一同打造大台中地區科普旅程,今年暑假將首度在東海Zero Zone (碳中和園區、火星基地)舉辦太空STEM科學營。

-

國內外學者皆提醒 溫室氣體自願減量專案非全助力

環境部公告「紅樹林植林」與「海草復育」溫室氣體減量方法草案,預計經專案小組審查通過後,成為溫室氣體自願減量專案的方法學之一。台灣科技媒體中心分析,若「紅樹林植林」與「海草復育」方法學正式通過,會成為未來企業取得碳權的方式之一,若取得碳權則可於台灣碳權交易所上架交易,或抵銷企業本身的碳排放。