搜尋結果

以下是含有生物標誌的搜尋結果,共27筆

-

復旦團隊繪製人類健康與疾病代謝組圖譜 可預測數百種疾病

復旦大學專家團隊通過巢式對照研究分析,系統繪製了疾病發病前15年的代謝物變化軌跡,發現其中超過50%代謝指標,在疾病確診10年前甚至更早出現差異,可以此預測數百種疾病,為疾病早期預警提供了可能。

-

《生醫股》跨足千億美元免疫療法市場 生華科緊鎖漲停

生華科(6492)旗下候選藥物Pidnarulex(CX-5461)攜手國際大廠PD-1藥物,進軍全球超過千億美元的免疫療法抗癌新藥領域。今(17)日多頭樂不可支,股價跳空鎖在漲停板39.45元。

-

失智症能預測?腸道症狀藏發病警訊 提早15年發現

阿茲海默症是造成失智症的最大主因,目前雖無法治癒,但若能早期診斷,就能透過治療緩解症狀並延緩惡化。一項最新研究發現,一些腸胃問題可能是失智症早期警訊,在阿茲海默症發作前15年,便已顯現。

-

獎助生技人才 兩學者分獲TBF講座、吳火獅醫學獎

國內最高2,500萬元研究經費的台灣生技醫藥發展基金會(TBF)講座,11日宣布由中研院化學所特聘教授陳玉如獲得,表彰癌症蛋白基因體貢獻。另外獎金210萬元的吳火獅醫學獎,則由臺大醫工系教授林宗宏獲得,獎勵其團隊在智慧傷口照護系統展現BIO+ICT潛力。

-

漢康生技研發日 聚焦智慧醫療

致力於開發創新多靶點藥物的漢康生技於8月7日舉行「漢康生技研發日」,匯聚公司高層管理團隊、研發團隊、外部研究人員,共同交流在醫藥創新領域的技術、經驗與突破。

-

新旭生醫 獲ADDF策略性投資

台灣生技研發能量被世界看見。新旭生醫宣布,獲得「阿茲海默症藥物發展基金會(ADDF)」的策略性投資。ADDF是由美妝巨頭雅詩蘭黛家族創立,該投資將加速新旭APN 1607的開發。

-

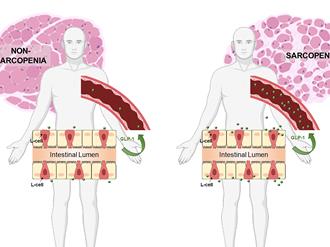

肌少症首見新原因 竟是「腸道荷爾蒙」搞鬼

肌少症恐怕不只是年老體衰的結果。一項由陽明交大與台北榮總合作的最新研究發現,腸道荷爾蒙GLP-1竟會直接抑制肌肉的再生與修復,成為肌少症前所未見的新成因。這是全球首度證實腸道荷爾蒙對肌肉生成具有負面影響,為肌少症診斷與治療開啟嶄新視角。

-

漢康創新免疫療法藥物 臨床報捷

漢康(7827)宣布,其研發中的創新免疫療法藥物HCB101在最新的臨床試驗中,再次顯現治療潛力。在2025美國臨床腫瘤學會年會(ASCO)的臨床一期試驗中,32例患者接受0.08-5.12mg/kg給藥,共有6例SD(疾病穩定),其中5例經多種藥物治療皆失敗的實體瘤患者,在HCB101用藥下疾病穩定平均超過16周,隨著臨床入組患者施打劑量的提高,更顯著的臨床療效繼續被驗證。

-

年治療費曾達180萬人民幣!北京打出首針漸凍症特效藥

據公眾號《醫學界》報導,本週,全球首款漸凍症靶向治療藥物——「托夫生注射液(Tofersen)」陸續進入中國各大醫院,正式投入臨床使用。北醫三院神經內科主任樊東升告訴《醫學界》,Tofersen的臨床應用是一個新的里程碑,標誌著漸凍症正式進入精準診療的新時代。

-

PAC-MANN奈米特徵血液檢測 可望早期發現胰臟癌

胰臟癌被稱為「癌王」,最難治療的那一種。它在早期並沒有太多明顯的症狀,很少被診斷出,因此,其五年相對存活率低得令人擔憂,僅 13%。如何找到早期診斷方法至關重要。現在美國奧勒岡健康與科學大學 (OHSU) 的科學家,終於開發出了一種很有前景的血液檢測方法,在早期階段,檢測準確率也高達 85%。

-

腸胃不適 恐是大腦及情緒作祟

現代人生活壓力大、缺乏運動、飲食不均衡,許多人都有腸胃問題。醫師指出,若就醫檢查後,沒有異常狀況卻仍不舒服,就可能是功能性的腸胃障礙問題,且與大腦有關,當腸腦互動異常,就可能出現腸胃蠕動異常、疼痛、腸道功能失衡等症狀。

-

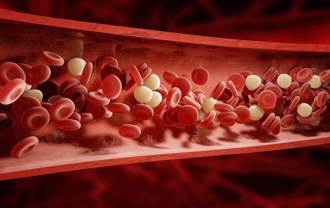

血小板低下症新希望 Dab2分子可評估出血風險

當血液中的血小板數量不足時,病患出血風險將隨之增加。長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授曾慶平研究團隊發現,存在於人類血小板中的Disabled-2 (Dab2)分子可調控血小板低下症病患的出血風險,具有開發為新的出血風險評估生物標誌與作為降低出血藥物標的之潛力,有望提供新的檢驗與治療方式。研究成果獲國際頂尖期刊肯定,已發表於《Nature Communications》(自然通訊)。

-

長庚院校攜手舉辦學術交流會 聚焦前沿醫學領域受矚目

林口長庚醫院與長庚大學攜手舉辦學術交流會,聚焦在代謝體學、類器官研究、癌症疫苗及細胞治療四大主題,都是當前重要的前沿醫學領域。2024年林口長庚醫院與長庚大學學術交流會,11月2日在林口長庚研究大樓國際會議廳舉行,邀請院校的多位專家分享各自研究領域的最新進展和經驗。包括長庚醫療財團法人翁文能研發長、林口長庚醫院陳建宗院長、邱政洵副院長、陳鈴津院士,與長庚大學楊智偉副校長、醫學院林俊彥院長等均親自出席會議,由林口長庚醫研部楊皇煜主任主持。

-

生華科延攬前楊森藥廠馮玉蓮出任董事

生華科(6492)1日公告,延攬前嬌生集團楊森藥廠臨床生物標誌及診斷策略及研發全球總裁馮玉蓮,出任大股東定利開發法人董事代表人。馮玉蓮有近30年國際大廠新藥研發豐富成功經驗,生華科預期該經驗將助力公司加速開發並推動藥品的全球策略佈局。

-

《生醫股》生華科延攬前楊森高層馮玉蓮出任董事

生華科(6492)延攬前嬌生集團楊森藥廠高層馮玉蓮博士出任董事,希望幫助公司加速開發並推動藥品的全球策略佈局。

-

ADC技術平台具潛力 浩鼎國際年會發表成果

台灣浩鼎(4174)ADC技術平台具潛力,半年內,已陸續接到各國際知名會議的演講邀請,發表研究成果。執行長王慧君表示,渴望與生技同業進一步交流,促成更多合作機會。

-

《科技》全球數位醫療、器材市場規模成長續看俏

工研院橫跨兩週的眺望2025產業發展趨勢研討會,今(25)日舉辦「生醫」場次。全球數位醫療市場2023(去)年度年增14.7%;預期將以年複合成長率15.1%的速度,至2028年將達到4,790億美元。而全球醫療器材市場規模在2023年達5,148億美元,預期將以年複合成長率6.5%的成長速度,至2026年達到6,142億美元。

-

建構失智症照護網 護長者尊嚴

根據WHO跟台灣衛生福利部的統計資料表示,全球每三秒鐘就有一名新診斷的失智患者,預計到2050年將達到1.39億人,台灣目前約有35萬人罹患失智症,且每年新增約2萬人。失智症不僅影響個人的日常生活功能,還對醫療和照護資源造成巨大壓力,成為21世紀社會成本最高的疾病之一。

-

抗癌新曙光!陽明交大攜手北榮 解開肺腺癌轉移之謎

肺癌是台灣十大癌症死因之首,其中非小細胞肺癌佔約85%,肺腺癌是最常見的樣態。儘管治療技術日新月異,但仍然無法克服腫瘤轉移與抗藥性。特別是科學界已知NKX2-1是肺組織分化重要的轉錄因子,但一直無法掌握其上下游機制。榮陽交團隊發現新的肺腺癌腫瘤生長與轉移機制,這一機制的發現,有助於克服癌細胞轉移與抗藥性。

-

上海科技功臣丁健致力抗癌新藥:盼讓惡性腫瘤成可控慢性病

澎湃新聞23日報導,2023年度上海科技獎23日頒布,中國工程院院士、開發中國家科學院院士、中國科學院上海藥物研究所(上海藥物所)研究員丁健獲評「科技功臣獎」。他在擔任上海藥物所所長時提出的「做老百姓用得起的好藥,讓中國原創新藥早日走向世界」,仍被眾多研究人員時時掛在嘴邊,年過七十的他仍在科研一線。