搜尋結果

以下是含有限制中國的搜尋結果,共421筆

-

航運巨頭:陸汽車製造商已從成本領先者變成技術領先者

據觀察者網報導,近年來,中國新能源汽車產業蓬勃發展,憑藉先進的技術和實惠的價格席捲國際市場。據英國《金融時報》11月9日報導,全球最大的滾裝船運營商華倫威爾森表示,中國企業已進入創新和擴張的新階段,競爭力不足的歐洲汽車製造商正迅速失去全球市場份額。

-

美擴大關鍵礦產清單 納入銅、冶金煤、鈾

川普政府6日將10種礦產列入對美國經濟和國家安全至關重要的礦產清單,其中包括對電動車、電網和資料中心至關重要的銅,還包括用於製造煉鋼焦炭的冶金煤。

-

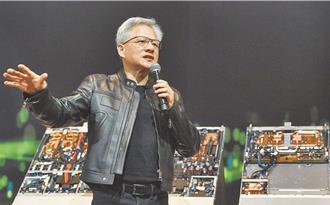

陸有能力生產數百萬顆AI晶片! 黃仁勳嚴正示警:美國低估了

美國總統川普明確表態,輝達最先進的AI晶片Blackwell將不會出售給中國大陸,凸顯美方仍持續加強對華晶片出口管制,企圖限制中國科技發展。但輝達執行長黃仁勳近日接受美國媒體訪問時坦言,中國已具備生產數百萬顆AI晶片的能力,並指出「中國現在不再依賴美國技術」。

-

美FCC擴大限制陸電信設備

美國為防堵資安漏洞,聯邦通訊委員會(FCC)28日一致通過新規,擴大限制中國製電信與監控設備流入美國市場。新措施將堵住既有法規漏洞,進一步防止華為、海康威視等中資企業的舊型號設備,繼續進口或在美國銷售。分析稱,此舉被視為美國加強科技與資通安全防線,持續對北京施壓的最新動作。

-

G2互釋善意 陸國企買美大豆

習川會今登場,中美雙方皆釋出善意。有消息指出,中國國有企業中糧集團(COFCO)已購買三批美國大豆,這是美國今年收成以來、中國首次購買美國大豆。一名交易員表示,中糧集團預訂的貨量不算大,目前只有3艘船。但市場樂觀預期在習川會後、中國有望恢復採購美國大豆,芝加哥大豆期貨價格本周躍升至15個月以來最高。

-

美光傳退出大陸伺服器記憶體業務

消息人士透露,美國記憶體大廠美光(Micron)計劃停止向中國資料中心供應伺服器晶片。中國是全球第二大伺服器記憶體市場,中國禁止使用美光產品,意味該公司將錯過中國資料中心的擴張商機。而美光的退出,將讓三星電子、SK海力士,以及中國政府支持的本土廠商長江存儲與長鑫存儲等競爭對手受益。

-

華爾街日報:北京稀土戰略 幾乎全學華府

《華爾街日報》15日發表評論,稱北京正以極其類似華府的手法,運用稀土管制作為地緣戰略工具,反制美國長年利用半導體優勢遏制中國科技發展的行徑。文中形容,中國此舉幾乎是「逐頁照搬」美方戰略,堪稱在現代付諸實踐「師夷長技以制夷」的古訓。

-

產經解析-中國股市五大潛藏投資亮點

在近期全球地緣政治緊張之際,中國股票值得投資人重新審視。儘管面臨貿易壓力與經濟挑戰,中國股市似乎正展現韌性。截至9月25日,MSCI中國指數(以美元計)年初至今上漲31.7%,MSCI新興市場指數(其中中國占比約29%)同期也上揚28.1%。

-

輝達為何捲入美陸貿易戰?CNN曝美出拳重擊「反陷危機」

美國科技巨頭輝達(Nvidia)是全球領先的人工智慧晶片製造商,但隨著美中貿易戰升溫,該公司正被捲入兩強角力核心。

-

川普政府威脅:往返美國的中國航班「禁飛俄領空」

據觀察者網引述路透當地時間10月9日報導,川普政府當天威脅要禁止中國航空公司在執飛往返美國的航班時飛越俄羅斯領空,美方宣稱,過去的政策使美國航空公司處於「不利地位」。

-

尖端晶片外流 美點名3陸企:疑助華為獲取受限技術

據法國廣播電台報導,美國國會一份跨黨派調查報告指出,儘管美國及其盟國試圖限制中國發展先進運算晶片能力,但由於各國管制標準不一致,中國企業在2023年仍成功購買近400億美元的尖端晶片製造設備。報告還特別點名三家被認為與華為關係密切、值得警惕的中國晶片製造商。

-

西方封鎖失效?中國「合法」狂買近400億晶片設備 5巨頭被點名

美國眾議院昨(7)日公布報告指出,美國與盟友抑制中國大陸製造先進晶片的努力出現漏洞,原因在於各國的法律規範有落差,讓中國企業去(2024)年仍能合法採購將近400億美元的晶片製造設備,5大西方半導體設備供應商也因此賺飽荷包。

-

美國出口禁令衝擊 應用材料估2026營收少6億美元

美國商務部工業安全局(BIS)近日公布新規,擴大受出口限制約束的企業範圍。美國最大半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)表示,川普政府對輸中國商品推出的新限制措施,或將衝擊公司新財年營收。

-

我們必須去競爭 黃仁勳:中國晶片僅落後美國「幾奈秒」

據觀察者網報導,近年來,美國政府實施了一系列針對中國的晶片出口限制,企圖打壓中國晶片產業發展。但美國科技企業發現,美國的圍堵打壓並不能阻止中國科技的進步,中國企業正在努力繞開美國。

-

國戰會論壇》福建號彈射戰機的聯想:磁軌砲、雷射與美軍福特號航母(羅慶生)

9月22日,中國大陸官煤首度公開殲-15T、殲-35與空警-600三型艦載戰機在福建艦航母彈射起飛與攔索降落的影片,引起各方關注。如果說93閱兵直播是給美國川普總統等外行人看熱鬧的典禮現場,這段8分多鐘的影片就是給美國「戰爭部」與印太司令部專家們仔細檢視的紀錄片。畫面直擊細節,包括升降機的起降、放飛小組的手勢、空警-600折疊機翼的展開、可推測數量的戰機編號特寫、可推測攔截索效率的降落時海上遠景,甚至還有不同角度的重播。想讓觀眾看清楚的程度,已經到了「貼心」等級。

-

長江存儲擬進軍DRAM 拚HBM晶片

自美國2024年底擴大出口管制,限制中國取得高頻寬記憶體(HBM)後,中企急於提升先進晶片製造能力。外媒25日報導,中國NAND Flash大廠長江存儲正計畫跨足DRAM晶片製造領域,其中包括用於打造AI晶片組的HBM。

-

經濟學人:中國製造勢不可擋

美國總統川普重返白宮後力推製造業回流,但《經濟學人》卻撰文直指,中國製造已占全球總量3成以上,川普無力阻止中國崛起成為製造業超級大國。但觀察中國境內市場,產品價格連年下滑,製造商紛紛轉往外銷,即便國內需求上升,但生產速度過快,只能再由出口消化過多的產量,加上他國政客無意抑制中國製造產品傾銷,中國製造勢不可擋。

-

《經濟學人》:川普擋不住!陸將成超級製造大國

中方的工業實力難以單純用數字概括,它在全球製造業的占比超過30%,超越美、德、日和南韓的總和。然而,這數字仍低估了中國製造在外國競爭對手和各國政府中所引發與日俱增的恐懼。

-

時論廣場》兩岸關係撞牆 民進黨回頭是岸(李正修)

大罷免大失敗不僅重挫民進黨的支持度,更衝擊賴清德的施政滿意度。而最新民調更顯示,賴總統的兩岸政策負面評價激增,所有面向幾乎全面崩盤,這也是他之前「團結國家十講」無以為繼的癥結所在。但可笑的是,面對低迷民調,執政黨的回應不是反省施政是否符合民意,而是不理性地將一切問題都推給中共,完全無視現實。