搜尋結果

以下是含有博士後研究的搜尋結果,共127筆

-

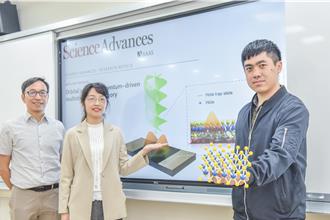

台灣團隊首創渦旋光多階光電記憶 開啟光控儲存新時代

台灣師範大學物理系藍彥文、陸亭樺教授領導研究團隊,成功以「渦旋光」實現多階光電記憶,開創以光為核心的儲存新技術。研究成果以〈Orbital angular momentum–driven multistate photomemory〉為題,刊登於2025年10月國際頂尖期刊《Science Advances》,展現台灣在光電與二維材料研究領域的突破性進展。

-

南山公墓風雲再起 民團搶救不歇:文資重要拼圖不能少了墓園

台南的南山公墓見證台灣400年來歷史興衰與人文演變。為守護南山公墓珍貴歷史人文與自然生態價值,籌備多時的「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」2日成立,重量級公民團體及學者紛紛響應加入,期望透過民間力量與政府合作,推動南山公墓轉型為兼具歷史意義與環境教育價值的「國家級歷史生態園區」。

-

首獲諾獎華人 楊振寧畢生致力科研

在現代物理學發展貢獻卓著、學術地位與影響力跨越一個世紀、婚姻故事也為世人關注討論,首位華人諾貝爾獎得主楊振寧,日前辭世,享嵩壽103歲。

-

楊振寧辭世 享嵩壽103歲

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日辭世,享嵩壽103歲。身為首位獲頒諾貝爾獎的華人,1958年當選中央研究院第2屆院士的楊振寧,與台灣學術界淵源深厚,並多次來台參加院士會議。中研院也透過聲明表達對楊振寧的追念,強調他畢生致力科學研究與教育工作,卓越的學術成就與治學精神,將永遠受世人緬懷,足為後人典範。

-

台灣大學追思楊振寧 開創物理與數學歷史新頁 對人類文明貢獻極巨

諾貝爾物理獎得主、臺灣大學名譽博士楊振寧院士於2025年10月18日辭世,享嵩壽103歲。台灣大學追思楊振寧,認為他啟發無數後代物理學家,開創物理與數學歷史新頁,對人類文明貢獻極巨。

-

中山大學揭密:颱風「深呼吸」 竟能加速海洋吸碳

颱風呼嘯掠過海面、巨浪翻湧時,海洋看似被暴風摧殘,卻也在「深呼吸」。國立中山大學海洋科學系教授黃蔚人團隊在國際期刊《地球物理研究期刊:海洋篇》(Journal of Geophysical Research: Oceans)發表最新成果,揭露颱風通過東海南部湧升區後,意外促進海洋生產力與二氧化碳(CO₂)吸收能力,顛覆「颱風只帶來破壞」的印象。

-

諾獎化學》難民男孩成了阿拉伯之光 沉醉實驗不愛上課

2025諾貝爾化學獎得主8日揭曉,由日本學者北川進、英裔澳洲學者羅伯森、約旦裔美國學者亞基獲得表彰,3人先後研究化學材料架構MOF(金屬有機骨架),為能源、環保、材料等廣泛應用開啟革新篇章。3人之中最年輕的亞基(Omar Yaghi)是出身難民營的巴勒斯坦人,高中畢業前自隻身赴美,英文欠佳,邊打工邊念大學,念到博士畢業,在美國任教從事研究,人稱「網格化學之父」,諾貝爾學術桂冠加身,阿拉伯世界歡欣鼓舞。

-

江飛宇Science 》中風得以逆轉? 幹細胞修補大腦有新突破

俗話說「不怕衰老,就怕衰老遇中風」。確實,中風造成身體機癱瘓,生活品質,以及對家人的拖累都是很沉重的負擔。然而中風又相當的常見,據統計,平均有四分之一的老人一生中會經歷中風,而且近一半的患者會遇到難以恢復的後遺症,使得人們特別渴望中風的有效治療。現在,幹細胞療法傳來了最新的好消息,可能在未來幾年可以走向臨床。

-

不是AI!正妹副教授網路授課 仙氣飄飄引熱議

近日,於短視頻平台上,北京航空航天大學(以下稱北航)一位年輕貌美的女性副教授,其講述關於生成式人工智能(AIGC)的授課影片,引起了廣泛的關注。然而,大眾目光的焦點並不在於課程內容本身,而是這位副教授所擁有的出眾外貌。

-

台灣罕打「晶片牌」反制南非卻喊卡 外媒籲:不作為風險更大

台灣近日首次宣布限制對南非出口半導體,不過經濟部25日決定暫停,外媒指出,雖然該措施僅具象徵意義,經濟影響有限,但背後展現的戰略信號卻十分關鍵,台灣正嘗試將自身的科技優勢轉化為外交籌碼,在北京持續加大孤立壓力前爭取更多空間。

-

台灣科研之光!中研院首創「二碳植物」登上《科學》期刊

中央研究院院長廖俊智領導的研究團隊,合成生物學方式設計人工固碳系統,首度創造自然界未曾有的「二碳」(C2)植物,使固碳效率提升達50%,生長速度與油脂合成量更突破極限,為未來減碳、增進能源與糧食安全開啓新方向。

-

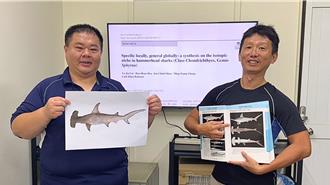

鯊魚不挑食!研究揭雙髻鯊入境隨俗:游到哪吃到哪

鯊魚在人們心中總被視為食物鏈最頂端的掠食者,一旦底層獵物減少,生存便陷入危機。然而國立中山大學最新研究卻顛覆了這項刻板印象,發現雙髻鯊其實不挑食,展現高度食性彈性,游到哪裡就吃當地的食物,反映出「因地制宜」的覓食模式。

-

東海大學勇奪台積電生物多樣性獎四項大獎 與台大並列全國第一

在「2025 第一屆台積電生物多樣性獎學金暨提案獎」中,東海大學表現亮眼,榮獲1件菁英獎優等及3件入選獎,總計4件作品獲獎,與國立臺灣大學並列全國第一。此次全國共僅16件作品獲頒菁英獎,東海大學更是唯一獲獎的基督教大學,展現卓越的科研實力與國際競爭力。

-

7年婚姻落幕!價值觀、政治立場對立 博士後研究員訴離獲准

高雄一名國立大學博士後研究員阿德(化名)與妻子小美(化名)結婚近7年,因價值觀差異、生育問題及政治立場對立,雙方自112年初分居長達2年多。阿德向法院訴請離婚,雖妻子指控丈夫外遇生子應負全責,但高雄少年及家事法院審理後認為,婚姻破綻早在分居前已存在,縱有外遇情事也僅是「加深裂痕」,最終判准離婚。可上訴。

-

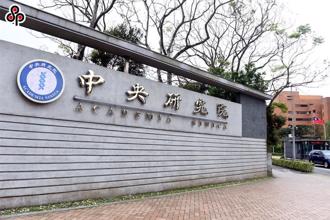

研究經費淪私人提款機!2研究員詐3480萬 中研院揭「真實身分」

中央研究院物理所超電導實驗室爆發採購弊案,前助理研究員張忠傑涉嫌夥同博士後研究員紀國葦及廠商共14人,長達3年利用不實發票詐領科研經費,甚至將採購品占為己有,濫用公家資源處理私人公司廢棄物,不法所得約3480萬元。士林地檢署昨(4)日偵結,依詐欺取財、業務侵占、背信及違反商業會計法等罪起訴14人。對此,中研院物理所也緊急回應,並透露所內涉案2人真實身分。

-

把中研院當金庫 前研究員A走3千萬

中研院物理研究所超電導實驗室前助理研究員張忠傑,夥同博士後研究員紀國葦及廠商共14人,自2019年至2021年間,涉嫌長期利用不實發票詐領科研經費;張等人更將已驗收的採購品侵占入己,並濫用公家資源處理私人公司廢棄物,不法所得逾3000萬元。案經士林地檢署偵結,依詐欺、業務侵占等罪起訴14人。

-

中研院弊案!前研究人員聯手廠商詐領逾3000萬公款

中研院物理研究所超電導實驗室張姓前研究人員夥同紀姓博士後研究員以及廠商共14人,自2019年至2021年間,涉嫌利用不實發票詐領科研經費。張等人更將已驗收的採購品侵占入己,並濫用公家資源處理私人公司廢棄物。檢方偵結後依詐欺、業務侵占等罪起訴,統計不法所得逾3000萬元。

-

打詐未來看他? 新數發部長林宜敬多重身份曝 曾寫「幸福的鬼島」

行政院內閣改組布局今(27日)揭曉,由數發部次長林宜敬升任部長一職。名校畢業、 履歷漂亮,擁有軟體工程師專才的他其實「多才多藝」,還曾擔任專欄作家,臉書帳號也有超過5萬名追蹤者。與首任部長唐鳳、前任部長黃彥男相較,林宜敬是位滿口AI卻頗具親和力新任數發部長,但未來如何扛下執政當局的「打詐」重責、與其它大部會協調對戰萬惡詐團?備受關注。

-

林宜敬升任數發部長!內閣最新消息曝光

行政院長卓榮泰近日正在調整內閣人事,而他也表示本周會向國人說明最新內閣人事名單調整。今(27日)最新消息傳出,數位發展部長黃彥男自行請辭後,將由次長林宜敬升任、前中經院院長葉俊顯任國發會主委。

-

住海邊活更久?美研究:同樣靠水「住這裡」反折壽

國外1項最新研究顯示,居住在海洋附近可能有助於延長壽命,但這項好處似乎不適用於住在湖泊或河流旁的城市居民。據悉,該研究由美國俄亥俄州立大學進行,分析了全美超過6萬6,000個人口普查區的資料,並已刊登於《環境研究》(Environmental Research)期刊。