搜尋結果

以下是含有地震風險的搜尋結果,共45筆

-

11月五星逆行+火天對沖 台灣慎防地震、暴雨災害

進入11月星象劇烈轉變,台灣吠叱占星權威李靜唯指出,本月將迎來「五星逆行、火天對沖、天蠍群星齊發」的關鍵時刻,象徵權力與命運進入臨界點。從全球局勢到個人生活,整體能量進入「回顧與修正」階段,外在動盪,內在覺醒。她提醒,這是一段「真相浮現、秩序重整」的月份,唯有冷靜與誠實,方能穿越逆行黑洞。

-

快訊》印尼班達海發生規模6.4中層地震 暫無海嘯風險

印尼班達海(Banda Sea)週二(28日)於台灣時間晚間10時40分發生規模為6.6地震。根據德國地球科學研究中心(GFZ)資料,震源深度約137公里,數屬於中層地震,印尼氣象氣候暨地球物理局(BMKG)表示,本次地震不會引發海嘯。另根據美國地質調查局(USGS)監測,

-

影》菲6.9強震 教堂倒塌!港務大樓重創 夜市民眾尖叫四竄

菲律賓宿霧省於台灣時間30日晚間9時59分發生規模6.9強震,震源深度10公里,震央位於馬拉帕斯卡島(Malapascua)近海,地震造成多處建築嚴重受損,其中宿霧總教區利馬的聖羅撒教堂(Santa Rosa de Lima)倒塌,但聖體與利馬的聖羅撒像卻完整無損,引來媒體特別報導。

-

風險意識提升 地震險非貸款戶投保率上升

住宅地震險基金統計顯示,截至2025年8月底,全台住宅地震險總投保率達39.28%,其中高達85.71%來自貸款戶,顯示銀行強制要求仍是推升保單的關鍵因素。不過,非貸款戶的投保率也由過去的10%提升至14.29%,增加了4個百分點,反映民眾風險意識已有所提升,但不同地區之間差異仍然顯著。

-

反核者可休兵了

核三延役的五場辯論值得兩反思:情有愛憎,而憎者惟見其惡與愛者惟見其善,如唐朝魏徵的洞見;其次是尊重專業也與時俱進,因科學的垂直累積特性強而知識門檻高。範例是反方講台前「疼惜咱下一代」看板暗示用核就沒疼惜、核廢桶暗示其可怕。

-

海納百川》反核者可休兵了(林基興)

最近,核三延役的五場辯論值得兩反思:情有愛憎,而憎者惟見其惡與愛者惟見其善,如唐朝魏徵的洞見;其次是尊重專業也與時俱進,因科學的垂直累積特性強而知識門檻高。範例是反方講台前「疼惜咱下一代」看板暗示用核就沒疼惜、旁放核廢桶暗示其可怕。

-

因應突發災害 國泰產險首創財產安全管理計畫

近年工廠面臨火災、地震等突發災害頻率升高,營運安全挑戰日益嚴峻。國泰產險歷經兩年籌備,建置業界首創「國泰財產安全管理計畫」(Cathay PSMP),結合國際損防標準與實務經驗,協助企業全面檢視廠區風險,提供防災建議並持續追蹤改善,提前掌握潛在風險,降低損失,強化營運韌性與永續競爭力。

-

海納百川》反核者的遐想傷害國家(林基興)

核三延役攻防戰暴露了反核者的誤解。

-

翁曉玲:全球111座反應爐運轉逾40年

「重啟核三」公投第二場電視意見發表會9日晚間登場,由國民黨立委翁曉玲擔任正方代表,對上反方代表行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫,儘管並無交叉詰問環節,兩人仍針對核安、核廢料等議題隔空交鋒。翁曉玲指全球有111座核子反應爐運轉逾40年,且過往台電也曾針對核廢料提出計畫,因民進黨政府擺爛才做不成;林子倫則提醒重啟核三有安全、成本兩大不確性,更稱「走舊路到不了新地方」。

-

分散式再生能源電網更具安全韌性 林子倫喊話「走舊路到不了新地方」

823核三重啟公投即將登場,中選會今(9)日晚間舉辦第二場公投意見發表會,由正方國民黨立委翁曉玲對上反方行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫;林子倫表示,台灣的能源安全應著眼在發展更多元、更分散、更在地、更民主的再生能源體系,如此我國電網才更具安全韌性,且核三廠重啟耗資甚鉅,安全性及核廢解方都仍有疑義,「走舊路到不了新地方」。

-

地震險四大保單 建構完整保障

台灣位處地震帶,平均每年有感地震超過百起,保障住宅安全成為不可忽視的課題。雖有近4成的住宅投保「地震基本保險」,但該險種僅在「全倒或半倒」時才可啟動理賠。產險業者表示,若重視保障,民眾應善用「擴大地震險」、「超額地震險」與「輕損地震險」等產險商品才建構完整保障。

-

晶片危機 朱棣文促台重啟核電

前美國戰略司令部司令艾里斯(Jim Ellis),與前美國能源部長、1997年諾貝爾獎得主朱棣文(Steven Chu)30日在期刊《外交事務》共同撰文指出,台灣對進口能源的高度依賴已構成嚴重國安風險,不僅削弱抗中能力,亦可能危及美國AI競爭力。兩人呼籲華府積極介入,協助台灣重啟核電並強化能源儲備,確保「世界晶片工廠」穩定運作。

-

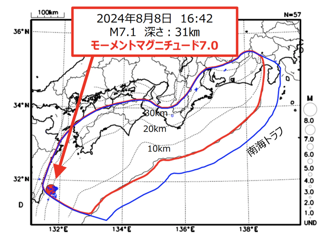

鹿兒島震不停 郭鎧紋示警:2條「高速公路」恐引海嘯波到台灣

日本鹿兒島近海近3天已發生逾170起地震,前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋今天表示,最好的狀況是能量釋放完就平息,但若震源向北延伸至日向灘,且地震規模達6.8以上,台灣周邊的琉球海溝與沖繩海槽可能成為海嘯波傳遞來台的2條「高速公路」,其中宜蘭地形較淺,堆高形成海嘯的風險最大。

-

天氣預報導入AI!「新竹氣象科學園區」 砸10億添購第7代超級電腦

邁向AI天氣預報新紀元!交通部中央氣象署長呂國臣19日透露,氣象署預計今年起啟動在新竹氣象站建置「新竹氣象科學園區」,規劃建置第7代超級電腦(土建機電約5億、硬體設備約10億),未來還會有第8代、第9代。他表示,希望園區在未來2-3年內興建起來,同時,也會在這期間清洗過去百年的氣象資料,拚2028年啟用針對颱風、梅雨及寒流等較大天氣系統的預報模型。

-

日強震機率8成 氣象署點名台灣1海溝 恐釀5公尺海嘯

日本漫畫家竜樹諒1999年出版漫畫《我所看見的未來》,精準命中日本311大地震,並預言今年7月5日會發生毀滅性災難,讓鄰國居民相當擔憂。日本政府指出,目前尚未觀測到南海海槽發生大規模地震可能性比平時有顯著變化,但未來30年內發生規模8至9地震的可能性也達80%。對此中央氣象署表示,日本若發生地震對台灣影響較小,而台灣也要留意地震風險,並點名馬里亞納海溝若發生較大規模地震,可能引發5公尺高海嘯。

-

陸駐日大使館突發通知!注意「日本南海海槽大地震風險」

中國大陸駐日本大使館官網14日上午突然發布一份「重要通知」,表示依日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告,將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%,因此提醒旅日同胞注意防範地震災害。

-

泰國樓塌警示 建物耐震不容忽視

近日,緬甸地區發生強烈地震,鄰近的泰國、寮國以至大陸雲南省和四川省、越南首都河內和胡志明市等地均有明顯震感,甚至造成泰國一棟正在興建的大樓瞬間倒塌,一夕之間整座建築淪為廢墟。這次強震凸顯出地震風險不容忽視,必須積極正視。

-

200年實皆地牛翻身 全球憂未爆彈

新加坡地球觀測站首席研究員韋生吉,調查緬甸地震危險已有10年之久。他告訴《CNN》,此次震央位於「實皆斷層」區段,該區段在歷史上不只發生過一次強震,但約200年沒有動靜。先前預測有爆發大地震風險時,就曾通知緬甸政府及科學家,「因此對我們來說,這場地震並不意外」。

-

日專家:緬甸強震 斷層部分位移200公里 規模是能登地震的2倍

針對緬甸昨天發生的規模7.7 強震,各國專家各有解析。日本東北大學地震地質學教授遠田晉次指出,強震是位於緬甸中央縱貫南北長約1000公里的實皆斷層,其中一部分位移了200公里左右所引發,規模大概是2024年元旦發日本能登半島地震的2倍。

-

緬甸關鍵斷層帶「沉睡200年」 科學家:早警告政府

緬甸昨天(28日)下午發生芮氏規模8.2強震,當地古城大樓倒塌死傷慘重,地震也波及鄰國泰國,造成嚴重災情。新加坡地震專家表示,這次震央發生在「實皆斷層」的區段,該區域在歷史上發生過不只1次大地震,不過大約已經200年都沒有動靜了,先前在得知有爆發大地震的風險,就有通知緬甸政府及科學家,「所以這次大地震對我們來說並不意外」。