搜尋結果

以下是含有文學院的搜尋結果,共237筆

-

風采.神采.詩采(下)紀念葉嘉瑩老師

葉老師聽了顧先生所有的課,畢業後再回校旁聽,前後六年,記下了八本筆記,無論到哪兒,隨身攜帶,是她教學工作和生活奮鬥中的力量。她時常想把太老師所論詩歌本質、美學精髓、品評鑑賞及創作方法都整理出來。多年後,她做到了。首先是簡易小本《駝庵詩話》之問世。然後與顧家小女兒顧之京合作,陸續出版顧先生的文集、文論。在台灣也發行了厚重兩大冊《迦陵學詩筆記》,上冊「詩學」、下冊「詞曲」。讓我們這些追尋老師、時而學習之的老學生,有幸循跡進入太老師深厚的學問與才情,溫習葉老師從年輕到老,為詩歌奔騰的心靈。捧讀後也才了解,這師徒二位曠世奇才,奇的是什麼?甭提功名利祿,著述創作也不在話下,卻是他們傳承古典詩歌神髓,奉獻一生的使命感!

-

風采.神采.詩采(上)紀念葉嘉瑩老師

民國五十四年,1965-66,我們大二。不用麥克風的時代,窗欄杆上也坐著四面八方趕來旁聽葉嘉瑩老師詩選課的人。班上同學先去占好前面座位,難道詩是苦悶的象徵嗎?當時才大二的學生,也許沒有足夠的能力來界定文學或創作的意義,但我們對一己幽微的生命是有感受的。老師的詩選課不僅是蒼茫少年時的心靈安慰,也是啟發我們對人世間各種情境與情感的領悟,逐漸建立自身思想和洞察力的過程。

-

退休≠養老!陸6旬網紅擁千萬粉絲 揭「銀髮經濟」新浪潮

據觀察者網報導,頭髮花白、身穿黑色背心和迷彩褲的「肌肉猛男」周大爺早起坐車去老年大學上課,學插畫、做手工、看《父母愛情》,時不時還在課桌抽屜的遮掩下摸魚給自己加餐補個雞蛋。下午在老年大學練完詠春拳後,周大爺又坐上公交車趕回家做晚飯。

-

南華大學深化人間佛教教育 以《華嚴經》開啟富貴人生九堂課

南華大學日前舉辦「2025南華大學人間佛教學術講座—經典系列」第二講,特別邀請淡江大學歷史系郭鎧銘教授,以「華嚴經:富貴人生九堂課」為題,帶領與會師生及民眾深入探索大乘佛教經典《華嚴經》的思想精髓與實踐智慧。

-

南華大學數位教學卓越 全國首創人間佛教數位學習碩士在職專班

南華大學推動數位教學成果亮眼,連續三年通過教育部數位學習課程認證,目前已有11門遠距教學課程通過認證,近期再傳捷報,於113年6月獲教育部核准設立「人文學院人間佛教數位學習碩士在職專班」,於114學年度第1學期起開班授課,首屆錄取名額為10人。放眼全國,本學年度僅有3所大學獲准各開設1個專班,全國共計11校開辦17個專班,南華大學能在競爭激烈中脫穎而出,不僅彰顯學校在數位學習與人文教育領域的深厚實力,也凸顯其教學特色與辦學競爭力。

-

南華第16屆樂齡大學 融合AI課程引領長者與時俱進

南華大學終身學習學院所辦理的「樂齡大學」,於10月14日舉行開學典禮,迎來40位平均年齡超過65歲的新生,準備展開豐富精彩的「第三人生」學習旅程。今年特別新增AI認識及智慧手機影像編修課程,幫助長者跨越數位鴻溝,與時俱進。樂齡大學邁入第16年,已成為台灣高齡學習的重要典範,吸引全台長者慕名前來。

-

泰國摩訶朱拉隆功大學訪南華大學 展開佛學國際學術交流

南華大學於3日接待姐妹校泰國摩訶朱拉隆功大學(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, MCU)代表團。此次交流由教授阿難比丘(Phra Anan Bhikkhu)率領該校佛學碩士班10位學員,與南華大學宗教學研究所及人間佛教數位學習碩士在職專班師生展開學術座談。促進佛教高等教育的學習與合作,深化兩校在人間佛教理念、宗教教育及數位學習領域的交流與實踐。

-

小心辛普森詭論

這些年不少統計都出現辛普森詭論(Simpson’s paradox),例如多數年齡層的大學學歷失業率是低的,但加總平均後卻高的嚇人,又如各年齡組勞參率都升高了,但加總平均後反而降低了。

-

夢遊記

縱使已經過了這麼久這麼久,我依舊苦於失眠而篤信於夢。

-

南華「人間佛教學術系列講座」 依空法師《八大人覺經》引領佛法智慧

南華大學高教深耕計畫辦公室特色系所計畫,由人文學院、人間佛教數位學習碩士在職專班及宗教學研究所共同主辦的「2025人間佛教學術系列講座」,於9月25日揭開序幕。首場講座邀請佛光山文化院院長依空法師,以《八大人覺經》為題,深入詮釋佛教經典智慧,並引導與會者思索如何在現代社會實踐佛法。

-

上萬冊在美藏書贈台大 白先勇感謝校方:讓書有一個家

享譽文壇的作家白先勇,近日將美國加州居所珍藏的上萬冊書籍與手稿,捐贈給母校台灣大學,書籍類型涵蓋世界名著、中國經典文學與珍貴老雜誌,極具文學價值,台大並以此為基礎舉辦特展與講座,向師生與社會大眾展現大師對文壇的深厚貢獻。白先勇說,希望學弟妹都有機會看到他的藏書,「感謝台大圖書館讓他上萬冊的書有了一個家。」

-

德漢學權威蘇費翔訪台 參與台中祭孔大典與客家音樂會

台中市政府客家事務委員會於豐原葫蘆墩文化中心舉行「記得.登高志遠」客家音樂會,德國特里爾大學漢學系主任蘇費翔(Christian Soffel)受邀參加。蘇費翔說,德國在9月28日也舉行小型孔子誕辰紀念活動,但這次他參加台中盛大的祭孔儀式,很感謝主辦單位安排。

-

學校規定拉科研贊助費 大學老師開始「貸款上班」

據《鳳凰網》報導,期末考試剛結束,唐文生就被學校解聘了。「請於三個工作日內來人事處辦理手續。」學校通知他。唐文生在西安一家民辦私立二本高校任教。今年5月,學校突然下發《科研教研工作量認定及考核管理辦法》,要求各職稱教師完成一項名曰「橫向經費」的到帳任務,金額為4.5萬到10萬(人民幣,下同)不等。橫向經費是高校科研經費的一種,主要來自於企業和社會機構付款,與國家和地方政府立項資助的「縱向經費」相對。

-

AI結合無人載具!中華科大校長李禮仲:啟動智慧未來 飛越無限可能

在「AI × 無人載具教育發展中心」正式揭牌、以及「台灣國際無人機競技發展協會」成立之際,中華科技大學校長李禮仲,也特別表示這是結合教育、產業與國際趨勢的重要里程碑。

-

AI學院暨台灣國際無人機競技發展協會正式成立 共譜智慧科技新篇章

人工智慧(AI)與無人機產業正快速崛起,為台灣科技發展注入全新動能。由中華科技大學與台灣國際無人機競技發展協會攜手主辦的「AI學院暨台灣國際無人機競技發展協會成立大會」,今(18日)下午在台北市中華科技大學盛大舉行。此次大會不僅凝聚產官學研界力量,更為台灣未來的智慧科技發展揭開序幕。

-

中原大學資管系AI、VR課程 深耕泰國坤敬9年成果豐

中原大學資訊管理學系9位師生,今年暑假與華碩文教基金會合作,遠赴泰國坤敬展開為期2周的資訊教育服務。這已是中原團隊在當地深耕的第9年,透過營隊課程,帶領學生走進VR、AI工具與智慧機器人應用的數位世界。

-

20年前論文遭認定抄襲撤銷學位 副教授提行政訴訟吞敗

一名在國立科技大學任教的副教授,當年所著博士論文遭檢舉為抄襲,經母校審定後撤銷學位。副教授不服,主張論文相似比僅15%,未達抄襲標準,提起行政訴訟。高雄高等行政法院審理後,認定副教授論文確實存在大段抄襲情形,撤銷學位程序並無違誤,判決副教授敗訴,可上訴。

-

智慧醫療進駐 台東馬偕聯合產學研界簽署健康合作協議

AI人工智慧廣泛應用於各領域,智慧醫療更是未來趨勢。台東馬偕紀念醫院今(7)日與國立台東大學、工業技術研究院共同簽署「東部大健康產業發展合作協議書」,三方將合作推動智慧醫療系統建構、生成式AI應用開發與AI醫療人才培育,協助台東落實偏鄉照護轉型。

-

中山大學×科建顧問 開啟深度節能

國立中山大學近年積極進行校園節能減碳專案,大幅汰換耗能設備,如LED,九年以上老舊冷氣、中央空調系統、太陽光電系統、宿舍太陽能及熱泵熱水系統,並導入ESCO能源績效保證專案,於2021年首度發表ESG永續報告書時,就以重新建置全校能源管理系統,以持續監控各建物用電情形,以達成「深度節能,積極減碳」的目標。

-

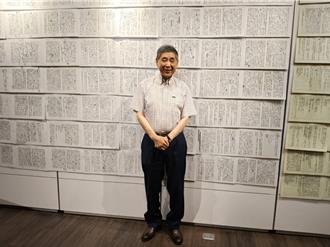

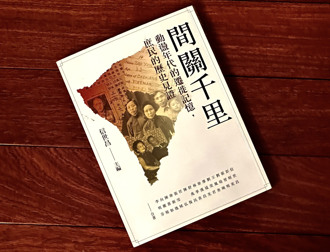

縱谷論壇》間關千里:重拾離家與回家的記憶(陳復)

對於生活在台灣的外省族群來說,回應你生命外的人,到底什麼是「故鄉」或「家鄉」,這是常充滿心理掙扎的難題。因為外省人的成長記憶與相應的生命特質就充滿著「兩岸性」,我們遙望著故鄉,常覺得有家歸不得;想念著家鄉,卻同樣覺得有家歸不得,因我們始終生活在台灣,並沒有更合適的因緣回到大陸的故鄉生活,但過去的眷村已經被拆除,更不再有家鄉,難道我們是「無根的存在」?