搜尋結果

以下是含有服務型機器人的搜尋結果,共118筆

-

凌群、亞光聯手 深耕智慧醫療機器人

資服業者凌群與光學業者亞光22日在台北國際人工智慧暨物聯網展覽中,宣布共同合作進軍智慧醫療服務型機器人領域。凌群負責垂直領域相關的訓練和應用服務,亞光則是提供AMR(自主移動機器人)底座。

-

產業分析-服務業數位轉型與智慧機器人新契機

隨著「顧客體驗」成為企業成長的核心驅動力,服務業對消費者滿意度的重視程度大幅提升。根據McKinsey 2023年報告,約71%的消費者期待品牌能提供客製化、無縫且有意義的互動體驗,並將客服品質視為品牌價值的重要組成。

-

齊攻機器人領域!晶片巨頭結盟 達明、和椿沾光

兩大晶片巨頭輝達(NVIDIA)與英特爾(Intel)近期宣布策略合作結盟,並看好人形機器人領域。受此消息激勵,台灣兩大機器人概念股達明(4585)及和椿(6215)21日均價量齊揚。

-

吳誠文:全國科技研發投入近1兆

2025台灣創新技術博覽會16日開幕,國科會主委吳誠文出席致詞表示,台灣整體國家科技研發投入在2023年達9,000多億元,2024年應會接近1兆元,其中,國家研發經費,產業界、民間機構占約85%,是非常重要支柱。

-

未來科技館開幕 吳誠文:台灣發展機器人聚焦AI應用

國科會攜手中央研究院、教育部、衛福部及運動部籌設「2025台灣創新技術博覽會(TIE)-未來科技館」,16日開幕並舉行智慧機器人論壇。主委吳誠文表示,台灣發展機器人聚焦在服務型機器人,並非延續製造業的工業機器人,而是強調AI應用,讓機器人能承襲人類的知識、智慧,解決生活相關的各種需求。

-

華碩胡書賓:智慧機器人可望成台灣下一個明星產業

品牌廠華碩共同執行長胡書賓8日以智慧城市產業聯盟會長身分,出席智慧機器人應用SIG成立大會時指出,台灣具長期在ICT資通訊產業累積的優勢,結合精密產業及上下游的完整生態系,將可推動推動智慧機器人成為台灣下一個明星級產業。

-

《科技》智慧機器人應用SIG成立 超過50家廠商參與

行政院今年6月宣布「智慧機器人產業推動方案」,產官學界動了起來,「智慧機器人應用SIG」(Special Interest Group)今(8)日正式成立,超過50家廠商參與。智慧城市產業聯盟(TSSA)會長、華碩(2357)共同執行長胡書賓表示,聯盟與台南市政府合作成立SIG,形成跨界合作交流平台,期許持續整合資源,讓智慧機器人成為台灣下一個走向全世界的明星產業。

-

工研院提3建議 聚焦AI無人載具

AI無人載具市場需求持續上升,工研院舉辦第14屆院士會議,聚焦臺灣如何深耕AI無人載具產業。出席院士包括施振榮主席、林耕華、林本堅、史欽泰、王康隆、張有德、楊育民、楊振通、劉德音、林憲銘、蕭慈飛、海英俊、李謀偉、劉克振、吳明賢、陳適安、童子賢、米玉傑、余俊彥、蔡長海、羅唯仁、倪衍玄。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄亦出席與會。

-

工研院院士呼籲:鎖定AI無人載具建立國家級計劃

工研院舉辦第14屆院士會議,會中針對臺灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論,院士們認為,AI無人載具是臺灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮,應持三大策略全速前進。第一是聚焦領域及技術,因臺灣市場規模有限,應聚焦具發展基礎的無人載具公司,鎖定製造、照護等領域跨國合作、跨域橫向整合產業。第二是布局生態系方向,應建立國家級計劃,制訂AI、通訊等國家級標準,甚至透過投資或收購國外公司帶動創新生態系統。第三是發展基礎建設,全力發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設,如加強全齡教育與訓練、提升能源韌性等。盼藉此三大策略積極行動,壯大臺灣AI無人載具生態系及國際市場定位,帶動產業轉型升級。

-

《科技》工研院院士呼籲鎖定AI無人載具 建立國家級計劃

AI無人載具的市場需求不斷推升,工研院日前舉辦第14屆院士會議,會中針對臺灣深耕AI無人載具產業的相關議題進行討論,院士們認為,AI無人載具是臺灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮,應持三大策略全速前進。

-

和椿AI及機器人 H2有望爆發成長

和椿(6215)總經理朱鋑隆17日表示,展望下半年市場,第一成長曲線,受惠於半導體及AI產業的成長,相關的自動化設備及零組件,業績穩定成長。針對第二成長曲線(AI及機器人),下半年預計有機會大幅成長,尤其在專業清潔機器人等服務型機器人方面,目前已經與台灣兩個連鎖知名飯店達成合作協議,有機會年底前會上線。

-

鈞興、富強鑫 前八月表現亮眼

塑膠射出成型機大廠富強鑫(6603)、精密齒輪大廠鈞興-KY(4571)前八月營收均創同期新高。富強鑫近期參加台北國際模具暨智慧成型設備展,接單破億元,第三季來自AI伺服器、ICT半導體、運動產業等訂單增長,能見度看到2026年第三季,今年營收有望創高。

-

《興櫃股》擷發科8月營收大爆發!雙核心業務驅動市場競爭力

專注於ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科(7796)8月營收達新台幣252萬元,較上月大增127.6%,也比去年同期成長292.36%;累計1至8月營收4,343萬元,年增42.21%。

-

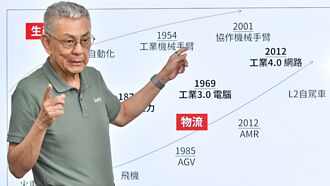

和椿科技董事長程天縱專訪》產品打差異化,與美、歐、中、日拚勝出機器人闢新藍海 微型化掌先機

各國都在積極發展機器人產業,各有基礎及優勢,程天縱認為「台灣應要有明確的產業政策,且擺脫代工思維」,他認為朝向「微型化」來發展,或許可找到差異化的利基。

-

客戶拉貨恢復 鈞興Q3看旺

精密齒輪廠鈞興-KY(4571)4日法說會報喜,電動工具及園林工具客戶已恢復正常拉貨,第三季接單比第二季成長,第三季出貨、營收有機會勝過去年同期。鈞興以機器人關節模組齒輪,布局機器人市場,有3家大陸、1家台灣服務型機器人廠感興趣,年底先送樣給其中1家大陸機器人廠商測試。

-

達明揪大廠 創AI智造跨界應用

全球AI協作機器人領導品牌達明機器人(4585)(以下簡稱達明)於日前舉辦上市前業績發表會,該公司表示,於「台北國際自動化工業大展」全球首發的人形機器人-TM Xplore I不僅是技術突破,更是以「實際應用與安全性」為核心,並透過與國際生態系夥伴的深度合作,持續推動AI智慧製造的多元落地應用。

-

用AI提振台灣觀光

疫情後的報復性旅遊規模與產值,看來仍沒有停下腳步。今年1至5月的數據顯示,台灣人出境人次達到749萬人次,較去年同期成長11.8%,赴日旅客達268萬人次,考量匯率與航點等多元優勢,台灣旅客確實都用腳投票了。

-

人形機器人戰力爆棚 3台廠供應鏈火力全開

機器人展覽一場接一場,全球關注度急速升高,從工業應用到生活場景,機器人全面走向落地化,台灣供應鏈可望迎接強勁出貨機會。

-

和椿程天縱:「AI+機器人」是趨勢

和椿董事長程天縱表示,2025年是人形機器人元年,目前處於誕生期,而專用型機器人處於成長期,將百花齊放。機器人最底線,可以解決人力缺乏問題,長遠而言,除改變工作方法或流程,甚至會改變企業商業模式。而「AI+機器人」趨勢是不變的。