搜尋結果

以下是含有歷史問題的搜尋結果,共89筆

-

鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反

國民黨主席鄭麗文今(8)出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會,特別提早10分鐘到場,與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說,控「綠營側翼的各種詆毀扣帽,不是新聞」,並強調「在台澎金馬這片土地裡頭,每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價,這是民主轉型後最基本的權利,也是我們的底線。」

-

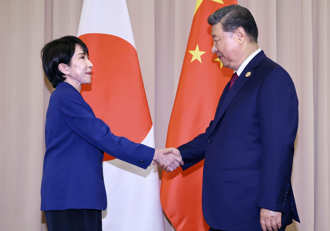

日媒:習近平以台灣和歷史問題牽制日本

日本媒體高度關注鷹派、親台的日本首相高市早苗,出席南韓亞太經濟合作(APEC)峰會,昨天(10月31日)與中國大陸國家主席習近平的會談。共同社指出,習近平要求日本履行《日中共同聲明》等4個政治文件,關於歷史與台灣問題的相關承諾,對日方進行牽制。

-

高市晤李在明 拋日韓穿梭外交

日本首相高市早苗30日下午從日本出發前往韓國出席慶州亞太經合組織(APEC)峰會,抵達韓國後,與韓國總統李在明舉行首次會談。高市在會談提出將透過「穿梭外交」與韓國持續溝通,李在明則提議下次會談在東京以外的城市見面。

-

快訊》高市早苗、李在明首度會晤!能否改善日韓氛圍受矚

日本新任首相高市早苗與南韓總統李在明雙邊會談已經開始,這是她上任後首度與南韓領導人面對面會晤,本次會談在亞太經濟合作會議(APEC)期間展開。高市早苗以對歷史問題的強硬立場聞名,因此外界對日韓雙方能否延續改善氣氛充滿疑慮,因此備受關注,本次會晤被視為觀察未來日韓關係走向的重要指標。

-

高市早苗內閣能撐多久?前大使嘆「走鋼索」:紅線很多

美國川普總統已抵達馬來西亞,展開亞洲行程,將於27日到29日訪問日本,與日本新首相高市早苗會談。石破茂之後的美日新局引發各界關注。前駐紐西蘭代表介文汲指出,高市與麻生等派妥協,外界認為在走鋼索、不表看好,對中也有歷史、領土、台灣等問題,難言未來是一片坦途。

-

宋子文努力和平解決西安事變

宋子文為和平解決「西安事變」作出貢獻,防止南京國民政府分裂。一九三六年十二月,宋子文第一次回到故鄉海南文昌視察,但來去匆匆,原來發生了「西安事變」,他得趕回南京穩住國民黨鷹派軍人和政客,使其不能藉故動武。並偕妹妹美齡親赴西安跟張學良談判,為和平解決「西安事變」作出重大貢獻。張學良的親信郭增愷在《一個歷史問題的交待》中說:「自一九三三年(宋子文)與蔣先生在牯嶺爭論而離開財政部後,一直就處於被南京政府所忌刻的地位。及事變發生時,南京還有人懷疑他與張楊通謀。宋子文之前往西安,就他與蔣先生那幾年的關係說,總算得上是公爾忘私」。「西安事變」和平解決了,但張學良遭到軟禁,楊虎城被投獄,宋子文內心很感歉仄不安。郭增愷回憶說:「宋先生在病榻上痛苦的語我:『你的話一些沒錯。第一次往西安前你在這裡說過:事情一定解決,結果則八面不討好!』然移時後,他又嘆道:『除了避免一次戰爭,少死幾萬青年外,我們沒有做出甚麼!』」。其實避免一場戰爭,少死幾萬青年已是功德無量。而且不僅於此,設使「西安事變」不能和平解決,南京跟西安開戰,國民黨馬上分裂,中華民族也大分裂,試問還能統一全國力量全面抗戰嗎?中國還堅持到一九四五年取得抗戰勝利嗎?當然和平解決「西安事變」不只是靠宋子文兄妹之力,共產黨周恩來乃至斯大林都出過力,而斯大林之所以主張釋放蔣,目的是讓中國軍隊拖住日軍主力,使其無力北進配合德軍兩面夾攻蘇聯。假如無宋子文兄妹介入,讓何應欽等鷹派發動內戰,則周恩來、斯大林即使想調停也將成為不可能。

-

社評/可以把台灣前途交給美國嗎?

華府挺台鷹派式微,克制派抬頭,賴政府卻仍深信「以實力達成和平」的舊思維,擬大幅增加國防經費取悅美國。但20年來兩岸國力加速失衡,早已不在同一天秤,軍力落差更以等比級數擴大,從近年大陸海、空中武力不斷逼近台灣本島,台灣卻無能為力已可見一斑。

-

旺報社評》可以把台灣前途交給美國嗎?

華府挺台鷹派式微,克制派抬頭,賴政府卻仍深信「以實力達成和平」的舊思維,擬大幅增加國防經費取悅美國。但20年來兩岸國力加速失衡,早已不在同一天秤,軍力落差更以等比級數擴大,從近年大陸海、空中武力不斷逼近台灣本島,台灣卻無能為力已可見一斑。

-

被批挾高市早苗自重 鄭麗文:不仇日但反軍國主義

國民黨主席候選人鄭麗文日前在政見發表會表示,如果當選將拜會日本自民黨總裁高市早苗,被另名候選人張亞中批評「挾高市自重」。鄭麗文8日在台南市自辦政見發表會強調,「我們不仇日,我們反對的是軍國主義殖民主義」,國民黨是要讓「台灣沒事」,不是像民進黨的「台灣有事,日本有事」,只要自己人不打自己人,外力就沒有見縫插針的機會,台灣就不會淪為強權的棋子與籌碼。

-

擬訪高市早苗遭疑靠攏日右翼 鄭麗文澄清:政黨外交

國民黨主席候選人鄭麗文日前表達有意拜訪日本自民黨新任總裁高市早苗,被懷疑靠攏日本反中極右派。對此,鄭麗文在臉書解釋,是以高市早苗成為日本自民黨第一位女性總裁為例,期許自己也能成為中國國民黨的女性黨主席,當選後也會推動政黨外交,一定對等尊嚴的溝通對話。

-

日本學者:高市採務實行動 避免外交對抗

高市早苗成為新任日本自民黨總裁,預訂於10月15日的國會臨時會正式接任首相。她向來以強硬保守立場著稱,是否將使中日關係再度陷入緊張?多位日本學者指出,高市上台後可能在強硬言辭與務實行動之間尋求平衡,避免外交對抗。

-

抗中鷹派 高市年年參拜靖國神社

日本自民黨總裁4日選舉由呼聲最高的高市早苗勝選,極大可能成為日本第一位女首相。由於高市屬於知名的對中鷹派,陸媒對其負評如潮,整理她過往經歷、對中政治立場與相關發言行為,例如曾聲稱「918事變」之後日本進行的對外戰爭是「自衛戰爭」,以及年年參拜靖國神社,更強調無論擔任什麼職務,都會繼續參拜等說法。

-

石破茂聯大談歷史問題 大陸外交部:盼日方深刻反省罪責

中國大陸外交部發言人郭嘉昆24日主持例行記者會。有記者提問,日本首相石破茂北京時間24日在美國紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論演講,提及對歷史問題的認識,中方有何評論?郭嘉昆回應,希望日方深刻反省歷史罪責。

-

郝龍斌願參加後續辯論 郭正亮:若當選 面對的是2鬥雞

國民黨主席改選,電視辯論會將在週六(20日)舉行,不過原先答應參加的前台北市長郝龍斌卻臨時取消,郝龍斌澄清表示,應屬溝通聯繫失誤,他9月17日才成為參選人,自己不會在沒有成為參選人之前就答應參加辯論,這是連繫溝通的誤失,他將參與後兩場辯論會。前立委郭正亮表示,郝龍斌若當選之後,面對的是兩個鬥雞,一個是總統賴清德,一個是民進黨秘書長徐國勇,所以怎麼能避開公共溝通的機會。

-

中時社論》日本右傾化 賴政府審慎以對

日本首相石破茂在7日掛冠求去,待新任總裁出爐交出首相的職務。自民黨決定10月4日以自民黨所屬國會議員、全國黨員及黨友參與的投票方式選出下屆總裁,自民黨幹事長森山裕在記者會上解釋以「黨員參加型」方式票選總裁,意在舉黨從零開始重整旗鼓。

-

重視日本 李在明實用外交起手式

韓國總統李在明任內首度出訪,此行首站日本,自日韓1965年建交以來,韓國總統首訪選擇日本前所未有,李在明以此展現對韓日關係的重視,在兩國建交一甲子及二戰結束80周年之際,不僅重開日韓元首「穿梭外交」,更將雙邊關係推向高點。

-

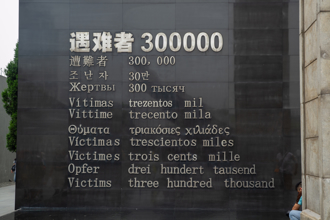

日關注抗戰80周年紀念活動 陸促和軍國主義徹底畫清界限

日本對於中國舉辦抗戰勝利80週年的紀念活動高度關注,有觀點認為中方是在藉歷史問題對日本施壓,是干擾日本的二戰歷史敘事。同時,近年來日本國內有一些勢力,一直在尋求軍事鬆綁,包括淡化侵略歷史甚至篡改歷史,想要塑造「日本是戰爭受害者」的認知。中國外交部部長助理洪磊表示,敦促日方正視歷史,深刻反省侵略罪責,同軍國主義徹底畫清界限,走和平發展、睦鄰友好的正道。

-

日韓關係回溫 元首會後卻不給記者提問 原因曝光

日韓兩國自1965年建交以來,首次有南韓總統就任後的第一個外訪國就選擇日本。日本首相石破茂昨在接見來訪的南韓總統李在明時強調:「日韓關係的穩定發展符合兩國及整個地區的利益。」6 月初就任的李在明,特地選擇先訪問日本而慣例的美國,某種程度上緩解了日本政府對他過去強硬對日言論的憂慮。然而,日本時事通訊社指出,鑑於南韓歷任總統在任期後半往往轉向反日的立場,日本的不安依舊未能完全消除。