搜尋結果

以下是含有碳捕捉的搜尋結果,共361筆

-

2兆打造淨零新引擎 學者籲訂特別條例 加速落實減碳目標

COP 30將在巴西舉行,我國則提出2035年目標為較2005年38±2%,台大環工所兼任助理教授劉銘龍呼籲,應制定「2050國家淨零轉型建設特別條例」,打造台灣淨零新引擎,未來十年投入超過兩兆元經費,全面推動國家氣候與能源轉型,強化氣候調適與韌性建設,並導入 AI數位碳管理系統,布局推進零碳和低排放技術開發,包括氫能與先進核能、碳捕捉利用及封存(CCUS)、儲能技術與深度節能等,以及氣候金融與碳資產管理人才培育。

-

《半導體》日月光投控連11年挺環境技術研究 累積投入0.8億元

日月光投控(3711)高雄廠周四於高雄展覽館TASS亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇舉辦第十一屆「環境技術研究成果發表會」,再度攜手成功大學與東海大學,聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適及碳捕捉等領域。日月光高雄廠已連續十一年推動環境技術研究,涵蓋能源、水資源、廢棄物及氣候韌性等面向,累積研究投入金額逾新台幣8000萬元,日月光未來將持續以產學合作為推動核心,深化低碳科技應用,實踐循環經濟理念。

-

《傳產》石化業利空夾擊!工研院估2025年產值衰退近13%

工業技術研究院最新產業分析指出,台灣石化產業正面臨全球產能過剩、復甦緩慢及國際貿易風險交錯的嚴峻挑戰,預估2025年整體產值僅約1.3兆元,較2024年衰退達12.8%。工研院指出,美國對等關稅、台幣升值與全球政經局勢的不確定性,導致國內製造端趨於謹慎保守。工研院建議,台灣石化業應加速朝向高值化、低碳化與循環化發展,以強化長期競爭力。

-

北市家戶養豬廚餘僅占3%!環保局:去化無虞

為防堵非洲豬瘟疫情,全台目前禁廚餘養豬,北市議員擔憂廚餘去化問題。對此,北市環保局表示,北市家戶廚餘中養豬廚餘僅占總回收量3%,且採公開標售給外縣市3家畜牧場使用,其餘則經過破碎、脫水成為「廚餘固渣」做堆肥使用,目前因應疫情包含養豬廚餘均作為堆肥使用;此外,非家戶養豬廚餘則送焚化爐銷毀,廚餘去化無虞。

-

《鋼鐵股》中鋼攜中國(金廣)冶工程學會 衝碳捕捉封存再利用

中鋼(2002)周五攜手中國(金廣)冶工程學會舉辦「碳捕捉再利用與封存技術研討會」,邀集成功大學、台灣科技大學、工業技術研究院、埃克森美孚、中油公司、東聯化學公司等國內外產、官、學、研領域專家,就碳捕捉再利用與封存(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage)技術發展與產業實踐進行交流,中鋼也在研討會中分享降低煙氣捕碳能耗技術的研發成果,期許未來持續透過跨界合作的建立,為台灣產業轉型與永續發展奠定堅實基礎。

-

東京車展巡禮|MAZDA 概念作 VISION X-COUPE / X-COMPACT 預覽未來永續藍圖!

MAZDA 於 2025 日本移動展「以駕馭的喜悅,驅動永續新紀元」為主軸,正式發表兩款象徵品牌未來藍圖的概念車—— MAZDA VISION X-COUPE 與 MAZDA VISION X-COMPACT,同時也以創新科技與人本思維並行的研發理念,展現 MAZDA 結合源自微藻類的碳中和燃料及行動碳捕捉自主科技的前瞻成果,詮釋品牌對未來移動的願景與環境永續的承諾。MAZDA 深信,透過「駕駛越多,地球越潔淨」的開創格局,結合令人愉悅的駕馭體驗,讓移動不僅止於行駛,更成為促進人、社會與地球共生共榮的力量。此外,MAZDA 亦宣布導入全新品牌標誌,承襲自 1997 年發表的經典識別,以展翼飛翔的「M」象徵持續進化的品牌精神,全新標誌以更流暢、自信的語彙,勾勒洗鍊而現代的視覺風格,彰顯 MAZDA 不斷追求突破的動能與持續開創未來的信念。

-

「火星任務十週年特展」登場 東海大學展現台灣太空研發能量

東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」,首度亮相太空生存研發成果,包含以塑膠作為火箭燃料與太空材料、肌少症食品研製為太空人的保健食品、畜牧機器人將成太空殖民的食物生產工具等前瞻技術,帶領民眾一窺太空生活的未來樣貌。

-

《產業》台塑新智能攻電動車國產電池 中華汽車搶頭香導入

台塑新智能參加「台灣國際智慧能源週」,首度正式發表電動商用車動力電池的國產化成果。公司透過自主研發與在地製造,展現推動台灣電動運輸自主發展的關鍵里程碑。本次展出以節能、儲能、新能源與循環再利用為主軸,呈現AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收技術,從低碳運輸、工商儲能到循環經濟,展現以創新科技推動新能源的全方位布局。

-

阿法拉伐強化氫能與碳捕捉佈局 收購法國法孚低溫業務

全球熱傳、離心分離與流體處理解決方案領導廠商阿法拉伐 (Alfa Laval) 宣布,正式完成對法國 法孚(Fives)集團旗下低溫業務單元(Cryogenics Business Unit) 的收購。此舉將進一步強化 阿法拉伐 在潔淨能源應用的產品組合與技術深度,亦彰顯其在氫能、液化天然氣及碳捕捉等新興減碳技術領域的策略性佈局,更為推動全球能源轉型添薪火。

-

衝AI 谷歌重啟美舊核電廠

歐美當年因核安問題淘汰大批核電廠,後來用電需求暴增又不得不重新接納核電。如今隨著科技業不斷擴充AI基礎建設,各地電網供不應求讓業者更加依靠核電,例如谷歌(Google)就打算重啟美國核電廠為資料中心供電。

-

AI竟能辨識胸痛表情!東海大學智慧醫療摘金 勇奪創博會五項大獎

東海大學於全國最大科研盛會「2025台灣創新技術博覽會」再創佳績,在逾五百件專利作品中脫穎而出,憑藉「胸痛病患臉部表情辨識系統」奪得金牌,另以「智慧詩詞生成系統」、「仿生空氣淨化技術」、「生物炭循環技術」榮獲三面銅牌及企業特別獎,展現科研應用的高度潛力與價值。

-

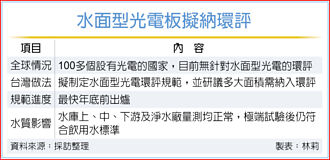

水面型光電擬納環評 最快年底出爐

環境部長彭啟明20日表示,經過收集全球約100多個設有光電的國家中,目前沒有國家設有水面型光電之環評,不過台灣仍應制定相關機制,以保護環境,至於多大面積的需進環評,待各界討論與研議,相關規定最快年底出爐。

-

水面光電納環評 彭啟明:未來2個月提出規範

烏山頭水庫光電板清洗爭議引發關注,環境部長彭啟明今天表示,經檢測,水庫水質無異狀,符合管制標準,但為進一步保護環境,期盼未來1至2個月能提出水面型光電環評規範。

-

金屬有機框架 MOF研究獲肯定

瑞典皇家科學院將2025年諾貝爾化學獎授予日本化學家北川進、澳洲化學家羅布森與美國科學家亞基,表彰他們在「金屬有機框架」領域的開創性研究,讓學者能打造出像微型建築一樣、內部能容納分子的結構。

-

買車前必看!電動機車十大關注焦點 謠言還是真相一次破解

你可能也陷入這些電動機車迷思!

-

中大碳封存示範場 拚落腳桃科

中央大學地球科學學系計畫建置國內首座二氧化碳地質封存先導教學示範場,將向桃園市政府申請使用桃園環保科技園區永續資源館旁約2公頃空地,進行二氧化碳引至地表下1200公尺頁岩層永久封存,及三接天然氣轉換過程產生冷能再利用。由於環境部預計明年公布碳封存管理專法,副市長蘇俊賓表示將依專法協助辦理。

-

淨零大突破!中大爭取國科會「震測」 碳封存示範場落腳桃園

中央大學成功爭取國科會碳封存「震測」,並向桃園市政府同時引入地申請使用桃園科技工業園區永續資源館用約2公頃空地,做為「碳排引至地表下1200公尺頁岩層永久封存」及「三接天燃氣轉換過程產生的冷能再利用」研究基地,方政府、民眾參與,及規畫教育場館。地方表示,盼市府協助中大加速完成用地申請。桃園市副市長蘇俊賓表示,市府都會儘量予以協助支持,另環境部預計明年將發布碳封存管理專法,市府也會持續密切注意,依循專法辦理。

-

台灣國際智慧能源週10月底登場

台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展將在10月底登場,聚焦「能源轉型」與「淨零減碳」,串聯完整再生能源供應鏈與解決方案。涵蓋「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」及「多元創能展」四大展區,展現多元化再生能源應用場景。

-

環境部碳封存辦法 擬11月預告

碳捕捉與封存(CSS)是捕捉工廠排放或大氣中的二氧化碳灌入地底封存的技術,有助實現2050淨零排放,政府已規畫2035年封存600萬噸二氧化碳。環境部昨指出,將在今年11月預告管理辦法,提出碳封存核准許可申請、封井後需監測至少20年的相關規範。學者則指出,民眾常擔憂碳封存誘發地震,未來應加強在地溝通,並於周邊進行監測,消彌疑慮,也提醒目前碳封存不應接收境外二氧化碳,僅限處理國內自排碳源。

-

諾貝爾化學獎 日美英3學者共享

瑞典皇家科學院8日宣布,2025年諾貝爾化學獎授予日本化學家北川進、英國化學家羅布森(Richard Robson)與美國科學家亞基(Omar M. Yaghi),表彰他們在「金屬有機框架」(Metal Organic Frameworks, MOF)領域的開創性研究,讓學者能打造出像微型建築一樣、內部能容納分子的結構。