搜尋結果

以下是含有米爾斯海默的搜尋結果,共49筆

-

米爾斯海默:烏克蘭難逃失敗 北約升高衝突只為掩蓋戰場頹勢

(5日23時更新)美國芝加哥大學著名國際政治學者米爾斯海默(John Mearsheimer)近日分析指出,北約近期對俄羅斯採取越來越強硬的態度,外界質疑這是否真能結束戰爭,或反而適得其反,北約的強硬言辭其實反映出虛弱與焦慮。歐洲無法真正重整軍備,也難以長期對抗;而川普正逐步抽離,美國不再主導這場戰爭。最終,俄羅斯可能贏得戰爭,而北約現行策略將成為一場徒勞且自我傷害的冒進。

-

賴清德降不了兩岸緊張?學者:恐步澤倫斯基後塵遭川普斥責

美國學者高德斯坦再度發文,表示近期與民進黨人士交流,認為對方對兩岸情勢認知脫離現實,令其想起當年的烏克蘭政府。我國學者認為,這些內容並非危言聳聽,而且也不只一位國際學者說過類似言論,當建議越來越多,民進黨政府更應重視,賴清德總統若無法降低兩岸緊張情勢,恐無法讓美國總統川普滿意,烏克蘭總統澤倫斯基在白宮兩度遭川普斥責已是前車之鑑。

-

川普霸凌下政客的斯德哥爾摩症

據新聞報導,川普從少年時代就以霸凌異性為樂。2016年大選時,電視瘋傳他早年自吹自擂的視頻,誇口他可以強吻和強摸女性敏感部位而不會遭到反抗。可以這麼說,川普似乎對斯德哥爾摩症候群有非常深刻的瞭解。

-

中美論壇社》川普的關稅套餐(水秉和)

根據專家的說法,男人獲取女人芳心有三策。一是把女人放在高處,向她獻花獻金,當女神一般伺候;二是平等對待,互相尊重,心心相印,志趣相投;三是粗暴虐待,徹底毀滅她的自尊心,使她死心塌地聽從使喚。第三種被稱作斯德哥爾摩症候群。

-

東西文明更迭下的新型國際秩序

現今世界的國際格局正處於劇烈的變動之中,許多人將中美之間的對立視為新舊霸權之取代,認為這是新興強權挑戰現存強權的「修昔底德陷阱」。然而,我們從宏觀的歷史視角來觀察,這場衝突其實更深層地反映了一個時代的更迭:從以資本主義為核心驅動力的全球秩序,逐漸過渡到更重視和平協商、互助共贏、多元共生的新型國際關係模式。

-

中美論壇社》時代的更迭:新型國際關係的藍圖(佟秉宇)

現今世界的國際格局正處於劇烈的變動之中,許多人將中美之間的對立視為新舊霸權之取代,認為這是新興強權挑戰現存強權的「修昔底德陷阱」。然而,如果我們從更宏觀的歷史視角來觀察,這場衝突其實更深層地反映了一個時代的更迭:從以資本主義為核心驅動力的全球秩序,逐漸過渡到一種更加重視和平協商、互助共贏、多元共生的新型國際關係模式。

-

國戰會論壇》高舉關稅大棒 美國印太承諾還可信嗎?(蔡裕明)

在新加坡召開的香格里拉安全對話期間,美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)代表川普政府發表演說,強調印太地區是美國「優先戰區」(priority theater),並重申「和平透過實力」(priority theater)的戰略理路。

-

海納百川》國防預算占GDP10% 誰得利(沈迺訓)

日前立院國民黨團提案要求政院就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告,現已逕付二讀。對此,行政院長卓榮泰表達「目前」台灣沒有能力編列2.6兆多元的國防經費;立委沈伯洋批評國民黨的提案就是謊言、製造假象,政策從以前到現在的討論就是GDP3%;立委陳冠廷則說台灣本就應該逐步提高國防預算,至於是否要到10%,應先逐步逐年的遞增。觀諸綠營人士說法,表面是抵死不認現階段有暴增到10%一事,然而話中皆語帶保留,未將逐步增加到10%的可能說死,頗為可議。

-

關稅歸咎川普1人是嚴重誤判?陸學者:應看清美3大戰略

美國總統川普無差別對全球加徵關稅引發震動,香港新范式基金會總裁邵善波今天(6日)在觀察者網撰文稱,川普口不擇言,前後矛盾,善變,動作粗暴,欠缺原則,行事作風有別常人及政治圈子的習慣,這些都是事實。但如果以此作為瞭解川普的基本元素,制定應對政策的基礎,則很容易產生嚴重的偏差及錯誤,非常危險。

-

發展核武 台日韓、烏克蘭被點名

「新古典現實主義」政治學權威羅斯(Gideon Rose)在《外交事務》(Foreign Affairs)網站撰文指出,「川普2.0」上任後,迅速瓦解戰後國際秩序,讓長年盟友重新考慮自身安保,面對鄰國擁核的威脅,台灣和烏克蘭可能再次發展核武,同屬亞洲的韓國和日本也可能藉此填補美國弱化承諾帶來的安全真空。最新趨勢恐將引發新一輪核擴散,將世界推入新核武時代。

-

國戰會論壇》美國棄台論再起:這次是危言聳聽,還是政策轉向前兆?(蔡裕明)

從川普就任2.0之後,有關於「棄台論」在美國戰略學界與政策圈再度浮現。從川普計畫接管迦薩走廊,再到美國對烏克蘭所提出的礦產協議,或直接與俄羅斯商討俄烏戰爭後的國際新秩序,都可以見到川普「交易式」的戰略風格。228川普在白宮會見澤倫斯基時,批評他「不知感恩」,強調「你必須感恩,你現在手上沒有牌」,並要求他「得更心存感激」。此番赤裸裸的國際真實秀,不僅使外界質疑美國對盟友承諾的穩定性,也令人不禁聯想到1950年代美國對台灣採取「袖手旁觀」政策的可能性。

-

美國優先 川普挺俄 烏恐淪殘存國家

俄烏戰爭於24日屆滿3周年,而美國總統川普重返白宮僅月餘,他的「美國優先」路線卻不斷模糊傳統盟友與敵手界限,對烏克蘭及對俄羅斯的談判姿態就大相逕庭,把美烏關係搞得天翻地覆,也讓世局籠罩不確定性。

-

美對台的雙重棋局

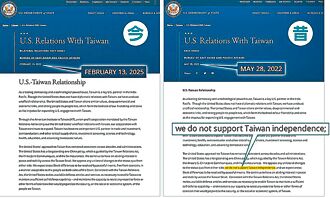

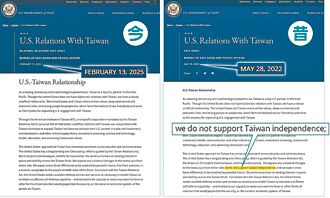

2025年2月13日,美國國務院悄然更新其美台關係現況的官方文件,刪除掉長期以來使用的「不支持台獨」表述,改用「我們反對任何一方片面改變現狀,並期望兩岸分歧能以和平、不受脅迫、且雙方人民都能接受的方式解決。」這一更變,從攻勢現實主義的角度來看,蘊含著深刻的戰略意圖,同時也反映出美國在台海問題上,試圖在和平協商與軍事嚇阻之間尋求微妙平衡的現實考量。

-

海納百川》美對台和平與威懾的雙重棋局(魯云湘)

2025年2月13日,美國國務院悄然更新其美台關係現況的官方文件,刪除掉長期以來使用的「不支持台獨」表述,改用「我們反對任何一方片面改變現狀,並期望兩岸分歧能以和平、不受脅迫、且雙方人民都能接受的方式解決。」這一更變,看似僅為語言上的微調,但從攻勢現實主義的角度來看,卻蘊含著深刻的戰略意圖,同時也反映出美國在台海問題上,試圖在和平協商與軍事嚇阻之間尋求微妙平衡的現實考量。

-

張登及專欄》超越自由霸權:川普主義將使美國再度偉大?

由於美國總統確實是這個星球上最有權力的人(之一),他的對外戰略影響往往無遠弗屆,所以幾乎所有總統對外戰略都會被冠名─如同杜魯門主義、尼克森主義、門羅主義等,成為世界外交史的一種遺產。能夠再精鍊的美國總統外交則較為有限,一般總結為漢米爾頓、傑克遜、傑佛遜、威爾遜四大典範。筆者早前論斷川普主義將無法簡單地被歸類為他推崇的尚武、反菁英的傑克遜典範。至於他心儀並重新為之命名美國第一高峰的共和黨籍帝國擴張總統麥金萊(William McKinley),倒可能幫我們鑒往知來,提供前瞻川普主義對外戰略重要的線索。

-

台海研究》美國戰略鷹派的台灣政策主張及其影響評析(汪曙申)

2017年以來,美國行政部門、國會、智庫界對華戰略鷹派的涉台言論和行為,是觀察美國「全政府」對華政策和涉台政策變化的一個重要視角。較為全面地認識美國戰略鷹派的台灣觀念、政策主張以及思維方式,把握它背後的深層次原因和考慮,有助於大陸從更加多元的角度分析評估美國對台政策的面貌和發展走向。

-

中評智庫》美對台戰略思維內涵演變(齊艷、李義虎)

冷戰後,在「模糊戰略」與「清晰戰略」之間,美國「以台制華」戰略充滿了不確定性,其背後的邏輯究竟是什麼,有著怎樣的戰略思維?即從戰略角度美國如何看待台灣,這一問題關乎美國怎樣界定與認知其在台海地區的戰略目標與戰略威脅,關乎台灣的戰略地位與戰略價值。美國對台戰略思維發生了何種演變?本文將對川普政府和拜登政府的美國對台戰略思維的演變及其影響因素展開分析。

-

澤倫斯基:北約允保護現掌控領土 就停戰

美國總統當選人川普曾在競選期間數度揚言,他上任24小時內就能解決俄烏戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基11月29日接受英媒訪問時首度曝停火條件,表示若北約讓烏克蘭目前控制的領土加入北約,他願意讓俄羅斯暫時保有占領的烏國領土。不過美國學者卻認為,烏克蘭很難撐過2025年,甚至認為烏恐成丟失大片領土的「殘存政權」。

-

陸學者:台灣非美核心利益 美專家:力阻法理台獨引戰

美國大選結果牽動美中關係未來發展,而台灣問題又是其中關鍵因素。美中學者如何看待台海議題如何左右美中關係?大陸國關學者閻學通認為,台灣是中國大陸的核心利益,而不是美國的核心利益;美國知名國際關係學者米爾斯海默直言,當前台海局勢十分危險,但看不出解方在哪裡,但美國也會不遺餘力地阻止台灣做出法理台獨的蠢事。

-

米爾斯海默:美中短期不會因台灣而爆發衝突

「攻勢現實主義」大師米爾斯海默(John Mearsheimer)表示,美中已處於激烈的安全競爭中,未來幾十年裡兩國會遇到重大危機。而在台海問題上,「保持沉默才符合美國的利益」,台灣對中美兩國都至關重要,短期內北京和華府不會因台灣而爆發衝突。