搜尋結果

以下是含有考古發現的搜尋結果,共62筆

-

戰國墓群出土「漆器鳳鳥圖」 與百元人民幣圖案90%相似

近日大陸四川文物考古研究院一項發現引發熱議,有專家發現,在廣元市青川縣郝家坪戰國墓群出土的「漆奩蓋頂鳳鳥」圖案,竟與人民幣一百元紙鈔上的「100」字樣下方的圖紋高度相似。值得留意的是,該圖案與紙鈔圖紋的相似度,經其初步研判達90%,考古專家也解釋,若後續考證成立,將為傳統文物元素的當代傳承,提供極具價值的實例。

-

樂天桃猿總冠軍封街遊行!啦啦隊女孩「向媽祖還願」整晚興奮沒睡

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍,11月2日舉行盛大的封王遊行,啦啦隊樂天女孩們也全員出動,與球迷一同慶祝榮耀時刻。女孩們身穿主場白球衣搭配黑色百褶裙,坐上遊行車沿途向球迷揮手致意,所到之處人潮擁擠、歡呼聲不斷。「學姐」曲曲與岱縈見證了6年來的五座冠軍,曲曲笑說:「換到樂天剛好遇上疫情,重新上來真的比較辛苦。」而岱縈則透露,自己一早特地前往還願,「要謝謝媽祖保佑。」

-

千古清官包拯不是黑臉 10歲就說「為官不可與商交深」

提起「包青天」,多數人腦中浮現的是黑臉、月牙印、公堂斷案的剛正形象,然而歷史上的真實包拯真是如此嗎?根據《搜狐網》報導,包拯既非黑臉,也無戲劇般的誇張情節,他的一生清廉正直,卻遠比戲曲故事更真實、更令人敬佩。

-

周村古商城的文化密碼

淄博之名,取自淄川與博山兩地,恰似一卷山水長卷徐徐展開。城中的梧桐樹如衛兵般筆直列隊,枝葉在風中沙沙作響,彷彿在低語齊國八百年的興衰往事。這裡曾是蹴鞠躍動的故土,亦是《考工記》中匠人精神的濫觴。如今的淄博,工業煙囪與陶瓷窯火依舊在暮色中勾勒天際線,但那抹古意卻悄然棲身於街巷深處,如老茶般愈陳愈醇。

-

古代1酷刑專殺妃嬪權貴 讓人在狂笑中死去

在人類文明的長河中,刑罰始終伴隨社會秩序的維護,從古代華夏到希臘羅馬,各種酷刑不僅反映法律制度,也折射權力運作與文明特質。其中最特殊的「笑刑」,表面溫和,實則暗藏致命威脅:行刑者以羽毛或山羊舌頭刺激受刑者敏感部位,使其笑到氣喘、甚至窒息而亡,此酷刑多用於貴族或宮廷階層,既不留疤痕、維護體面,又達到嚴厲懲戒的效果。

-

朱元璋駕崩秘不發喪 十三棺迷惑天下 妃嬪慘遭陪葬

明太祖朱元璋一生以鐵血手段立國,其身後下葬儀式同樣充滿詭譎與恐怖,《搜狐網》歷史專欄指出,從「秘不發喪」的政治算計,到「十三棺同出」的離奇傳說,再到妃嬪被迫殉葬的血腥場面,無不展現權力至上的冷酷。孝陵雖屹立六百年未被盜開,卻始終籠罩在陰森與懸疑之中。

-

蒙古出土罕見恐龍完整化石 專家取名「仁波切」盼解謎團

國際知名期刊《自然》17日刊載了有關恐龍的重大考古發現。科學家在蒙古戈壁沙漠發現一具白堊紀厚頭龍化石,為歷來出土的厚頭龍化石之中年代最久遠且遺骸最完整的一組,科學家對於這種恐龍知之甚少,新出土的這組化石提供了大量研究線索。

-

古代嬪妃殉葬為何「腿開開」 考古揭恐怖真相

古代人相信「侍死如生」,認為死者在陰間同樣需要人伺候,因而誕生了殉葬制度,並延續數千年,尤其在明朝,這一制度殘酷至極,許多妃子與宮女被迫陪葬,死前遭受勒死、毒殺甚至活埋。考古發現,她們的雙腿多數分開、手腳扭曲,骨骼上留下明顯掙扎痕跡,揭示了她們臨死前拚命反抗的痛苦,也反映了當時社會對女性生命與尊嚴的漠視。

-

無法防守乾脆棄修長城 宋朝打不過北方強敵 有原因

自秦始皇起,長城便成為農耕民族抵禦北方游牧民族的重要屏障,歷經秦、漢、明皆有大規模修築。然而到了宋朝,儘管遼、金、西夏虎視眈眈,卻少見完整長城的建設,原因在於五代時期,後晉高祖石敬瑭將燕雲十六州割讓給遼國,宋朝無法掌握長城核心區域,只能依靠軍寨、河防等新型防線。宋代雖有零星防禦工事,甚至傳說岳飛曾主持修築「宋長城」,但並非國家級長城體系,這也反映了當時不同的軍事與地緣格局。

-

探索澎湖水下歷史!特展揭秘「將軍一號」沉船故事

文化部文化資產局聯手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心,於8月15日至17日在澎湖推出「2025保護沉船日」系列活動,包含列冊沉船觀覽營、水下文資講座及列冊沉船特展,期能喚起社會大眾對水下文化資產之關注與認識,藉由一年一度專屬節日的儀式感與氛圍,讓沉船不再沉默。

-

古代「活人陪葬」有多慘 人吃人可以活半個月

古代帝王駕崩後,常伴隨活人殉葬的殘酷儀式。這些被迫入墓的活人並非立即斃命,而是在封閉陰暗的墓穴中苦撐數日甚至更久。考古發現顯示,陪葬者有時會存活數天乃至半個月,還出現互相殘殺或啃食同伴求生的駭人情節。

-

樹皮布工藝好好玩!「新北南島文化節」7/26、27繽紛登場

十三行博物館今年首度攜手花蓮縣政府,共同舉辦新北南島文化節「島嶼織縷・繽紛十三」,將在26、27日接連登場,以「織文化、織傳承、織永續」為主題,配合正展出「古代南島衣飾文化特展」,還有樹皮布工藝手工體驗。另上網完成「南島小教室」任務並標記好友,就可獲得手工編織扇等好禮。

-

江飛宇Science》「法老詛咒」反而救命!科學家改造出強效抗癌藥

一種古老真菌─「黃麴菌」(Aspergillus flavus,或稱黃麴黴),很可能是「法老王詛咒」的真相,1920年代,許多參與法王陵墓挖掘的考古學家因不明疾病身亡,詛咒的傳聞不脛而走。除了古墓中的神秘死亡以外,黃麴菌造成的黃麴毒素,也造成農作物的變質、毒化而臭名昭著。然而,黃麴菌的生物毒性也可能為醫學做出貢獻,科學家從其中分離並改造成強效的抗癌藥物,或許能挽救更多的生命。

-

賴清德「十講」喊話 陸國台辦:煽動兩岸對立的台獨宣言

總統賴清德近日啟動團結國家「十講」,22日進行第一場主題「國家」演講。大陸國台辦23日晚間發布答記者問,就涉及兩岸關係的內容,國台辦發言人陳斌華表示,賴清德22日講話充斥謊言與欺騙、敵意與挑釁,刻意曲解、割裂歷史,大肆兜售台獨分裂謬論,妄圖為其建構台獨論述炮製拼湊依據,為其推動大罷免政治鬥爭謀取政治私利進行文宣造勢。

-

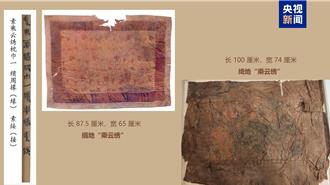

誤認枕巾半世紀!最早絲織品坐墊馬王堆綺地「乘雲繡」新證

大陸央視報導,湖南博物院16日發布馬王堆研究新成果,2000多年前「枕巾」為何新證為「坐墊」?近期,湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心在對馬王堆出土部分絲織品開展進一步深入研究時,將出土於馬王堆一號墓北邊廂的綺地乘雲繡「枕巾」重新定名為「茵席」,也就是「坐墊」,糾正半世紀來對這件文物功能屬性誤解。

-

黃陂盤龍城遺址 列十大考古新發現

2025年4月24日,備受矚目的十大考古新發現評選結果在北京正式公布,「湖北黃陂盤龍城遺址」成功入選。

-

考古揭密》「江口沉銀」挖到蜀王金印!慘被支解疑作這用途

張獻忠(1606年9月18日~1647年1月2日)為明末民變首領之一、「大西」政權皇帝,以濫殺無辜聞名,1646年他攜帶寶藏逃離成都時在四川彭山遭擊敗,導致大量寶藏沉入岷江中,史稱「江口沉銀」。自2016年起,考古隊多次在當地進行發掘,出土包括金契合銀器在內的大量文物,其中甚至包括明代蜀王的金印「蜀王之寶」,可惜的是,金印遭到切割支解,可能被重新鑄造為大西國的金幣。

-

我見我思-從歷史觀點看高齡再就業

百丈懷海禪師年邁時,仍堅持每日親自從事田間勞作,並告誡弟子「一日不作,一日不食」,這個故事反映出古代社會老年人堅持工作的常態。二十世紀著名人類學家瑪格麗特.米德曾指出,在考古發現中,一根癒合的股骨是人類文明的第一個跡象,因為這意味著受傷者在骨骼癒合期間得到了他人的照顧與扶持。這兩個故事揭示了人類社會發展的兩個重要面向:勞動的價值,以及互助照護的文明意涵。

-

唐代壁畫展 跨時空與網紅連結

「盛世壁藏~唐代壁畫文化特展‧三部曲」第三場巡迴展將於4月17日至5月16日在新竹市陽明交通大學藝文中心展出。此次展覽不僅展出多幅國寶級壁畫,還包括具有高人氣的「網紅壁畫」《舞女圖》,畫作因舞者姿態酷似現代年輕人拍照的愛心手勢,引發跨時空共鳴。