搜寻结果

以下是含有倭寇的搜寻结果,共19笔

-

魅力深圳》港片带火深圳 大鹏古城、油画村、水贝珠宝街被影迷攻陷

事隔11年,香港电影2025年终于重返坎城影展,《九龙城寨之围城》不但全球票房大放异彩,再掀香港电影旋风,重燃旧香港及城寨情怀,位在香港的「九龙寨城公园衙门」原比例重现的电影场景也成了旅游打卡景点,这股怀旧风,还一路溯源九龙城寨修建的源头-深圳大鹏所城,衙门就是清代大鹏副将派驻九龙的办公地点。

-

陈冲:搬不走的近邻 就看彼此如何互处

前行政院院长、现任新世代金融基金会董事长陈冲指出,中共常委兼副总理何立峰,七月中旬访日时,对自民党干事长讲了一句看似普通却值玩味的话:中日是搬不走的近邻。搬不走的近邻,可以做正面解释,也可以做负面看待。远亲不如近邻说的是前者,恶邻缠身不散指的是后者,就看彼此如何互处。

-

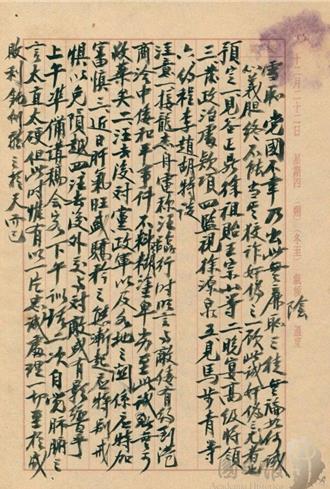

叙述二战期间决策 蒋中正日记曝提前加入英法阵线原因

国史馆今天开放第六批两蒋日记数位檔供外界使用。1939年9月欧战爆发,蒋中正于9月2日日记写道,他必须提前加入英法阵线,使日本不能加入,还说若能戒慎进行则「抗战必胜之形势已定」。1941年12月8日蒋中正日记提到他预定「召集英美俄各大使宣布中国对轴心国宣战之决心」,之后太平洋战争爆发,美国参战,第二次世界大战局势因此扭转。

-

准备抗战 首都南京加强国防建设

一九三二年六月,担任南京国民政府军事委员会委员长的蒋介石,在日记中写道:「倭寇咄咄逼人,战祸终不能免,然必有相当之准备时期,始得应付裕如。」当时,南京国民政府和蒋介石认为,目前日本的国力、军力远超中国,因而中国不能仅凭意气,仓促求战,而应忍辱负重,一面与日本进行外交谈判,争取时间,一面加紧积蓄和发展中国的国力、军力,加强国防建设,「加紧军事准备,这就是一面谈判一面准备抵抗的策略」,最少要等到七年整军计划完成的一九三八年,才与日本开战,最终赶走侵略者,收復失地。

-

金门四季走读「恋夏」登场 240学员知性探访后头聚落

金门县文化局为推广阅读,办理「四季走读-走春、恋夏、赏秋、藏冬」系列活动,今年恋夏场选定烈屿乡后头村办理,10日在地区知名文史工作者陈炳容与陈成基2位讲师带领下,240位学员在寓教于乐的走读环境下,完成一趟知性、感性之旅。

-

倭寇侵扰明朝200年 到了清朝突销声匿迹 背后原因曝

倭寇一直是大明王朝的心腹大患,尤其嘉靖年间,倭寇猖獗至极,沿海多地遭受侵扰,戚家军也因此横空出世,但令人好奇的是,困扰明朝200多年的倭寇之乱,到了清朝竟悄然消失,事实上背后得益于3大关键因素,包括明朝的强力打击、日本严厉的海禁政策,以及清朝透过仓储系统,解决沿海百姓的粮食供应问题。

-

影珠山上 青天白日之辉煌

在湖南省长沙市下辖的长沙县影珠山顶,有一座国军第一九五师阵亡将士公墓纪念碑,虽是重建,但青天白日徽在阳光照耀下夺目闪耀,记录着国军在湘北一带作战的歷史。这座公墓大概建造于1942年。

-

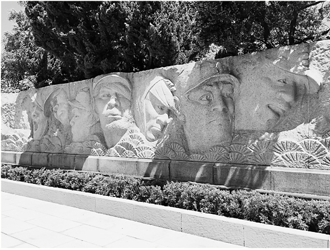

四次长沙会战 激励抗战人心士气

前言:中华民国抗战时期,曾经爆发过四次长沙会战。这四次会战中,第一次和第二次长沙会战对于抗战时期全国军民士气之鼓舞、国际观瞻之维繫,起到了巨大作用。大规模的会战是由无数的战役、战斗所组成的。长沙市的岳麓山上,有一座长沙会战碑,是为纪念1939年第一次长沙会战而立。在长沙农村的春华山,有一座中央阵亡将士公墓,是为了纪念第二次长沙会战中的国军第七十四军阵亡官兵而建。国军第一九五师和国军第九十五师这两支部队在长沙会战中留下的公墓纪念碑,更是很值得被铭记和探讨。这些碑墓背后的故事,不仅仅是硝烟弥漫的沙场和血泪,更多则是歷史曲折与沧桑的艰辛和悲戚。眾多国军部队在长沙附近区域的抗敌歷史及公墓,因为1949年的山河变色而渐渐为人淡忘。所幸民间歷史记忆的延续,让这段史实被呈现出来。面对中国大陆极左年代的高压,拆碑毁坟、挫骨扬灰者有之,但自发为国军烈士守墓者亦比比皆是。时空移转,人们毫不避讳地举起青天白日满地红的国军军旗,为国军阵亡军人迎灵入殓。这或许就是《圣经》中lest we forget的写照。

-

为什么台湾人感念郑成功

前不久去参加粤港澳大湾区的活动。听在地友人讲起《周处除三害》,说有一处不甚懂,为什么主角一直掷筊杯。连掷9下圣杯代表什么意义?为什么他就那样下了除三害的决心?

-

杨渡专栏》为什么台湾人感念郑成功

前不久去参加粤港澳大湾区的活动。听在地友人讲起《周处除三害》,他说有一处不甚懂,为什么主角一直掷筊杯。连掷9下圣杯代表什么意义?为什么他就那样下了除三害的决心?

-

中时社论》1624 文化部谬误的海洋史观

文化部花费8千多万制作一部大型歷史歌仔戏《1624》,找来歌仔戏偶像级明星群演员,也找来擅长现代歌剧的舞台剧导演,但所得到的评价却超出预期的低。尤有甚者,被立委高金素梅批判为到底是用原住民史观、台湾史观还是殖民帝国史观?一个没有主体性史观的歷史剧,要如何说服人呢?更核心的问题是,文化部的台湾史观是一个扭曲歷史事实的政治论述,这样让台湾人如何面对自己的过去?

-

马英九访陆》游八达岭长城 马与学生感动高歌〈长城谣〉

前总统马英九一行,今天(9日)上午在大陆国台办副主任潘贤掌陪同下,前往八达岭长城游览。在长城上,马英九与学生合唱抗日歌曲〈长城谣〉,当唱到「长城外面是故乡」,马英九情绪有些激动,眼眶红红的,还拿出手帕擦了擦鼻子。

-

史话》以碑说话:在浙江,国共谁才是抗战主力?(徐全)

在中国浙江,对日抗战的主要力量到底是谁?本文就以纪念碑和公墓来说话,告诉读者国军在这个中国最富庶省分曾经付出的代价和牺牲。纵使他们的纪念碑都被推到,纵使他们都被挫骨扬灰,但歷史就是歷史,没有人能够改写,也没有人能够让子孙后代遗忘。

-

史话》西北抗战劲旅 碑墓沧桑(徐全)

从清朝末年开始到中华民国成立,陕军(陕西陆军)是国军中的一个非常特别的派系。这个派系的国军部队在早期甚少参与国民政府内部的政争,反而是一直在西北地区进行地方权力争夺战。让陕军这个派系一举成名的自然是发生在1936年12月的陕变(西安事变),其领袖杨虎城连同东北军首领张学良扣押蒋委员长。在抗战中,陕军和其他派系的国军一样,尽力履行保家卫国的使命,奋勇向前。他们留存在今日的公墓或是纪念碑,是他们抗敌牺牲的证据,也是彰显他们国军属性的最好丰碑。

-

史话》大陆网民纪念国军先辈之歌(徐全)

中华民国对日抗战时期,曾经爆发过4次长沙会战。这4次会战中,第一次和第二次长沙会战对于抗战时期全国军民士气之鼓舞、国际观瞻之维繫,起到了巨大作用。大规模的会战是由无数的战役、战斗所组成的。眾多国军部队在长沙附近区域的抗敌歷史及公墓,因为后来山河变色的原因而渐渐为人淡忘。所幸民间歷史记忆的延续,让这段史实被呈现出来。国军第一九五师和国军第九十五师这两支部队在长沙会战中留下的公墓纪念碑,就很值得被铭记和探讨。

-

史话》残碑之哀 国军将领命运各不同(徐全)

西北军背景的国军第三十军,成军之后歷经剿共、抗日、国共战争。特别是在对日抗战时期,为战争的胜利踏遍东西南北,鏖战四方,几乎经歷了抗战时期中原地区的所有重大会战。在苍茫神州,曾经有他们的阵亡将士公墓、曾经有他们的纪念碑,如今却只是残石遗块,在风雨沥沥中追怀当年的峥嵘瞬间。但歷史就是歷史,国军的光耀和荣誉不容否定、不容歪曲、不容抹黑。透过一座座纪念碑、一篇篇碑文,我们看到的不仅是国军先辈的勇气和付出,更看到在那个「有我则无国」的大时代,在青天白日满地红旗帜的引领下,一代人的国军官兵、黄埔健儿所具有的恢弘、浪漫、沉着、坚毅与沧桑。他们是歷史的见证者,更是创造者。

-

大员小酒馆的大歷史

399年前,也就是公元1624年,荷兰人被明朝军队围城,不得已毁弃澎湖的城堡,搬到大员,也就是今天的台南。刚开始要建热兰遮城,从澎湖搬来的石头不够用,于是开船去汉人的居住地魍港一带买砖块。

-

时论广场》大员小酒馆的大歷史(杨渡)

399年前,也就是公元1624年,荷兰人被明朝军队围城,不得已毁弃澎湖的城堡,搬到大员,也就是今天的台南。刚开始要建热兰遮城,从澎湖搬来的石头不够用,于是开船去汉人的居住地魍港一带买砖块。

-

史话》英雄冢打破国军消极抗战之说(徐全)

在国军歷史沿革中,有两个光荣的第五军。第二个第五军参加了赫赫有名的桂南会战之崑崙关大捷。而第一个第五军,参加第一次淞沪对日作战,建制则存续时间较短,为中央军体系。它的存在,是专为1932年1月28日的淞沪事变而编成。这支第五军部队,是国民革命军中的精锐,包括担负首都南京警卫任务的国军第八十七师、第八十八师两部,更包括中央陆军军官学校官兵组成的中央军校教导总队。1932年一二八淞沪事变结束后,第五军番号在1932年6月撤销。他们的歷史已经过去,但有形和无形的纪念碑,仍在诉说着国军和黄埔健儿为国家所做的贡献。这一切,不能被抹灭。