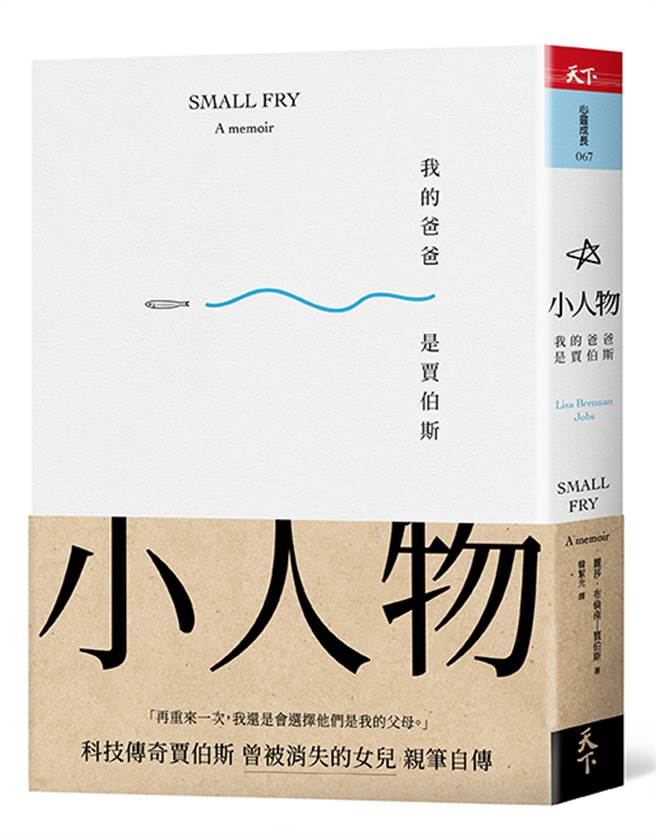

科技传奇贾伯斯在许多人眼里是个大人物,他的4名子女里面,大女儿丽莎布伦南曾被他坚决否认亲子关系,但在他逝世前才终于后悔,甚至反覆说「欠她一回」。

丽莎布伦南知道自己在父亲心中曾是迈向成功的污点,但她却将父亲视为目标,加速她成长;她在《小人物》一书里写出,不被父亲认可的30余年里,如何面对成长遇到的彷徨、挣扎和衝撞,以及追寻自我归属和理想中的亲情,这些种种都是属于她自己的一部分,后来也得到父亲最重要的话,「我会是妳一生认识最重要的人」。

【精彩书摘】

小鬼头,准备走了吗

妈妈录取了旧金山的加州艺术学院,每周三晚上有课。我爸表示星期三晚上可以照顾我。这会是我第一次与他单独相处。我们会在他占地七英亩、外观白得发亮的豪宅过夜。

第一个星期三,我坐在教室里,因为不敢相信而兴奋到浑身发抖。四年级的新任班导是基兹曼太太,每次她气我们不守秩序,就会不停转动紧贴在手指上的金戒指。那天放学钟声一响,我第一个衝出教室,四处张望,搜寻他们要我留意的白色本田喜美──爸爸的秘书芭芭拉会来接我。

芭芭拉开车载我前往我爸的办公室,握住变速排檔的手,指甲油是红色的。我喜欢待在她身旁,我后来才发现,在我成长的那几年,我所知道替我爸做事的人身上,都有一种特质。他们友善温柔,看起来情感丰富并且谦虚稳重──我想他一定也欣赏这些特质,虽然他自己并不尽然是这样的人。芭芭拉有一种女总管的气质,沉稳而成熟,虽然她肯定没比妈妈大几岁。

我坐在一个大房间中央铺了地毯的地上。芭芭拉替我拿来白纸和各色各样的原子笔。从我坐的地方,看得到对面我爸的办公室,大小与周围办公室相同,门开着。我听得见他在讲电话。不时有人走进他的办公室与他交谈,然后停下来和我打招呼,问我还习惯吗,看看我的画。我看不见办公桌后方的他,但我能听到他的声音,他偶尔会走出办公室,笑着对我挥挥手,这时我都以为我们可能要走了,结果他又回到了办公室。他跟别人说话速度很快,嗓门又大。他的办公室渐渐与同一面墙边其他数间办公室一起发出亮光,外头天色愈暗,里面愈亮。

「小鬼头,准备走了吗?」

伍塞德镇距离帕罗奥图二十分钟车程,是一个周围有森林、居民会养马的地方。他家是建在七英亩土地上的一座豪宅。七英亩这几个字,感觉广阔又雄伟,比我知道的任何事物都要雄伟。

我们把敞篷车顶放下来,前出风口猛烈吹出暖气。我心里想着:我在这里,跟我爸爸一起,在我们的起点。我是丽莎,我有爸爸,我们将行于阴暗山丘的轮廓之间,驶在瀰漫乾草香味的强风之中。我对自己述说我自己的故事。我不知道故事将如何发展,但我知道会有值得述说的情节,说不定是很了不起的情节。

我怕得不敢说话。车内除了仪表板的灯光,几乎伸手不见五指,仪表板上颤动的指针和圆形的表盘,比我见过其他车中的配备都来得精细。指针移动精准,表盘发出更白的光。他开车感觉起来既稳重又轻盈:车牢牢贴于路面,但加速很快,没有阻力。

我们走沙丘路接二八○号公路,随后开进了幽暗的山区,周围只有青草气味,远方红杉树林构成参差不齐的棱线,与明亮的夜空交会。爸爸没说话,也没看我。要不断找话题聊天实在很难。我想一下子与他变得亲近──想体会想像中其他孩子对父亲会有的感受。我等了好久,但现在总算实现,我却觉得为时已晚。

待在他忙碌的沉默一旁,我感觉到一种新的分解方式。我开始慢慢消失。我可以精密对焦,注意到关于他的种种细节,却难以替自己的存在定位。

我看着他放在方向盘上的手。他有灵敏的手指,指关节后的第一节手指上长了笔直的黑色汗毛。他的大拇指指甲很宽。跟我一样会咬指甲和指缘两侧的皮。他的下颚一下咬紧一下放松,在脸颊形成涟漪状的细纹,就像池塘水面下有鱼游动。

我乾吞空气,担心一开口就声音粗哑,也担心他非常有可能不回答。我胸口填满了可以说的话,以防他问我问题:我在学校没跟着读《效忠宣誓》,因为我说自己是佛教徒;基兹曼太太习惯转动她的戒指;六岁时,妈妈让我在波托拉谷的陡坡上操控方向盘;我猜中瓶子里的雪花片数量;我学杂志上的女生练习跳跃的姿势;更小的时候,当妈妈在银行排队办事,或在艺术博物馆看画时,我都怎么杀时间,我会在硬地板上倒立,丝毫不费力,一个动作就能把双腿踢直。眼前这一刻太易碎,我不想为了这些故事将它打破。

「你今天好吗?」我终于开口问,我的手指头发抖,胃里一股噁心感悄悄窜向喉咙。(我们晚餐会吃什么?他平常都吃什么?)

「还可以,谢啦。」他说。这句话并没有让他转头看我。他重新陷入沉默,接下来的车程都没看我一眼。

这样不够。这样不够!

有一辆车朝我们驶来,往下山方向移动。爸爸拨了一下方向盘旁的控制杆,发出悦耳的喀一声,车头灯减暗下来。与来车交会后,他又拨了一下控制杆,这次让森林恢復了亮光。我以前没注意过有谁会为了对向车把车头灯调暗,顿时对他涌现好感,满脑子想着他真细心。(隔天我跟妈妈说这件事,她说大家都会把灯光调暗以免影响来车。)

我们转上山屋路,接着开上另一条路,路旁有两排破裂倾斜的白色石柱,在夜色下发出银白光泽。

进到屋内,我在昏暗的灯光下看到那道雄伟的楼梯,迴旋扶手向上延伸消失在高处尽头,一辆摩托车靠在宽阔门廊的墙边,黑皮革和明亮的镀铬车身,双瓣流线造型,活似一只大黄蜂。「那是你的吗?」我问。摩托车暗示了他拥有的另一种人生。

「对。」他说,「但我已经没在骑了。等一下要不要泡热水澡?」

我们穿过一扇不同的门,经过一条走廊和另一整排空房间,来到一道阶梯漆成白色的楼梯,好几个地方的白漆已经磨掉了。

「我们要摸黑前进了。」他说。上了楼梯以后没有办法关灯,他在楼下先关掉了开关,我们陷入一片黑暗。楼梯吱嘎作响,我扶着墙壁,一边摸索一边往上走。「咘!」我爸大叫,然后学鬼一样发出:「呜──呜呜──!」

爬上楼梯后,那里是一整层住家。闻起来和房子其他空间一样──旧地毯和霉味,木头和油漆味。我跟着他走上几级阶梯,顺着一条小走廊来到一个空荡的大房间,他的房间。地板上有一张床垫,跟一臺摆在铁架上的大电视。

「这里是你的床。」他打开隔壁的一间房,对我说。在这个洞穴般幽深、回音缭绕的大房子里,居然有一处简单的小公寓,给我一种在野外露营的感觉。

他留下我自己换衣服。我走出房间时,他光着脚,换上了短裤和棉上衣在等我。他递给我一条黑色大毛巾,比其他毛巾都来得大也比较蓬松。他拥有的东西都很大:大门、壁炉、冰箱、叉子和电视。

走下通往游泳池的山坡,橡树尖硬卷曲的枯叶扎进我的脚底。风吹得四周大树沙沙作响。池畔有一个热水池。月光下,我看到浴池很乾净,但游泳池积满枯叶。

我爸脱掉上衣,滑进热水浴池。「呼啊──。」他闭上眼睛发出讚嘆。

我爬进去也发出同样的声音:「呼啊──。」我坐在他对面的板凳上,头往后仰:头顶整片广阔的夜空布满繁星,那些星星扯着我的心。我感觉到冷风吹拂脸庞,听见蟋蟀鸣唱,树木摩擦的声音。那种感觉,就好像坐在敞篷车里开暖气──冷空气,热水,同时感受两个温度。

我们默默坐着,池水表面冒着泡泡和雾气。我把头浸入水里,一度想来个倒立,但是又想到出水口的水流、水泥板凳,还有撞到他腿的机率,还是打消念头。

「好啦,小鬼头,」他说,「要起来了吗?」

「好。」我说。我的手指已经发皱。他用大毛巾裹住我们,再沿刺刺的地面走回去。我既感觉到在他身边,又觉得孤独一人。在停放汽车的那段沥青路上,他伸手指向角落的二楼。「我们应该盖一座溜滑梯,从卧房溜向游泳池。你觉得呢?」

「对,我也觉得,很有需要。」我说。我不知道他是不是单纯开玩笑,我很希望是认真的。

他的房子有些地方荒废,有些地方受到照顾,关注和忽视是怎么分配安排的,我并不了解。厕所洗手槽里有铁锈色圈印,偏远房间的角落会滴水,屋外花园里的覆盆子却细心地搭了棚架。他任由整个地方空空荡荡,好像他并不是房屋的所有人,只是访客或擅自住进空屋的人。我问他屋里有几间房间时,他说不知道,绝大部分他都没踏进去过。

后来我到处探索。空房、套房和生锈的房门,推开后通往更多灰尘覆盖的空房间,更多贴砖的洗脸盆和淋浴间。他住在这里的整段期间,我应该没走完每一个房间──有如某种魔法,始终有空间尚未探勘,始终有疆界等待跨越。

(本文摘自丽莎‧布伦南─贾伯斯《小人物:我的爸爸是贾伯斯》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。