户籍:民不迁,农不移,要啥身分证

为什么古代诞生了符牌、传信这种类似于身分证的证件,却没有孕育出身分证制度呢?这个问题可以在古代户籍制度的发展歷程中找到答案。

早在春秋时期,晋国「损其户数」,楚国「乃大户」,秦国「为户籍」,这一系列户籍制度都是为了预防人口流失而设立;而为了让社会达到「民不迁,农不移,工贾不变」的超稳定状态,各国又将户籍制度与土地、赋税制度相结合,费尽心力地将人口捆绑在自己的国境之内。楚国的户籍册详细记录了居住者的居住地与身分,宋国的户籍册配有相应的地图,秦国更是将人口打造成「纳税人」的同时,达到「国境之内,丈夫女子皆有名于上,生者着,死者削」的精细程序。

可以看出,在古代君主眼中,人口只是活动的「财产」,统治者并不希望这一「财产」具有较强的流动性,而希望其和土地一样便于计算、管理和利用。这种视角下,户籍制度只是朝廷管控人口的工具,与公民权利毫无关系。秦朝自商鞅变法后,户籍制度愈加严格,每个人的户籍资讯中,甚至附有画师所画的「照身贴」。人口迁移时不办理「更籍」手续即为「阑亡」,而「捕阑亡者」有赏——这之间的故事与大航海时代美洲赏金猎人与逃亡奴隶之间的关系颇有几分相似。

当然,囿于技术所限,看似严密的户籍制度之下常有漏网之鱼,比如主持变法的商鞅,遭受通缉之后便成功逃到魏国;秦朝建立后,亡命于江湖之人更不计其数,不然张良刺杀秦始皇未遂后,又怎能成为「汉三杰」之一呢?

当人口成为「财产」,三六九等的划分自然不可避免。秦国的户籍政策已有「宗室籍」、「爵籍」等高阶户籍,以区别于民籍;西汉《户律》在将民籍整编为「编户齐民」的基础上,进一步按资产划分成「小家」、「大家」、「高赀富人」等,人口本身的「财产」属性进一步得到强化。

自秦、汉至隋、唐,中国歷代的户籍政策勾连着人口、土地与赋税,自然不可能出现公民权的「温床」。唐朝之后,随着「两税法」的实施,税收渐渐从以人口为核心转为以资产为核心,朝廷对人口的管控才渐渐放松。其后经过明朝的「一条鞭法」、清朝的「摊丁入亩」层层推进,户籍政策与赋税制度渐行渐远,人口的流动由此摆脱土地的束缚。只有当户籍政策不再成为朝廷管控人口的工具时,做为公民权标志的身分证制度才有可能逐渐孕育出来。古代只有符牌与传信,却没有孕育出身分证制度,其原因也在于此。

*

按照明、清两朝的发展趋势,身分证制度很可能在人口与土地、赋税脱鉤的前提下逐渐发展出来。只可惜这一歷史进程终于碰撞上「欧风美雨」,清末真正意义上的户籍法,最终还是在「失土地、失人民」这种「国之大患」的背景下突然建立的。

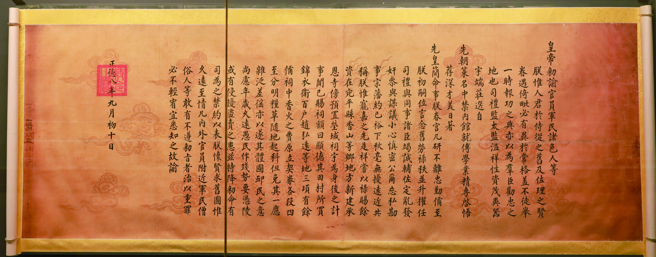

宣统元年(一九○九年),清朝颁布了《大清国籍条例》;后又以「宪政之进行无不以户籍为根据」为由,「参考东西各国之良规」制定了《户籍法》。当时的中国已沦为半殖民地,洋人的地位高于华人,一些中国商人为了免受官府勒索欺压,纷纷加入外籍以寻求庇护。这部《户籍法》的背后,满载着一个没落王朝的血与泪。

清朝旋即灭亡,这部《户籍法》未来得及实施,但它在中国法制史上的地位不容忽视:在此之前,歷朝的户籍制度都只是朝廷管控人口的工具;在此之后,户籍制度渐渐成为公民权的象徵,终于在民国时期孕育出真正意义上的身分证制度。当然,民国歷史几乎就是一部战争史,其户籍制度与身分证制度不免被打上明显的战时烙印,日本侵华期间所扶植的日偽政权甚至确立了「分民、匪为两线」的身分证制度,一系列如良民证、归乡证、通行证的「类身分证」涌现,成为另一个故事。

任何制度的建立都非朝夕之功。身分证虽然轻巧,它却承载着中国几千年的户籍发展史,以及东西文化碰撞时那一段斑驳破碎的歷史。

延伸阅读

户籍制度是社会发展的必然产物,但世界各地对户籍制度的态度却大相径庭。利用身分证管理人口迁徙等行为的做法在一些地区并不被接受,在另一些地区却被视为法律中应有之义,背后所体现的是不同国家、不同民族在漫长的文明演进中,所形成的不同价值判断标准。在古代,并非所有文明都孕育出健全的户籍制度;在当下,也并非所有国家都有身分证——世界因不同而缤纷,法律制度也因不同而为未来保留了更多可能性。

(本文摘自《罪与罚,谁说了算?》/时报出版)

【内容简介】

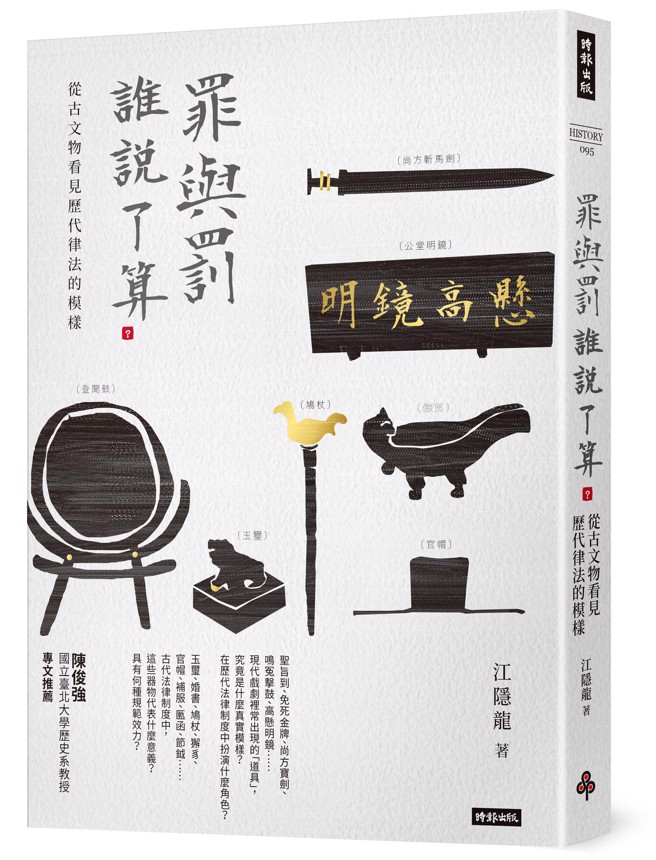

圣旨到、免死金牌、尚方宝剑、鸣冤击鼓、高悬明镜……

现代戏剧里常出现的「道具」,究竟是什么真实模样?在歷代法律制度中扮演什么角色?

玉玺、婚书、鸠杖、獬豸、官帽、补服、匦函、节钺……

古代法律制度中,这些器物代表什么意义?具有何种规范效力?

严肃的法条、冷峻的判决及漫长的法制史似乎都缺乏一种人间烟火的气息。幸好,千百年岁月积淀中,留下了无数珍贵的法律器物,从它们身上,我们能感受到法律的刚性与威严,亦能体会到法律的温暖与博爱。

搜罗中国歷史上极具代表性的二十件法律器物,用生动的文字及精美的古文物图像打造一座「律法博物馆」,以四大特展「帝王的权杖」、「庙堂的符号」、「律法的线条」、「狱谳的规矩」形式,分别介绍诸如圣旨、丹书铁券、节钺、尚方剑、铜匦、登闻鼓、婚书等律法文物,深入浅出地讲述歷朝法律史的变迁,让我们得以尽识法律存在于世间的意义。

【作者简介】江隐龙

「写作型」法律人

《法制日报》、《法治周末》、《检察日报》法律专栏特约作者

《文匯报》、《解放日报‧上海观察》文化专栏特约作者

《澎湃新闻‧私家歷史》歷史专栏作者

头条号「切割地球」点击量破一亿,最高单篇问答点击量近一千万,「十万+」文章、问答百余篇,被评为「年度文化号」,入选「千人万元计画」及「青云计画」

「法律型」创作者

先后任案件承办人、刑事司法人工智慧辅助系统研究者、商事地方性法规立法参与者

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。