在敦仔居住的通事宅地,其大厅悬挂着一块「率类知方」匾额。其中「率类」二字,隐约透露出敦仔在乾隆中叶率生番归化的事蹟。

这段歷史要从发生在乾隆三十一年(一七六六年)的鲎壳庄事件说起。当时生番「攸武乃社」活动于苗栗地区中央山地一带,而位于鲎壳庄(今苗栗县西湖乡二湖)的汉人不断翻越三湖土牛番界,侵垦界外的番地。一直以来,这些埔地都是今日泰雅族的攸武乃社猎场,番社对于传统生活空间的领域观念极强,因此对汉人的入侵,毫无妥协的空间,只能诉诸武力驱赶。于是,番汉双方纷争不断,已经对敌多次,各有死伤。

五月那日清晨,鲎壳庄村人因为寻找逃失的牛只,冒险越过了番界。攸武乃社的生番们趁着汉庄人丁空虚之际,袭击汉人村落。烈火焚烧了七间茅屋,汉人首级被割去五、六十名。

清廷对于帝国臣民在界内被戕杀,觉得顏面尽失,愤怒的火烧向地方官员。官员承受着「限期惩凶」的沉重压力,但绿营兵的行动却因为界外山林茂密而严重受阻,进展有限。相反的,攸武乃社握有熟知地形的优势,显得有恃无恐。官员们深知,如果贸然出兵,也仅是增添官兵的伤亡人数而已。

既然不能力敌,就只能智取。生番社们虽然不喜汉人深入地界开垦,但对于界内的布匹、铁器与盐等制品却深感兴趣,透过与这些汉人或熟番的走私者进行山产物资的交易,是番社取得界内物资的管道之一。因此,官员们要求熟番武葛以交易之名,企图引诱攸武乃社土目离开部落,来到边界,方便清军的突袭与擒获。攸武乃社土目西狗在攻击汉庄后,已深知官方不会善罢干休,对此时熟番提起的交易需求顿时充满了疑虑,深恐落入圈套,于是小心翼翼地拒绝武葛的提议。

既然无法生擒,那就只能利用生番社之间的矛盾来突破地形限制。清兵打算借道邻近攸武乃社的屋鏊四社、狮子九社的生番地界,绕到番社背后进行奇袭。问题在于如何招抚屋鏊等社,这便是淡水同知张所受要面对的首要难题。

首先,前往招抚的人选就让这位清廷官员相当苦恼,突然间他灵光乍现,脑海中浮现一个长耳的脸孔。被张所受相中的人选,便是与官方友好,而且又是屋鏊社番亲的「敦仔」。敦仔与粤人饶广育、刘吉藏(应该是在山区与生番交易的社丁)领着丰厚的赏赐,开始进行招抚工作。他们一如往常的翻越番界,循着岸里社以往与屋鏊社交易的山路来到部落。他们拿出琳琅满目的赏赐品,代表清廷寻求协力的诚意。对生番社来说,汉人喜爱的珍稀珠宝不是他们感兴趣的东西,他们渴求的是生活必需品,包括盐、糖、酒、布匹及铁器等,尤其是红色布匹与火石子。前者是布料染色的重要来源,后者则是因为官方禁止而不易从合法管道取得。

几杯迎宾酒下肚后,敦仔对土目动之以情、诱之以利。最终,屋鏊生番社不仅愿意协助追捕凶番,更同意归化朝廷。屋鏊社同意归顺,自然不是慕义来归,更何况归顺朝廷后,每年还需要缴纳作为臣服清廷象徵的一批鹿皮。每年合法的交易与清廷的赏赐,才是屋鏊社土目甘愿王化的原因。那么,为归化代价而需要缴交的「社饷」,自然成为招抚者敦仔的责任。赔本的生意,即便是与官方颇有交情的敦仔也无力承受。因此,他便要求官府同意让岸里社招垦土牛番界边的埔地(今臺中市石冈区土牛里),将所收租谷代纳社饷。当然,埔地的收益绝对远高于鹿皮饷微薄的税额。

最终,在屋鏊社与岸里社的协助下,清廷顺利惩戒了攸武乃社。因此,淡水同知张所受赠送了「率类知方」匾额与一幅潘敦肖像画,作为招抚生番有功的「勋章」。

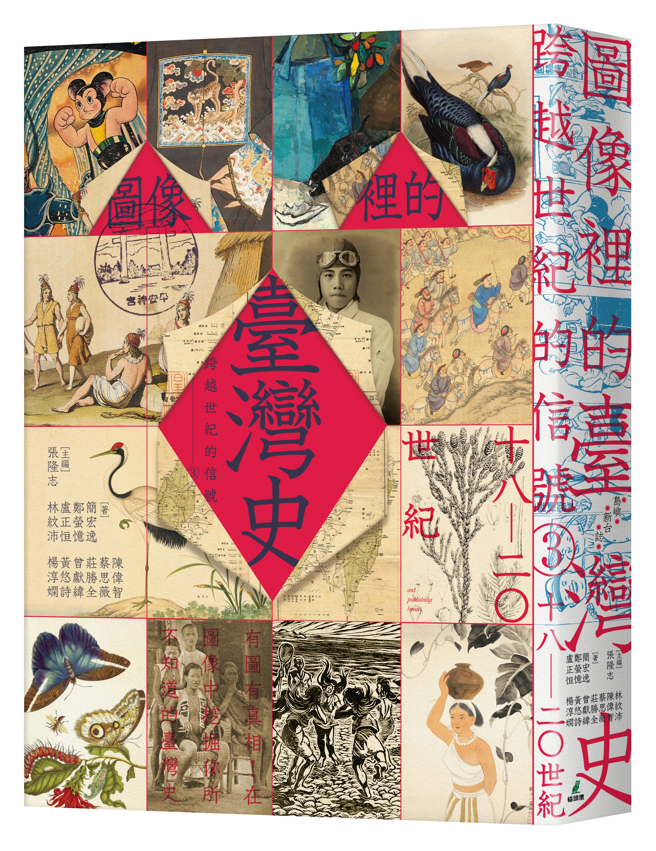

(本文摘自《跨越世纪的信号3:图像里的臺湾史(18-20世纪)》/ 猫头鹰出版社)

【内容简介】

◇在看得见的图像背后挖出难以看见的歷史

图像是歷史的最佳见证,不只带我们看图说故事,更捕捉了文字无法描绘的细节与印记。

你知道吗?日治时代臺南青年叶盛吉到京阪神毕业旅行,在见证了帝国的先进与繁华后,不由得心生向往之情。请看本书作者如何在一张张用心搜集的旅行纪念戳章背后,看见叶盛吉的人生终局。那些与战后返臺的失望之情形成强烈对比,更让他最终成为政治犯遭枪决的,究竟是什么?

你曾看过吗? 1960年代的盗版漫画《太空飞鼠大战牛角金刚》,那引人发噱的外型,不仅见证臺湾曾经是漫画盗版王国的时代缩影、臺日漫画发展史、臺湾书籍审查制度,甚至同时也反映了当时美日对臺湾文化的双重影响!

你想过吗?歷史上许多来到臺湾的过客都曾为我们留下丰富的生态纪录。不过,清代没看过蓝腹鷴的斯文豪和日治没亲眼见过臺湾杉的早田文藏,究竟到底是如何用科学绘图在国际发表臺湾新物种调查报告呢?而早田文藏的物种发表又为何能拿来证明日本帝国的实力?

你看过吗?张义雄先生的画作《兰屿纪念》中有一尾黑色大鱼,外型与兰屿文化中知名的飞鱼有极大落差。在追踪这尾大鱼身世的过程,也同时是在追踪兰屿如何进入「歷史」的过程。曾被当作原始乐园、住着「无衣可穿的雅美同胞」的兰屿,如何在杂揉真实与想像的画家笔画之下展露出更为真实样貌?

本书以「传教士的素描、祖先画像、献给皇帝的山水画、博物画(科学绘图)、纪念戳章、人类学摄影、漫画、美术作品」等图像史料重说18-20世纪的臺湾歷史。10位新生代史家透过图像细部的考证、图像来源的追踪、图像内容的比对,挖掘各种图上没说的事。透过这些精采故事,读者将能穿越时空,重回歷史场景,探索不一样的臺湾史。

书末也将介绍图像史料来源,并分析如何运用这些史料撰写歷史。我们期待与读者一起透过这些多样的图像史料,解读图里图外说不完的臺湾故事。

【作者简介】

张隆志

本书主编。现任国立臺湾歷史博物馆馆长。美国哈佛大学歷史与东亚语文研究所博士。曾任中央研究院臺湾史研究所副所长,清华大学人文社会学院学士班主任,并担任英国牛津大学臺湾汉学讲座,以及德国柏林自由大学臺湾研究讲座。研究领域为臺湾社会文化史、族群关系史,比较殖民史,史学史及公眾歷史学。已出版专书《族群关系与乡村台湾》,主编《岛史的求索:台湾史论丛史学篇》,合编《曹永和院士访问记录》等书。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》《跨越世纪的信号:书信里的台湾史(17-20世纪)》

简宏逸

一只被饲养的家猫,不抓老鼠不吃鱼,最近开始扮演国立成功大学歷史学系助理教授,在讲台上喵喵叫。曾经研究过传教士汉学、地名与周边社会、古代人名称谓、知识传播路径,学术杂食性动物是也。最近正以猫的角度研究在伦敦假扮福尔摩沙人的大骗子、阿姆斯特丹运河旁的文抄公,还有近代初期欧洲臺湾研究的系谱。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》

郑萤忆

一个热爱乡土的云林县北港人,目前任职于东吴大学歷史系。学术专长为清代臺湾族群史、歷史人类学、臺湾民间信仰,曾发表关于清代熟番身分与番界边区相关的数篇论文。长期关注臺湾平埔族群身分认同、番界边区多族群互动的歷史。相较于在图书馆读檔案,更热爱从田野现场思考臺湾多重歷史迭加的过程。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》《跨越世纪的信号:书信里的台湾史(17-20世纪)》

卢正恒

国立阳明交通大学人文社会学系助理教授。土生土长新竹人,从幼稚园起求学、当兵、工作几乎都在新竹度过。喜欢海、关心海、研究海,希望能作为一位会说故事的歷史研究工作者。目前研究领域为海洋史、清史、帝国史、臺湾史。

林纹沛

国立臺湾大学外国语文学系学士、歷史学系硕士。着有《行旅致知:李仙得、达飞声等西方人建构的臺湾知识(1860–1905)》。现为专职译者,喜欢翻译时的灵光乍现,译有《论友谊》、《从彼山到此山》、《家园何处是》、《强邻在侧》、《版权谁有?翻印必究?》等书。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》

陈伟智

中央研究院臺湾史研究所助研究员。国立臺湾大学歷史学系博士,专攻臺湾近代史、歷史与社会理论、歷史人类学以及人类学史,着有《伊能嘉矩:臺湾歷史民族志的展开》等。

蔡思薇

政治大学臺湾史研究所博士,现为暨南国际大学歷史学系助理教授。喜欢不那么方正的歷史,无意识地在各种跨领域中游荡。研究领域为自然史、科学史、景观与环境论述,着有《风景的想像力:板桥林本源园邸的园林》(合着),译有《椰子的叶荫》等相关领域论文及散文。

庄胜全

国立政治大学臺湾史研究所博士,现为中央研究院臺湾史研究所助研究员,研究领域为臺湾社会文化史、臺湾近代政治史与日治时期报刊媒体史。主要以作为新型态出版模式与传播媒介的近代报刊,观察现代性、殖民主义与民族主义在殖民地臺湾所呈现复杂的互动关系。着有《万文遥寄海一方:淸帝国对臺湾的书写与认识》、《跨越世纪的信号:书信里的臺湾史(17-20世纪)》(合着)与《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》(合着)等着作。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》《跨越世纪的信号:书信里的台湾史(17-20世纪)》

曾献纬

南投鹿谷人,国立臺湾大学歷史学研究所博士,现东吴大学歷史学系助理教授。主要研究领域为臺湾经济史。着有《战后臺湾农业科学化的推手:以农业推广体系为中心(1945-1965)》。目前研究兴趣是臺湾农业的过去与现在。

相关着作:《跨越世纪的信号2:日记里的臺湾史(17-20世纪)》《跨越世纪的信号:书信里的台湾史(17-20世纪)》

黄悠诗

毕业于美国纽约大学檔案与大眾史学硕士学程,目前就职于国立臺湾歷史博物馆漫博组,主要协助办理国家漫画博物馆筹备相关业务。期待可以用歷史及歷史学改变世界。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。