经常看古装剧就会发现,对于一些犯下重大罪刑的犯人,判官在审判完后,都会说一句「押入大牢,秋后问斩」,但为何一定要等到秋天以后,而不是在当下立刻行刑呢?事实上,一切都出自于古人对大自然的敬畏之心,认为做任何事情都不能违背天意,否则可能招致灾厄,此外还隐含了当朝政府的小私心,希望能让暂时不用忙于耕种的农民观看,以达到杀鸡儆猴的作用。

根据陆媒报导,古代有关秋冬行刑的记载,最早见于春秋时期的《左传》,到了西汉中期,儒学大师董仲舒继承儒家「天人合一」的思想,总结出「天人感应」的学说,认为「天有四时,王有四政,庆、赏、刑、罚与春、夏、秋、冬以类相应。」且天意是「先德而后刑」,所以应当「春夏行赏,秋冬行刑」,如果违背天意,恐怕招致灾祸,受到上天的惩罚,从此「秋冬行刑」逐渐被载入律令中,进而制度化。

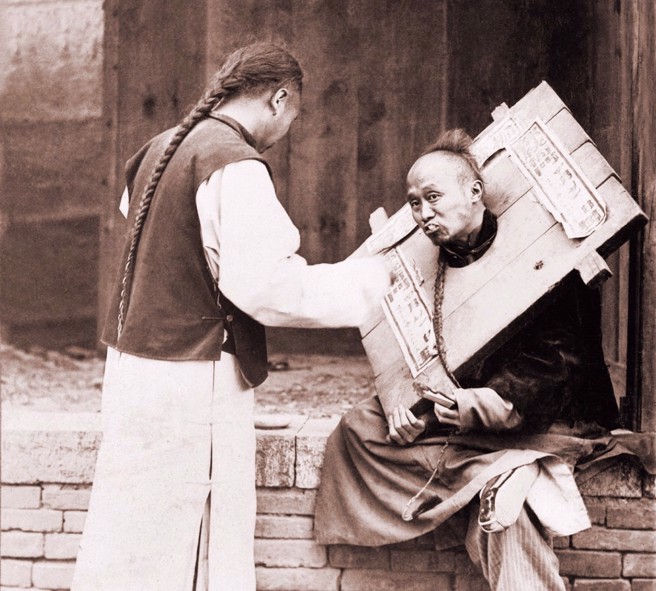

除了谋反、谋大逆等罪犯需要即时处死,其他的死囚都会等到秋季霜降到冬季冬至间执行,而「秋后问斩」一词应起源于唐朝,不过歷代问斩的时间却不一定都在秋后。

隋唐以后,重要的案件通常需要中央复审查核,死罪更是要多次复奏后,由皇帝钦笔勾决;到了明清时代,引入了2个制度,首先是在每年霜降后10天,三法司(刑部、都察院、大理寺)和三品以上高官共同会审京畿附近的死囚,称作「朝审」。

而每年8月中旬复审各省的死刑案件则为「秋审」,经过朝审和秋审后,会将死刑案件分为情实、缓决、可矜、留养承祖4类,除了情实类会交由皇帝勾决后执行死刑,其他3类都可以免除死刑,并且从这时才开始固定于秋后问斩。

报导指出,古代选择在秋冬行刑,主要是为了警示大眾,因为农民在这2个季节较为空閒,方便地方官动员观看处决;此外,也与古人的自然神权观念有很大的关系,人的行为包含政治活动都要顺应天时,否则就会受到天神惩罚。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。