提到近年吸引文青朝圣的几间书店,名单中一定有浮光。三年前,浮光书店在台北赤峰街一带开业,翻修日式老房子的二楼,打造出有书、有咖啡的理想空间,没多久就成为热门打卡点。不过对店主陈正菁而言,浮光最大的遗憾就是位于二楼,「我一直梦想在城市里开书店,最好要在一楼,才能看到人进出,贴近人的生活,还要有大片的玻璃窗,让人一眼就知道这是书店,里面有卖书。」

走进书店 感觉像回家

浮光二店「春秋书店」就在这样的理想下,在疫情衝击的2020年下半年展开,但陈正菁的规划不只卖书卖咖啡而已,一栋四层楼的书店,到她手中,每一层楼都有独特的个性,犹如春夏秋冬不同季节,「我希望书店不只可以阅读,还可以是剧场,可以办音乐会,可以约会,也可以工作。书店是能让很多文化事件自然发生的场所,有更多的文化功能。」

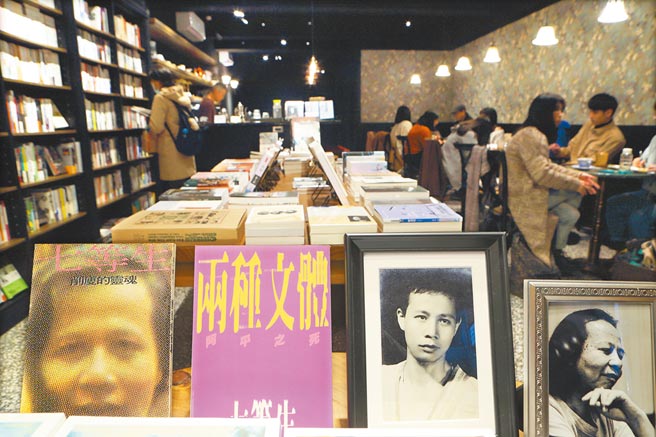

一踏进门,脚下是台湾传统的磨石子地板,暗绿色、黑色的书柜、吧台和深色大理石桌面,打上舒适的黄光,低调的美感,但最华丽缤纷的还是深色装潢衬托出的各色书封、书背。天气好的时候,自然光从玻璃窗透进来,不时有来逛南西商圈的民眾经过,嚷嚷着:「这里有书店耶!」

陈正菁第一次想开书店时是20岁,「书从小就带给我安全感。我看到书店、进入一家书店,感觉就像是回家。」但真正决定开一家书店,却是当过杂志编辑、出国留学、书店门市店员和在大学教书之后,人生迈入中年,她的父亲过世,留下一笔遗产,有一笔她自己能全权运用的资金,才真正实现了开书店的愿望。

陈正菁表示,「开书店是做生意。很多人喜欢逛书店,但很少人会真的想开书店。因为开书店是生意,是一种商业行为,很困难,要有资本,还要懂得怎么去完成这些事。对我来说是一场新的实验。」

区隔浮光 春秋重文学

如果开浮光是初试水温,春秋就是一场陈正菁命中注定的华丽冒险。春秋所在的位置,在2019年还是胡思二手书店的南西店,当时风光开业的胡思南西店,半年左右就在疫情衝击下歇业,「其实在胡思之前,我就曾经看过这个地点,但因为整栋租金较贵,当时没有租下。胡思离开后,房东又来问我,我有没有兴趣接手?对我来说,春秋落脚这里是命运。」

有了浮光和春秋两间店,陈正菁可以进的书种更多,选书更多元,相较浮光,春秋更着重文学书,让读者能分散,发展不同的客群。不过在疫情衝击下开业,陈正菁坦言,有一段时间生意的确很辛苦,「能撑得过去,其实是靠咖啡。我对咖啡也很在意,像浮光是手冲咖啡,春秋是义式咖啡,希望有不同的感受,除了是书店,也能端出不输咖啡店的好咖啡。」

在陈正菁心目中,未来的书店是城市里的艺文基地,复合更多文化功能,让台北城内每天都有艺术文化活动发生,更重要的是,「我希望年轻人会来,生活里路过,就可以逛进来,让一般人接触文化生活。一间书店不可以只靠有钱的中产阶级来消费。」对她而言,仰赖大资本开连锁书店的时代已经过去,小书店却能带来新的意义,「我不是为了扩张而开二店。有很多人找我开店,希望复制浮光,我都拒绝了,对我来说这是不能复制的,如果我无法亲自管理,那是没有意义的。」

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。