二○二○年三月,疫情席卷全球,一行人费尽千辛万苦才逃回臺湾,没想到这一挥别竟似永无相聚之日。缺乏医疗资源的尼泊尔受到了严重的打击,政府只能宣布无限期停班、停课、全面封城。

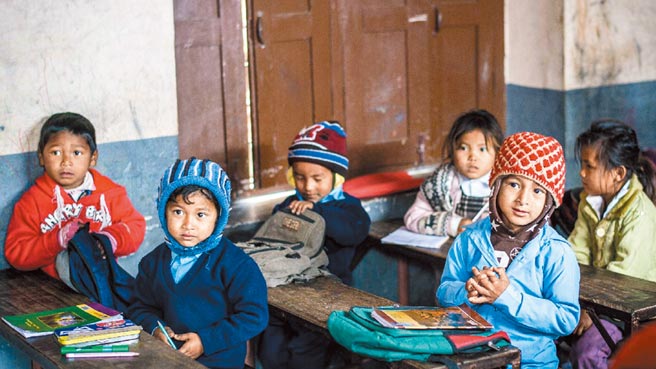

一听到长期停课的消息,我们都吓坏了,当孩子们停课太久,家长便越容易萌生「让孩子去工作」的念头。何况在后疫情时代,家庭必须补足封城期间的经济损失,教育会是第一个被牺牲的开支。五年来,我们努力让服务地区的辍学率维持在百分之五以下,这些都可能在疫情中崩毁。远山呼唤共服务十所学校、四千位儿童,该怎么让他们都逃过辍学的命运呢?在先进国家,只要改成视讯上课就能解决这个问题,但我们的服务地点连网路都没有!

我们观察到,正因为没有网路,当地家家户户都有一臺简易的收音机,于是团队当机立断联繫所有校长,将教育改成「广播教学」,让孩子们在家里也能听老师上课,被困在吉里镇的Sang很快便促成了这项行动。虽然政府宣布封城,但是在行政区内并没有人流移动管制,所以Sang能够带着团队一一家访,确认儿童的「上学」状况。在父母的要求下,孩子们虽然要帮忙种田,但还是会把收音机挂在身上,脚下踩着土、手里牵着牛、嘴上却朗诵着课文,这成了一幅疫情下典型的田园风景。然而我们都知道这并非长久之计,是时候结合地区政府的力量,创造下一场行动了。

接下来的一个月里,远山呼唤在首都印制了上千分「疫情学习包」,当中有学制内的教材、远山呼唤编辑的学习手册,以及完整的文具组,所有内容都能搭配广播教学。这项计画获得了当地政府的全力支持,一箱又一箱的教材竟获邀搭乘政府的建筑工程车辆,千里迢迢送到偏乡,最终抵达了二十九所学校,影响范围远超过我们的预期。疫情趋缓之后,我们在村落设计了「站点教学」,安排老师与学生到户外上课。这一连串的行动再次串起各个关键族群,终于成功让原先服务范围内的孩子们,都能延续教育。

然而,在远山呼唤的服务范围之外,有百分之七十的家庭都失去了经济来源,多数的家长从事三种工作:贩卖农产品、去工地工作,或是在旅馆担任帮佣。封城之后运输停摆、工地停工、旅馆关闭,这等于剥夺他们生存的机会。尼泊尔政府断断续续封城的六个月之间,这里已经有超过上百个家庭失去经济来源。这些家长难以再支付学费,代表在后疫情时代,这些孩子都即将失学。在没有网路的山区,驻点团队挨家挨户探勘,目前已经找到了五百个失去收入的家庭,当中有一千五百位孩子被列入辍学的高危险群。我不想在这里停下脚步,对于远山呼唤来说,每一个孩子,我们都不想要放弃。

二○二一年开始,我们预计用一整年的时间发起集资,尽力延伸服务范围,从疫情手中把孩子偷回学校。每天我都希望再次回到尼泊尔的时候,不会对现在的自己失望。

创办耘海计画:一所亚洲NGO人才学院

写这本书的时候,远山呼唤五岁了。我们已经不再是初生之犊,却依然带着无畏的勇气。站在这个别具意义的时刻,我们的思考模式从来都不是「下一个五年该做什么?」团队成员们给自己的期待是「该如何创造属于在地人的长期教育?」以及「如何将这套模式复制到更多国家?」这是一场我们给予远山、也给予自己未来十年的人生命题。

然而,能够创造「在地化长期教育」的关键是什么?过去五年,答案已经摆在眼前,如果我们从来没有遇见Sang,没有长期培训她,没有帮助她们成立自己的NGO,也没有给予充足的信任,那么,这场服务根本不可能走到今天,也不可能在疫情的衝击下还持续扩大服务规模。在世界上任何一处偏乡,时代的齿轮将不断随着国情经济轮转,每个世代总会面临不同的挑战;正因如此,臺湾的服务者终将为过客。因此,我相信在儿童教育的范畴里,我们必须用完全不同的方式看待国际发展计画。唯有帮助在地人成立独立且稳定的组织,教育才能真正「根植」,才能在有限的时间里,创造无限的教育动能。

二○二○年十月,我跟Emily完成了创办远山以来最重大的决策,决定在既有服务体系之上,创立「耘海计画」。有别于原先「翻转区域教育环境」的专业,这个计画将专注于培训亚洲的青年领袖,我们会提供启动资金、国际连结、人才培训,帮助他们从零到一成立NGO组织。

这个念头萌芽的四个月之内,我们扩大了团队,并与二十三个臺湾大型组织、国际基金会、在地草根组织验证了想法,一起快速修正了关键的细节。踏着一如继往、充满速度感的步伐,我们立即在亚洲发起了计画,一个月内就获得三十九组来自越南、印尼、缅甸、柬埔寨、菲律宾、斯里兰卡的青年团队投件,申请加入第一届培训。我们渴望创造更多的Sang,也期待耘海计画能成为教育的先锋,率先前往陌生的国家,与在地团队一起打下基础。

没有人做过这样的尝试,对于一个新创团队来说,这无疑是场高风险的行动。但是,每当规画未来的时候,我都很努力地告诉自己:在寻求认可的理想世界里,你一定要继续当个勇于失败的逃兵,唯有如此,人生才能永远属于自己。

我也深深相信,身为一个匯集无数善心与信任的公益组织,拥有多少社会资源,就应该要有多少胆试去创新。昨日我们仍在尼泊尔攀登教育的山峰,而今天我们朝着未知的远方启航,这段坐「山」望「海」的日子,似乎幻化成一场道别,我们归零一切、倒出已然发酵的成果,再探瓮底的初心。

本心如初,前路无惧。站在另一场冒险的开端,我相信有一天源自臺湾的教育,一定会成为国际品牌。那一天,没人走过的异途,终将成为遍地开花的正道。

拥抱未知的人生,才能得到真实的自由

写着写着,不小心进入了工作模式,文字彷佛穿上了盔甲,也抄起长矛,准备上战场解决问题。但我好庆幸,在书写「疫情救助行动」,甚至是「耘海」这些庞大计画的当下,我切切实实地感受到热血沸腾,好希望此刻就在现场,旁边围着远山团队、市长、校长、社工、老师。大家的眼神会是如此专注,准备为孩子们创造不一样的未来。

说真的,我不知道未来会变成什么样子,疫情之下,四千多位孩子的人生、团队成员的生活品质、贵人托付在我这边的梦想,以及对于长期教育的追逐,全都迭加在我的肩膀上。我清楚每一件事情可能会出差错的节点,却无法保证失败不会骤然发生。每当坐在空无一人的办公室思索一切,我就能感受到无比庞大的未知。

躺在旋转椅上缓慢地转圈,我随意地看着办公室里的一切,直到椅子定格,视线索性降落在那镶在墙上的订制白板。我突然想起自己对三年前的林子钧食言了,我终究没有买下创业初期,用来开启一切的那面破白板。当时,那面白板是无边无界的,正因为处处是未知,我们才能发疯似地把青春赌给梦想。

我闭起眼睛,沉浸在五年来找不到答案的分分秒秒,在前辈的办公室支支吾吾,被骂得一无是处;讨论专案到半夜四点,在校园里累得濒临崩溃;在尼泊尔的医院里醒来,看着铁皮天花板穷紧张;改变计画走向,对一群尼泊尔妇女诚实地认错;创业五年之后,决定拿剩下的青春再赌一场……我突然发现,这些微小却深刻的时刻,最终都把我推向了同一个方向:前方!我惊觉「未知」已然成为我生命中的氧气,成为一种不能失去的存在。正是迷失的当下,让我找到了自己的本心,并觉得自己真真切切地活着。

我开始相信,对于人生未知的耐受度,就是人生真实的自由度。真实的自由才不是每天把别人交办给你的事项做好,而是敢于把没把握做好的事情,交办给每天的自己。真实的自由,也不是你拥有大把的时间、金钱,或是无止尽的关注;真实的自由,是每天都有别具意义的目标,让你在当下能活得无比专注。自由不是比较值,而是绝对值,是只有自己能够清楚定义的核心价值。对我来说,「自由」就是驱动我追逐一切的「本心」,百转千迴之后,我深信这是五年来我一直在追寻的答案。

从学生时期的迷惘、创业早期的失败、失败过后的成长、出社会后的选择,以及在世界各地的探寻......在人生的盛夏时分,五年的光阴彷佛弹指间就过去了,但又好像冰川的流动一样漫长。真不敢相信自己曾经是个迷惘少年,但同时又无比感激那段自我追寻的凝望。原来寻找自己是永远的进行式,只要本心从未变过,又怎么会害怕前路迷茫?

好了,道尽也倒尽了过往,让我把心思留给前方的美好,也请让我把对于迷失的这分坦然裹成行囊,送给渴望改变人生的你。属于你的「迷途」在哪里?驱动你前进的「本心」又是什么?是自由、是安逸、是家人、是掌声,还是自我实现?找到它,然后前进,开始创造选择吧!

倘若有一天,你站在路上极目望去,发现内心动盪不安,要记得:只要衷心跟随内心指引,无所畏惧地划过漆黑的夜空,你终将成为一道独特的生命流光。

这时候,许多人的天空也会被你点亮。(本文摘自《与其麻木前进,不如勇敢迷失》一书,悦知出版提供)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。