1973年10月以、阿掀起第四回合战争,为对抗亲以色列的美、欧各国,以利比亚为首的八个阿拉伯国家于科威特集会宣布减产石油,这次集会为第一次石油危机揭开序幕,此后油价一路狂飙,停滞性通膨席卷全球,次年台湾通膨率(CPI涨幅)达47%。

■2008年上半年趸售物价(WPI)依加工阶段所编算的「最终产品」较上年同期涨3.7%,同期间的消费者物价(CPI)涨3.9%,而2021年9月「最终产品」较上年同月涨1.3%,而消费者物价于同期间也涨了2.6%。

随着近月原油、榖物等农工原料大涨,不少人认为输入性通膨已蠢蠢欲动,因为我们生产活动所需的大宗物资都得仰赖进口,其行情飙涨,厂商成本就会提高,国内物价岂有不涨之理?

不过,多数人在思考推论时,都忽略两个重要因素,第一、原料通常只是生产成本之一,而非全部,厂商生产所须担负的成本有原物料、半成品、运输、租金、薪资、水、电等等,当某个物料大涨,也只是眾多投入的成本之一而已,因此反映到最终产品的成本,也就不致于那么惊人了。

市场价格由供需两方决定

第二、多数人还忽略了一点,那就是厂商虽然可以订价,但市场价格仍得由供需两方共同决定,这不是厂商能片面决定的,也因此原物料上涨的成本不必然会全数转嫁到消费市场。尤其当消费市场趋于完全竞争,超市、卖场林立,厂商就更不可能随意转嫁,随心所欲的调涨了。经过这道竞争的过程,消费市场的物价涨幅,又会比想像中更低一些。

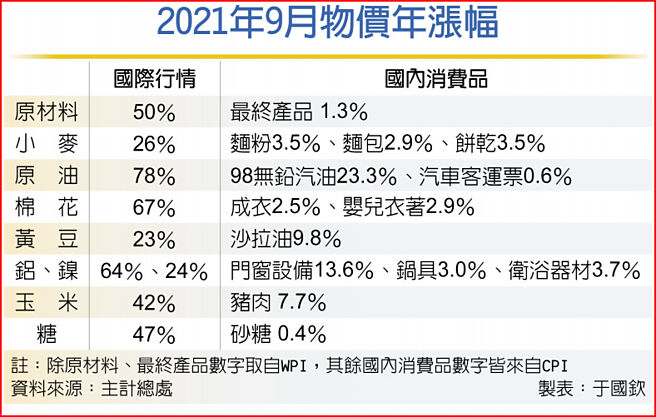

以今年9月为例,小麦的国际行情比去年同月涨了26%,但国内消费市场的麵包、饼乾、麵粉只涨了3%,全球棉花大涨七成,国内成衣、婴儿衣着这些纺品涨幅还不到3%。另外,国际铝价飙涨六成,国内铝门窗涨幅13%,镍价涨了两成,锅具、卫浴涨幅不到4%。

再者,国际糖价这一阵子也涨了近五成,国内砂糖有涨这么多吗?并没有,9月只涨了0.4%。黄豆是沙拉油的原料,国际黄豆大涨23%,国内沙拉油只涨了9.8%。而玉米是农民养猪的主要饲料,玉米近来大涨四成,然而猪肉也只涨了7.7%。

总而言之,在投入、生产及销售的传导过程中,不是投入成本增加多少,产出价格就会涨多少,厂商依成本所订的价格,还得经过消费市场的考验,才会成为市场价格,综合起来才会得出消费者物价指数(CPI),而其涨幅才是通膨率。在市场那一只看不见的手引导下,随着供需两方拉锯,市场均衡价格才会出现,而经过这一连串的动态调整,原物料四、五成的涨幅,到消费市场可能只剩不到2%的涨幅。

物价传导过程会稀释涨幅

真是如此吗?我们可以查考一下时间数列,2008年上半年原油、榖物等农工原料涨势迅猛,从趸售物价(WPI)的加工阶段观察,原材料较前一年同期大涨42%,中间产品涨8%,然而到最终产品只涨3.7%。今年情况亦然,以9月而言,原材料较去年同月大涨50%,中间产品涨15%,最终产品只涨1.3%。

前述统计反映了物价从上游、中游到下游一路的传导过程,每经一道程序,涨幅就被稀释一次,到最终产品的涨幅,与消费者物价(CPI)涨幅已相去不远。

顺着这个思维可以了解,昔日这头狂野的通膨猛兽,在如今市场竞争的驯服下,已趋于温和,偶尔发发脾气推升一下通膨压力仍难避免,但要像1970年代如此兴风作浪,为害世界,已然不可能。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。