传奇的开端

古蒙仁是早慧的小说家,大学时就执着于创作,耽误了成绩,延毕一年时,正逢高信疆在《中国时报》人间副刊开辟「现实的边缘」专题,邀约青年作家书写报导文学,在报社预算大力支持下,得以利用半年的时间,以深度调查的採访模式,拜访了渔村、矿山、农村及原住民部落,深蹲于偏乡,和底层人物共呼吸,一个大学生发表了臺湾1970年代第一批的报导文学作品,收录于本书的〈没有鼾声的鼻子──鼻头渔港初旅〉就是其中的佼佼者,为新文类奠基,成就当代文学的一则传奇。

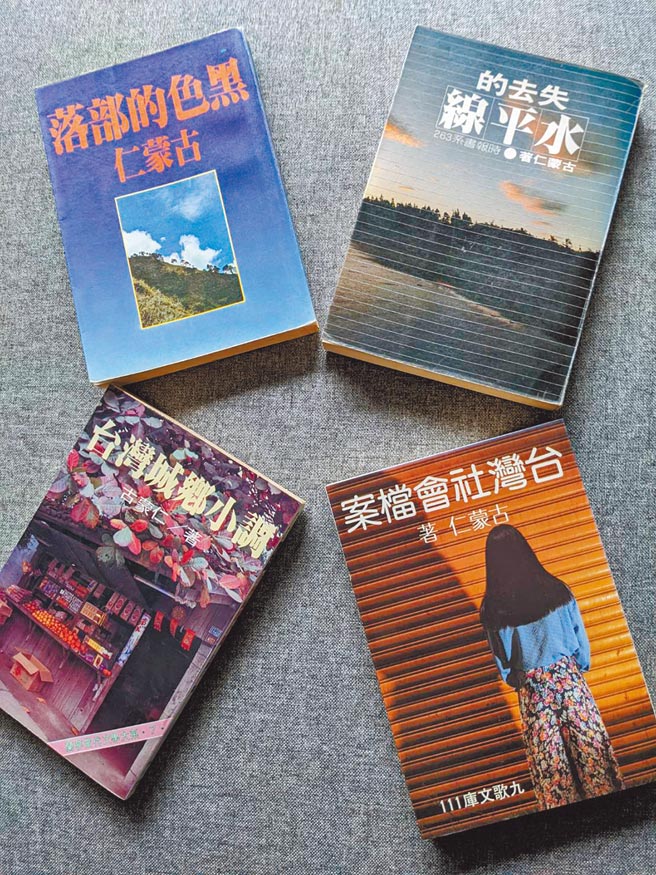

高信疆所掀起的报导文学风潮,最具体的标竿莫过于第一届时报文学奖报导文学类的系列作品,让臺湾读者眼睛一亮,发现了文学具有碰撞现实与改变社会的能量。其中最着称的莫过于古蒙仁获得推荐奖〈黑色的部落〉一文,树立了报导文学的文体要素:作家以见证者身分调查、访问与报导,背景歷史资料经过考据,叙事中夹述夹议,在感嘆与抒情中感动读者关心弱小者。

在1970年代涌现的报导文学写手中,相较于新闻系出身的翁台生、林元辉等人,擅长新闻特写,古蒙仁的报导文学并不採第三人称,而是採取散文书写的第一人称叙事,文章中时时看到「笔者」的身影,影响了相当多后续的报导文学作者。在「渐趋式微的狩猎业」一节,作者宛如说书人,以游记般的笔触,将平地人的笨拙与原住民的敏捷相对比,显现出作家进入山林的窘迫形象,令人不禁莞尔。

古蒙仁在臺湾文坛还在摸索「报导文学」的书写特徵时,就以高超的文字经营能力,重视段落转折与收束,展现诗意与议论能力,无论是电力设施没有铺设到秀峦村,因此「爱迪生的手伸不到这么偏远的山地,光明离他们仍然是十分遥远!」或是参与狩猎时,完全看不到猎物,「我裹于层层的被毯中,望着猎寮外黑沉沉的莽林,十月末的凛烈寒气竟冻得我整夜未曾阖眼。」都让人印象深刻,也道出了部落特殊的文化、习俗与智慧,更唤起了各界重视原住民族面临的困境与危机,确实发人深省。

地方学建构的先行者

古蒙仁其后任职于「时报周刊」外勤採访编辑,在本书中有二十篇作品,以臺湾各农渔村的产业兴衰、劳动现况、文化风情等,代表了这一个阶段书写丰富的成绩,成为臺湾的地方学建构的先行者。

1990年代开始出现的地方学系指,以臺湾各地行政区域为范畴,进行歷史、文学、艺术、文化、产业与社区营造等面向的研究。其实早在1970年代中叶,当臺湾的大专院校还没出现专业的臺湾研究时,古蒙仁以热情与学养书写报导文学,每篇五千字左右的篇幅,多元的主题,积沙成塔,累积为数可观臺湾文史的书写记录。

其中探究臺湾茶叶种植歷史与现况的〈鹿谷的春茶王国〉,展现林业兴衰的〈太平山林场〉,描写制糖业变迁与臺糖小火车退役的〈臺糖小火车的终站〉,在在呈现出作者精湛的地方歷史研究成果,藉以对照当代的实况,激盪出具有批判力道的报导文学篇章,更让臺湾的乡土与旧事步入媒体与阅听人的视野中。

攀上报导文学写作高峰

古蒙仁以小说闻名于文坛,绝大多数的报导文学书写採散文或报导笔法,但他不以既有的成就为满足。古蒙仁在1980年于《失去的水平线》的序中,就相当有自觉地提出:「就较长的眼光来看,报导文学还在发展成长之中,各种文学上的形式技巧都可拿来做实验,都可给它增添新的血液,来开创它的格局。」他自身最具体的实践,就是在一九七九年完成的〈失去的水平线──草岭潭崩溃始末记〉一文,以极具有魄力与创意地揉合小说笔法,攀上报导文学写作的另一座高峰。

报导文学务必排除虚构,不像小说创作能出入虚构与纪实,可以为了作者的想法而虚构事件、典型化人物、改写现实世界。细读〈失去的水平线〉一文,古蒙仁努力刻画人物与角色,无论是殚精竭力的陈文祥局长、萧山桥课长,或是奔走危机现场的李明修村长,都鲜活地跃然于纸上。特别是人们面对灾难时的呼号,带入了具有地方感的语言,诚如凯利.贝纳姆(Kelley Benham)所强调,让现场人们说话的语气和神韵能保留下来,更能触动读者的感受。

〈失去的水平线〉中更有着悬疑与紧张的情节,究竟草岭潭的土石坝是否能抵挡得住水压?古蒙仁不断抛出观察与疑问,例如:「现时水位正以每小时十五公分的涨幅上涨,那么,预计七天之内即会溢流,届时的蓄水量将达四千三百五十万立方公尺。而这五百万立方公尺的土石坝,能负荷得了吗?它又能屹立多久呢?谁也不知道!」或如「风从两端峡谷间呼啸而来,吹得潭面上一片波光粼粼,倒映的山影益发显得阴暗幽森,峭楞楞地透着一丝丝寒意,令操舟其上的洪胜荣等四、五个人,如履薄冰,毛骨悚然。」都让读者提心吊胆,怀抱强烈解谜的动机,进而一路阅读下去,感受到人在大自然面前的渺小与无力。

古蒙仁笔下,土石坝溃决的时刻,由于翔实採访,能掌握住细节,让场景充满震撼力与张力,剧力万钧,震撼无比。更重要的是,古蒙仁所打造出的场景不仅记录下草岭潭崩溃的始末,更深刻传达事故中情感的、细腻的与无常的衝击,绝对值得更多研究者仔细分析与讨论。

见证时代,见证文字带来的光明

古蒙仁所书写的《黑色的部落》一书,与同一时代的报导文学作品,曾引发一场报导文学光明面与黑暗面的批判。特别是尹雪曼的〈从报告文学到报导文学〉一文,直指当时贴近土地与同情弱者的书写,是落后、腐败、衰亡的黑色影像,甚至批评为「一种变相的黑色文学读物」。在言论高度管制的时代,相信带给报导写手巨大的心理压力与挫折,但并没有浇熄作家走进田野的热情。

《司马库斯的呼唤:重返黑色的部落》一书的出版,见证了古蒙仁在风雨如晦的时代,以文字照亮人间阴暗的角落,以书写激起社会改革的动力,全书最令人动容的篇章就是〈司马库斯的呼唤──重返黑色的部落〉一文,时隔四十年,公路开通,电力与电信系统完善,部落摇身一变,成为社区营造与永续经营的典范,族人的感激不仅推崇古蒙仁的成就,也具体而微地揭显了报导文学的影响力,印证曹丕所主张:「文章经国之大业,不朽之盛事。」

义大利作家伊塔罗.卡尔维诺 (Italo Calvino,1923-1985年)曾说过:「经典是从未对读者穷尽其义的作品。」《司马库斯的呼唤:重返黑色的部落》一书正是一本值得再三阅读的经典,甩脱旧时代保守评论的标籤与视野,读者将会看到一位青年作家坚毅的身影,他以实践的精神,充分的田调,多元的笔法,书写黑暗,接引光明,成就了臺湾报导文学史上意义非凡的篇章。

(本文摘自《司马库斯的呼唤:重返黑色的部落》一书,时报出版提供)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。