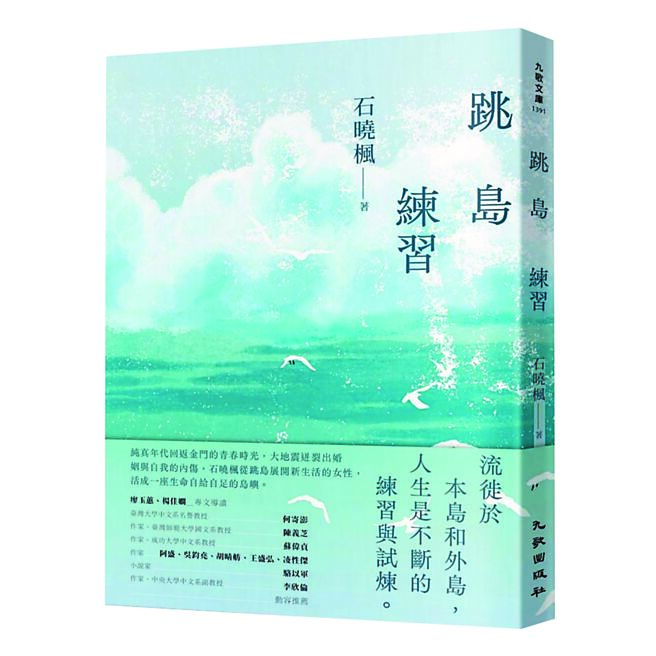

散文,一向是大写的我,是「我」看出去的世界,是「我」的声音,在我创造的字句中,我的感受与观点主导叙事,引领并影响读者。然而,《跳岛练习》却从「小写的我」开始,小写,既是求学时代的我,又象徵着从细微处着眼,无论是从年少目光看成人和师长,还是从小物件看大歷史,「小」显现了写作者的谦卑与好奇,又随时能深入细节,拓展恢宏格局,窥见生命堂奥,因此,小是王道。小写,一点都不小,小写的我装得下整座岛和整个时代。

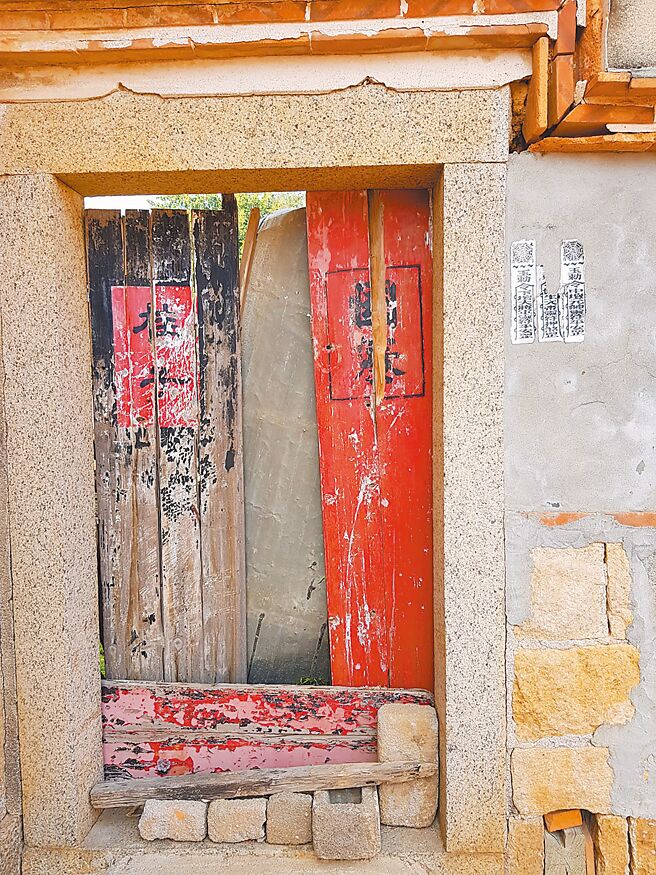

在石晓枫笔下,物质皆蕴含真谛,开篇〈教堂的椅子〉最末提到抚摩教堂椅子的凹凸起伏,内心的疙疙瘩瘩也被抚平了些,同时感受温和的情感流动:「在彼时手指的抚触里,我确实感受到了教堂座椅温和而长久的等待」,等待不仅展现了包容与接纳,也折射出作者看待事物的宽容眼光。此外,物件铺开歷史,微缩信仰,〈古物〉写老式梳妆台如何典藏了祖母的故事;谈及主卧的床头木质音响,石晓枫则引用尚.布希亚的观点,将之视为「家神」,以此回看家族关系,温暖又庄严。写母亲的缝纫机,不仅带领读者回溯六○年代的金门妇女,和当时臺湾的产业需求,藉由细数母亲辉煌的手工艺年代,也体会她凭藉缝纫的收入,获得了支配金钱的自由。〈缝纫机〉从家连结到社会和歷史,最后收摄在母亲踩踏缝纫机的声音,既抒情,又强韧,其中隐含着女性独立自主的观点。

其次是少女眼中的师长,石晓枫从人性而不全然是仰望老师的视角,试图解读他们的姿态和内心戏,于是各科老师们从歷史场景中,以独特的步伐面向读者:英文老师沿街行走的高跟鞋如「一篇绵长的散文」;天真又成熟的叙事者,从音乐课女王老师的曲折转音中,揣度着师丈如何接纳老师的厌世与凉薄;从文学经典中,拼凑出歷史老师如何默默向她展示「一页属于他的时代史」。作者替好似从琼瑶小说走出来的国文老师辩驳:他是高冷男神啊,于是,即使领受老师的藤条惩处而掌心疼痛,都能视之为幸福的赠礼:「啊,多么痛的表白,多么热辣的爱之狂喜,阳光里有小尘埃快速翩跹飞舞着,映照了我彼时烧灼又炙烈的心。」啊,这句话不也道尽了很有戏的少女心吗?高冷男神X炙热少女心,封存了那么冷又那么热的校园记忆。

接着,我们跟随石晓枫「一步一沙漠」,回溯燥热的九○年代,解严、学运、文青魂,带来高分贝的喧嚣和鼓噪,当眾人争相拼贴出「大我」轮廓,高热过后,心底的「小我」却「空芜地荒寂地与世隔绝地病态着,远离时代,却隐隐被时代追逐」,徘徊在时代与时代之外,渐次感受到浪漫远扬而生活是残酷,幸而文学、艺术、音乐如同伏流,在变动时局中,持续提供解热方。正因拥有庞大的艺文资料库,以及学术研究的严谨训练,我特别喜爱作者细察生活物事时,能迅速从纷繁素材中理出关键的叙事手法,例如〈熟女生日感言〉从生日谈及熟女的定位、日剧美剧的熟女形象,分享学生们送给熟女/仙女老师的生日惊喜(你要说「惊吓」也行),从中讨论熟女的研究范畴何在?性独立与性自主也是熟女该被期待的吗?除了身体,熟女的彩妆、衣饰也诞生新商机,作者试图全方位地检视熟女及其「产业」,进而从社会对她们的想像中,指出熟女背负的包袱,最终给出铿锵的独立宣言:「我讨厌复制化的典型,寧愿从个人经验出发,重新爬梳自己应有的模样。」儘管社会偏见令女性议题乾涸,文中的精彩诘问与辩证理路却是丰沛水源,石晓枫从细微处的觉察、对既定现象的反覆辩证和革命性思路,反馈予我的是一步一清凉,长效型的保湿。

接续着对女性议题的关注,石晓枫领我们步入了「又冷又透明」的婚姻及母职,此辑迎接读者的是剧烈的集体创伤:九二一,〈余震〉从当天凌晨可怖的一○二秒天摇地动写起,继之以婚姻生活的摇撼。婚姻生活是残酷,充满了测验、考试,从应答菜肴到育儿皆是范围,即使坊间有新手妈妈教战手册、育儿指南,在善变的主管官面前,总显得准备不充分,于是身兼数种角色并背负眾多期待值之重压,作者在家庭欢聚后的夜晚独自推婴儿车步入街巷,感嘆偌大的都会空间却容不下一名母者,及其背后所拖带的阴影,家人和社会习惯替此类制造家庭「不和谐音」的母亲、妻子、媳妇贴标籤:「读那些女性主义读坏了」,紧接的段落充满张力和隐喻,读来不禁战栗:

被堆置于客厅一角的书架在重击中匡啷解体,美杜莎的笑声迴盪于荒寂室内,写给年轻女性主义者的信散落一地,自己的房间从来就是神话,何处是女儿家则在角落哀嚎,恋人絮语已支离破碎,还有什么解读爱情琼瑶王国抓起头髮要飞天纷纷失效,女性主义经典无法解释我在亲子关系婚姻生活里所面临的挣扎与困境。

这段引文蓄积庞大的热能和力量,将我从女性史的轨道中撞开,强震一般,火山一般。女性主义经典曾替小写的我(们)架构出生存模式与应对姿态,然而回到充满规训的传统家屋却派不上用场,那是理论无法企及之处,却是女性内心创痛与幽微心事的最最深处,伤害性的话语带来余震,粉碎了过往中山北路所餽赠的美好体验。〈一日〉从施工中的、废墟般的家写起,接着思索母亲的定义,石晓枫从体感来写母职艰辛:「闷闷感受着体内蒸腾的躁郁」,写婚姻生活中沟通的失效与断裂:「每一个字句从口中吐出后,都如水晶般折射出多角度的理解与诠释,于是我们只能在各自的棱角里嚣嚣嘶喊,伸手即冰窟,我们言语断绝,路堵车休。」石晓枫以又冷(静)又透明的文字,叙说冻在婚姻冰窟里的过程,以及新手母亲的育儿躁郁,几度召唤出我欲泪的衝动,相信必能深深触动有类似经验的女性读者。

展读《跳岛练习》,不难发现冷热两股力量如螺旋交缠又抗衡,好似作者形容的北海道:「雪中之火,火中之泉」。生命原是冷热交锋,一流的作家方能写出后劲十足的文字,召唤出热辣与冰寒轮番衝击的阅读体验。然而,面对时代火热的书写议题,冷静的省视也是浮躁时日中的必要修为,而回到经典名家的歷史脉络,正有助于沉淀。我特别喜欢〈故土与创作──逃离者的告白〉一文最末的真挚分享:

而今我则逐渐了悟,无情或许远胜于矫情,故乡对我的真正意义其实尚未完全显现,那些少年时的生活足迹犹在泥地里默默蛰伏,等待时光的启迪。我不焦急,不自责,只静心等待。而对于岛乡的青年文学爱好者,我所能提供的建议,亦仅是把握当下,诚恳地目击生活、感受生活,从阅读、观察及「听故事」中了解故乡、体认自我,这些终将成为日后永远而深刻的记忆与创作泉源。

当书写故乡成为时尚,石晓枫所展现的从容、优雅与静定令我动容,「静心等待」这几个字又将我带回了守候居民的教堂椅子,也让我认识到:无论人情或书写,经过时光的筛滤与积淀,必会留下最珍贵、精华的部分,石晓枫在与阿盛的对谈中形容自己「一年得一篇」,然从文字、结构和细节来看,每篇都是掷地有声之作,接地气又禁得起时间考验。书写需要等待,那么当下能做什么?晓枫老师建议青年文学爱好者从阅读、观察及「听故事」中丰厚自己的创作资料库,写作者必备的软实力。反覆捧读这篇散文,赫然发现,所谓的「逃离者」反而提供了旁观的视角,凭藉这段审视的距离,更能展现一名写作者的谦卑与宽频视野,那个「小写的我」。

《跳岛练习》从「小写的我」到「来自心海的消息」,在石晓枫的文字导览下,我们和她一同行过故乡与他方,欣赏景致变幻,也从她与艺术家、作家的对话中阅读日常、品味艺文,从撩乱青春到人生下半场,体会各阶段的人生修炼,《跳岛练习》以灵巧而优美的跳跃姿,引领读者穿梭于不同的岛屿、城市、歷史、时空与人事,那么冷,那么热。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。