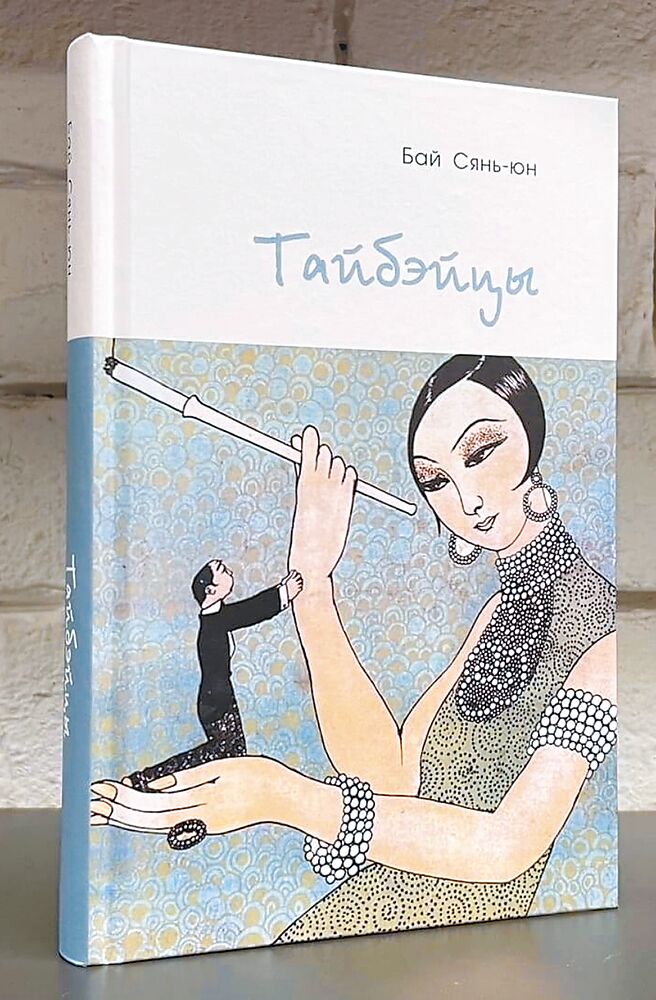

终于,《台北人》说起俄文来了!

这个消息对我而言,彷佛寒冬之后的春煦。近日来自俄罗斯的大小新闻愈来愈可怕,唯独这一封从莫斯科「东方文学出版社」传的电子邮件令我雀跃不已。

还记得三年前,我回国拜托我大学时期的恩师Olga Mazo女士,请她问问当地出版社是否有兴趣出版白先勇老师的着作;没想到迅速地就找到了出版社,并得到正面的回应。当时的我还以为,只需一年甚至更早就可以看到俄文版的《台北人》问世。谁晓得,过了没几个月全球就爆发了新冠肺炎的疫情,接着突袭而来的俄乌战争,接二连三的事件严重地衝击到俄国境内出版社业者,导致出版的计画一延再延。但现在回头看,或许每一本书的诞生上天早就注定好了:《台北人》在俄罗斯出版的命运,就已经被老天安排在今年九月!

我与《台北人》的不解之缘可以追溯到2007年的台北国际书展,我在展中看到一本由香港中文大学出版的中英对照版的《台北人》。隔年2008年(也是我考进政大东亚所的第一年)我开始认识白先勇老师的作品,同年政大举办了一场白先勇国际研讨会,我便开始阅读白老师相关的着作,也满足了我个人对台湾文学的兴趣。读《台北人》时我有一种特别的感受,我非常喜欢这本书,或许是因为里面的怀旧氛围、远离家乡的痛楚及悲戚的歷史观。大学时的我曾经研究过中国哲学,加上在东亚所读了两岸近一百年的歷史,《台北人》一书中的故事让我更了解时代的背景。几年之后,我就有了将《台北人》翻译成俄文的念头。

研究所毕业之后我在中央广播电台(简称央广)任职,负责俄语节目的制作与编辑。从2016年开始,我在工作之余就着手翻译《台北人》的第一篇「永远的尹雪艷」,接着继续翻译「金大班的最后一夜」。同年5月我把「永远的尹雪艷」的俄文版,分享给我认识已久的俄罗斯和台湾的俄语老师们,邀请他们一起聚在政大俄罗斯中心,举办了一场小小的翻译阅读讨论会。我猜想,他们一定会很喜欢《台北人》里面所描述的故事。果不其然,年迈的俄国前辈们不但跟我一样喜欢上《台北人》的风格及故事叙述的方式,而且也被《台北人》感动得眼角泛泪,我也得到了不少宝贵的意见和建议。

我在翻译《台北人》时,大量地阅读俄国以及欧洲的文学作品,也看了不少电影(曾经拍成电影的《金大班的最后一夜》以及《孤恋花》),舞台剧(1982年录的VCD版的《游园惊梦》),藉此吸取养分。我选读了契诃夫以及纳博可夫的短篇小说,吴尔芙的《戴洛维夫人》以及《到灯塔去》,当然,也读了乔伊斯的《都柏林人》。我也细读杜甫最经典的诗,比对许多俄文译本,都是为了翻译两首在《梁父吟》中所引用的杜甫写的诗句(刚好那两首在俄罗斯未曾翻译过)。另外,我更花了一番心思翻译刘禹锡的「乌衣巷」,因为这一首诗彷佛是全书的调音器。为了翻译如此富诗意的着作,我需要不断的寻找最好的诠释,一次又一次地反覆斟酌译文。

第一次见到白老师也是在台北国际书展,那是2017年的2月。我终于鼓起勇气向白老师自我介绍,并且告诉他,我希望能将《台北人》翻译成俄文。这一次的见面,对我而言是一件无比重要的事。白老师很亲切地跟我说,他会尽力协助我,有任何问题可以和他讨论。与白老师几次见面后才知道,原来白老师非常喜爱19世纪的俄国文学,而杜斯妥耶夫斯基是则是他最喜欢的俄国作家。

我曾经在童元方老师的《译心与译艺》读到「译海无边」四个字,我想,这四个字确实可以形容我翻译《台北人》的心路歷程。这些年在译海里沉浮,感谢每一位让我保持浮力的台湾朋友。特别感谢我的好朋友泰雅族勇士伊凡、身处俄国冰天雪地中教授华语的孟纬,以及俄国文学专业杰翰,感谢他们的热情帮助。最要感谢的是白先勇老师,在这漫长的旅程中提供给我各样协助以及对我的信任,《台北人》才能开口说俄文!

虽然我过去做过许多的翻译工作,包括中俄口译及笔译,但翻译文学作品却是我的第一次。未来,我希望能翻译更多白老师的作品,让更多俄罗斯的读者们能体验到台湾文学的美。

能让《台北人》说起俄文,是我一辈子的荣幸!

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。