超过九十二岁。我,在国家演奏厅,举行一场独唱会。

以现在的水准,放在二十年前,绝对不敢献丑。但到了这个年纪,我原谅了自己,听眾也会原谅我。就像给长者让座一样。或说,老人家没事在家里待着,别出来占位子了。然而,为什么老了,就只能在家里待着?还等待什么?

是的,我还有期待。如果没有,就去创造期待。既然还占着这世界上的一个位子,就不要卷缩在角落里。站起来,发出自己的声音。身为资深的欣赏者,我很知道什么是好的艺术。这是我现在不可能给呈现的。但或许我可以呈现,艺术给了我什么。

我曾经很努力,可惜没有让自己满意过。现在我仍然很努力。目标只是比昨天进步一点。这很困难,因为退步太容易了。所以要走上台去。用台上的标准,面对听眾的压力要求自己。一场实实在在的独唱会。在几百人的,正正式式的音乐厅里。仰望星空的时候,头才会抬得高高的。

孙过庭《书谱》里说:「通会之际,人书俱老」。「老」竟然是书法的最高境界。真让人羡慕。这怎么可能?难道眼花了,手抖了,不影响吗?我猜,老的意思是,多年习得的书「法」,已经融入肌肉记忆,不去想他了。心中的概念,直接化为书写的动作。「意在笔先」,这大概是「老熟」的境界。真更老了,恐怕还不只此。因退化而不受控制的肢体,就像孩子一样,因而有了拙趣,童趣。「趣在法外」。老了,做不到了,反而成为打破因袭的机会,产生新的可能。这种境界,其实需要欣赏者的认可。

对歌者而言,老了真不是好事。书法的工具是毛笔。歌唱的工具是身体。笔秃了可以换,身体是歌者的唯一工具,无可替代。

据说,肌肉是唯一可以通过锻炼,逆转退化的器官。我身上退化最少的肌肉,可能就是声带了。喉科专家说,我的声带闭合得还很好,可以唱到一百岁。真不可思议。这是我比平常人用得更多的地方。我以为会磨损得更早。看来良好的发声方法还能保护嗓子。

然而发声的器官,不只是两片声带。我要压低喉头,提高上颚,不让一个声音卡到喉咙。打开从胸到头的共鸣通道。我需要横隔,胸腔,从脚跟到背部支撑推力。我要维持胸廓的腔体。要把声音竖起来,送向远方。这看似简单的过程,本来从是声乐学生到歌唱家都必须每天孜孜锻炼,才能做到的。现在更是艰难,岁月的风刀霜剑,不知不觉间侵蚀了我的每一个器官,在这条声音的通道上埋伏下重重恶意的关卡。我的气短了,力量不够了。一不留意,音准就会出问题。年轻的时候,技巧不行,就用声音掩盖过去。现在,我用尽一切技巧,弥补声音的不足。以前轻而易举的事情,现在都必须努力得之。例如,最简单的,站立一小时。

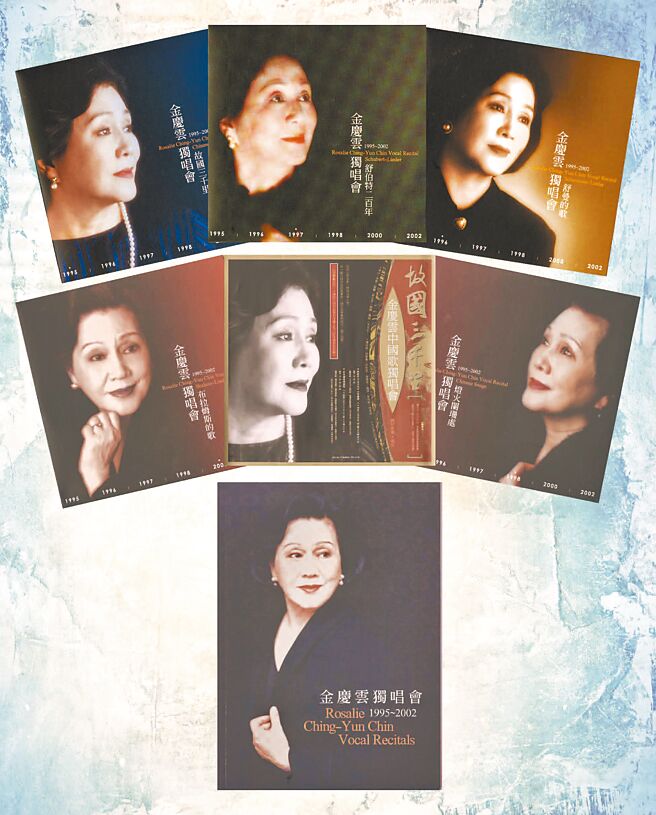

歌者没有书法家那样恣肆的权利。不悦耳的声音,很难称得上是艺术。但艺术最终要分享的,不仅于表面的美,还有内在的思想和感情。歌者身为诠释者,在表现作品,甚至选择曲目的同时,也表现了自己的艺术观。二零零二年《马勒的歌》之后停止公开演唱。不免有些遗憾,觉得欠了中国歌一个交代。这次,我和记忆深处伴随一生的老歌,互相搀扶着走上台去。

每一场中国歌独唱会我都以民歌开场。第一首常是《槐花几时开》。我喜欢那开头一句「高高山上哟一树槐」,没有伴奏,一个人的声音,在虚无的空间中勾勒出风景。在民歌中语言的趣味更胜于旋律之美。「你给你那小青马多喂二升的料。三天里那路程二哥你两天到」异想天开,多么可爱。《想亲娘》似乎有艺术歌的韵味。这一次,我还以民歌作为结束。《小白菜》,《五哥放羊》来自《梅振权民歌八首》。一九八零年我在维也纳音乐厅的中国歌独唱会唱了全部八首。伴奏Schollum教授撰文盛讚梅振权,誉为中国的巴尔托克。

以古典中国诗词入歌是作曲家们的首选。诗是一个民族共有的记忆。在中国,诗与歌从诗经开始就是不分家的。作曲家们迫不及待地用新的作曲方法给诗重新谱曲。中国的新艺术歌,从青主一九二零年作的《大江东去》算起,才一百年出头──只比我老十几岁。在我认识它们的时候,它们还年轻。它们依然很年轻,会继续传唱下去。而我已经这么老了。《大江东去》东坡豪放词的代表作,千古绝唱。我1976年的独唱会上曾演唱。但「学士词,须关西大汉执铁板唱《大江东去》」。男中音更合适。

而那些细致敏感的宋词,是怎么唱的呢?第一次读到晏殊「无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊」,忽然间心中有什么被触动了。多么美,多么美啊。优雅,含蓄,无来由的忧愁,一点点怅惘。不知道为了什么。那是我开窍成为一个少女的时候。今天我知道,是因为有了青春的自觉,又隐隐意识到青春的不可久留。然后我在秦观的《鹊桥仙》(纤云弄巧,飞星传恨)里憧憬爱情。赵孟俯夫人管道升《我侬词》的分量,越晚越知觉。这一对神仙眷侣不只实现了「生同衾,死同椁」的爱情梦想,更以艺术精神的契合成就了彼此。「管赵风流」,三代七画家,统领元代九十年。

《白雪遗音》是清华广生辑录的八百多首民间词曲集。一半是可能流行于风月场所的「艷词」。为其中珠玉《喜只喜的今宵夜》谱曲的是一位为爱情远嫁中国的德国女人,青主夫人华丽丝。《白雪遗音》1804年编定,上距红楼梦开始流行四十年。《红楼梦》二十八回宝玉与薛蟠等人聚会,提议行酒令所唱的「新鲜时样曲子」《红豆词》,1943刘雪庵谱曲。后来却被定性为黄色歌曲,刘因之被打入牛棚二十二年。曹雪芹在一个看似不相干的情节中藉宝玉之口为黛玉代言,唱出忧悒病弱的相思之苦。高贵优雅,与市井小曲迥然不同。

新艺术歌诞生在白话文运动初兴的时代。以白话新诗入歌,最早最知名的当是《教我如何不想她》。刘復一九二零年作词,赵元任一九二六年谱曲。成为经典。刘復新创了「她」字,赵元任借用了西皮原板的过门旋律。「新音乐的导师」黄自的第一首独唱曲《思乡》作于一九三二年,这也是他与韦瀚章合作的开端。同一年,号称「民国四大词人」的龙榆生在淞沪战役之后群芳芜秽的校园里写下一首白话诗《玫瑰三愿》,也被黄自谱写。这是我第一次公开演唱这首歌──在张晓风老师的敦促下。「我愿那红顏常好勿凋谢,好教我留住芳华」。在这个年纪,对我有了新的意味。

然后,战争惊破了岁月的的甜美温柔。响彻大地,我在沦陷区偷偷学唱,为之激昂,为之落泪的抗战歌声,现在已经少人关注。然而歷史总在重演。一九三八年,林声翕谱写的万西涯诗《野火》,如今又在四处燃烧。再然后,和平依然没有到来。十七岁的我仓皇逃离,再没有见过父母。两岸隔绝的四十多年里,乡愁是萦绕在很多人心中的旋律。为余光中《乡愁四韵》谱曲的,是台湾民族音乐学者张炫文。1995年我的中国歌独唱会巡迴到高雄,余光中伉俪在台下。是他们第一次听到这首歌。台中那场张炫文老师送了四个大花篮来,我们彼此相贺。

一九七七年,我在独唱会上只唱当代作品,引来了难以接受的批评。那时过于前卫的作品如今也已经半个世纪。还有更多年轻的歌,就交给年轻人去唱吧。我,适宜回忆老歌。

我们用时间换得的,无非记忆。生命很宝贵。我的一些作为,能否成为别人的记忆?

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。