台湾中油、东吴大学16日在诚品书店松菸店举办「译气风发的高雄炼油厂:30位译者X 60篇译作,重温《拾穗》月刊开启的文艺之窗」新书发表会。带领大家重温台湾第一本纯翻译杂志─《拾穗》月刊,如何从高雄炼油厂诞生及月刊译者群的生命故事。

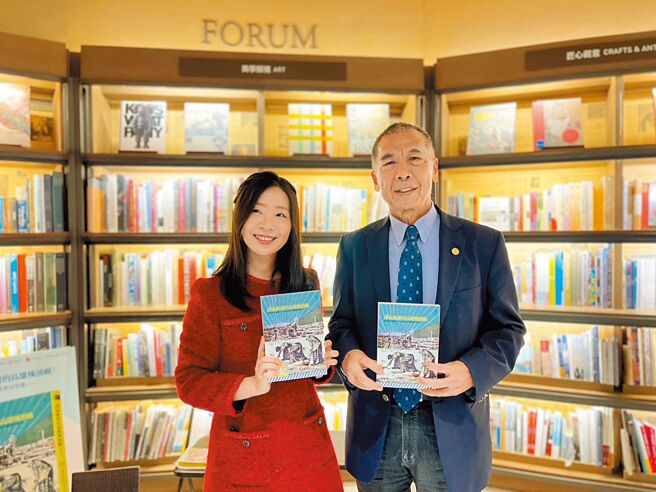

发表会找来中油董事长李顺钦、东吴大学校长潘维大、台大外文系退休教授王安琪、作者张绮容等人,对谈《拾穗》月刊的缘起,以及撰写这本新书的过程。

李顺钦表示,对三、四、五年级生来说,《拾穗》是年少时期最熟悉的文艺杂志,有小说、旅游探险、音乐、艺术及科学新知等,浇灌文艺幼苗,丰富学子的心灵,不仅是油人前辈的荣耀,更是珍贵的文化资产。

这本纯翻译文学杂志《拾穗》于民国39年5月1日初版,发行人是前高雄炼油厂厂长宾果,当时由于国内外政治经济情势紧绷、原油供应受阻…,种种因素让高厂陷入无油可炼困境,眼见厂里许多的知识青年,既懂理工科学又文采斐然,便向总经理金开英建议:「炼油不成、不妨炼字!」由公司出钱购买外文书报让员工翻译,让知青们创办杂志。

这些理工男「右手炼油左手炼字」,成功开启台湾翻译史的新纪元,并以米勒名画《拾穗》命名,由吴稚晖亲笔题辞。《拾穗》一创刊便大受好评,发行量最高曾达到一万份。

然而随着时光流逝,《拾穗》也慢慢消逝于人们的记忆之中,2014年4月台湾师范大学翻译研究所张思婷将她对《拾穗》的研究投稿至中油刊物石油通讯,才刮起一阵恋恋拾穗的旋风。

张思婷也是《译气风发》这本新书的作者张绮容,目前是东吴大学英文学系助理教授,透过中油与东吴大学合作,前后歷经十年整理史料、访谈当事人、飞往英美找寻原作,最后完成专书。

接下来中油要与高雄市立歷史博物馆合作进行《拾穗》月刊数位典藏计画,预计2024年初即可对外公开,届时只要上网浏览,就可以重温月刊精采文章。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。