清华大学的復校比较特别,当报纸还没有刊出相关筹备復校事宜时,教育部就已经召开学审会,其模式比较像是由上而下的执行政策型。一九五五年九月三日,教育部学术审议委员会第五届第二次全体委员会议,由教育部长张其昀主持,出席委员六十余人。会中,张其昀提出报告:恢復清华大学一案,已经获得蒋介石总统同意先恢復研究所,等待校长梅贻琦十月返臺后,即可决定復校有关事项;关于原子能研究各项问题,亦等梅贻琦返臺后才有进一步的消息。

一九五五年十一月十八日,教育部长张其昀与清华大学校长梅贻琦,在行政院新闻局每周记者招待会上答覆时称:该校復校筹备委员会组织及委员名单业经决定计二十余人,其中将包括若干有关政府首长,以求学术与国家需要配合,名单已呈请行政院核定中,可望于二周内正式成立,积极筹备復校,大约于一九五六年开学,该校復校后将先成立「原子能研究所」,校址将选定在郊区,地点尚须勘查。至于清华研究院教授及学生问题,教授将由国内及海外各聘一部分,研究生则由各大学毕业生中招考。梅贻琦还提到当时在国外研究有关原子能的着名学者,已有十几位与他取得联繫,像是吴大猷、袁家骝、吴健雄、杨振寧、李政道及周长明等人,他们对在臺举办原子能研究均表热切赞助,并表示尽可能回来任教,即使不能长期回国,也愿回来作短期协助。关于经费问题,预计设置一座小型原子炉,将花费五、六十万美元。復校之初就有这样的经费的挹注相当少见,可见原子能这一项目是当时国际上相当重要的一项新科技,也对国防相当重要。

一九五五年十二月十六日,清华大学研究院备委员会于教育部举行第一次会议,希望在梅校长领导下,充实设备,集中人才,对復国建国大业为切实之贡献。随后梅贻琦校长在会议中报告筹备要点,并讨论决定研究院之计画,拟先成立原子科学研究所,以应原子能和平需要,兼为推进原子科学之研究,与此科人才之训练。

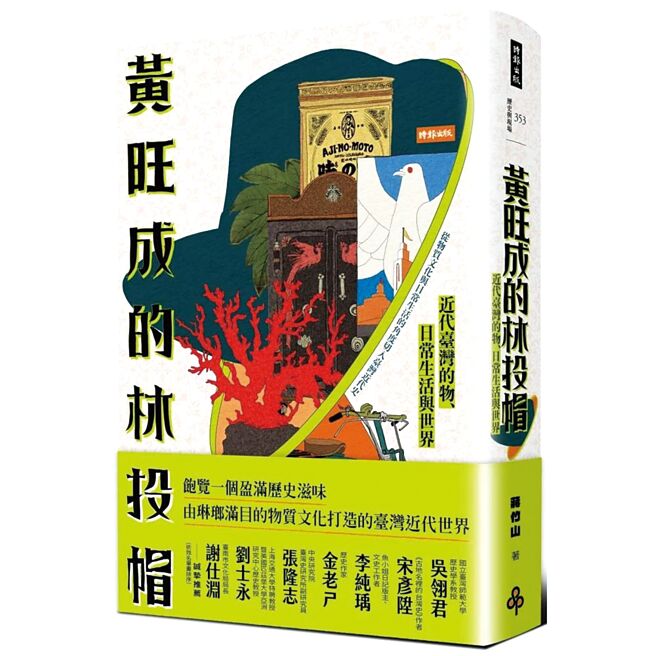

原子科学研究所预定于一九五六年第一学期开始成立至招收研究生及各项研究工作,均採取学术研究合作之方式,与有关研究机构密切联繫配合,使建教合作之方针得以彻底实施,以此作为高等教育的重要新发展。清华校地的最后选择不是在上述的中部及南部三个县市,而是选择新竹,地点定在联合工业研究所旁,石油公司所有地约占五十甲,刚好在新竹通竹东大路之侧,交通便捷。(五之三;摘自《黄旺成的林投帽》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。