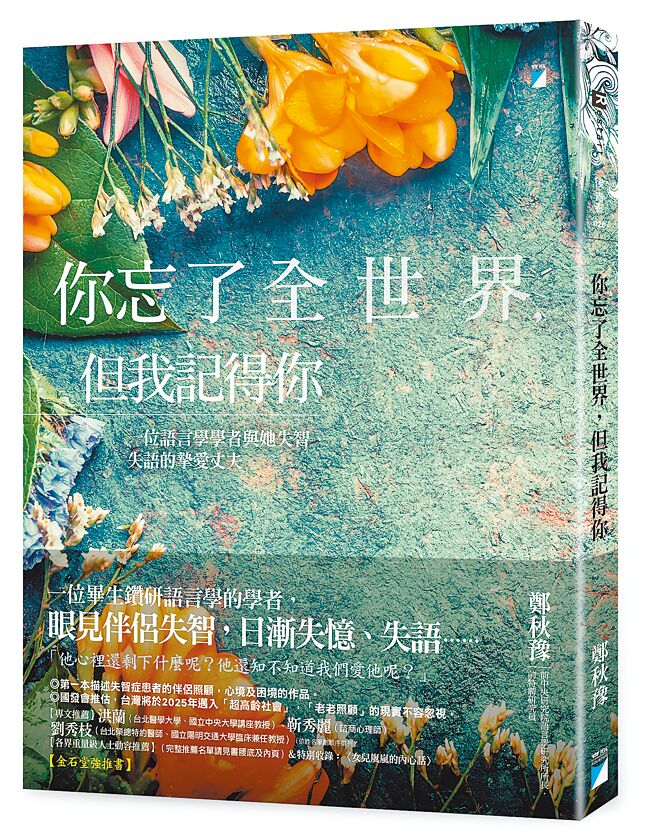

「我以为我已做好了退休前的一切准备,但没能准备的是,丈夫的心智一天天地离我而去,一场漫长的告别于此展开。」这是前中研院语言学研究所所长郑秋豫的沉痛告白,诚如北医教授洪兰所描述:「外表是他,声音是他,里面住的人不是他了。」郑秋豫将这些年的照顾心情整理成《你忘了全世界,但我记得你》一书,犹如一封写了四十多年的情书,她认为,即使患了阿兹海默症的丈夫忘却一切,忘记了她,她仍要振笔直书,全心去爱,全力付出。

正视老老照顾

宝瓶文化总编辑朱亚君指出,她是在国内失智症权威刘秀枝医师《终究一个人 何不先学快乐的独老》新书分享会上,听到郑秋豫教授以嘉宾身分致辞,从自身「猝不及防的独老」开始,谈到照顾心智逐渐流失的丈夫,以及心理上那些不舍、挫折、与无能为力的痛苦,发现宝瓶出版做过许多由神经内科医师、老年精神科医师执笔,谈失智症防治、谈如何照顾年迈父母的书,也做过以散文笔法、女儿写如何陪伴失智妈妈的书,而郑教授提供的是一个全新的视角:银髮族的「老老照顾」,她于是立刻向郑教授邀书。

郑秋豫表示,她在学术研究与日常家务间四十年来游刃有余,不管是亲朋好友或学生、助理都认定她是一个「钢铁人」,没想到面对先生被阿兹海默症渐渐侵蚀的身心状态,连自己都有如走到山穷水尽,日日碰壁的死谷,成为需要身心药物的病人,名符其实如刘秀枝医师所说,「照顾者有时也是隐形的病人」。

郑秋豫回顾照顾先生的过程,一开始身体健康、心理强大,想尽方法每天安排不同的活动,参与社交生活,甚至经常出游,尽量做一切文献上建议可以做、有帮助的事,到后来她才领悟到,「任何所谓的『对他有帮助』,也都是阶段性的。随着先生短程记忆的崩坏及心智衰退,任何当下都会立刻成为过眼云烟。」

照顾不同于相伴

另一个重点是,开始照顾长她六岁的先生时,郑秋豫已经六十八岁,明显年事已高体力有限,老老照顾造成的结果,是两个人一起生病,她终于认清自己有心无力,不得不做出放弃在家照顾的选择,将失智先生送进长照机构。患有轻度忧郁的郑秋豫开始重整独老生活,检视自己的角色,把原本的全时照顾者转换成与机构共同照顾的支援者,并且修补自己的身心健康。她强调,送到机构后「眾人所谓的疗癒,怎么也不能减缓她作为亲人的伤痛」,因为情感上依然难以割舍,幸而有远在海外的女儿精神上的支持,而且得到社区与好友们组成的「秋豫后援」小组的帮助,让她得以在生活中喘息。

出版这本书后,郑秋豫得到许多读者的回响,不少家庭面对送失智长辈到长照机构的挣扎,甚至有读者因为送走了亲人自觉愧疚而罹患忧郁症,直到看了她的书,哭着向送书朋友说终于得到救赎,这是她不曾想过的影响。郑秋豫指出,「谁来照顾」是老年照顾的核心问题,回顾照顾老伴经歷,最困难而迫切的问题,首先是老人照顾老人能坚持多久?其次失智症病患的照顾,是否以在家最佳?她深切体会到「照顾伴侣不同于相伴偕老」,至于有人说她「你愿意写出这些,好勇敢。」郑秋豫说,我只是诚实写出个案,「因为我们没有犯错,不需要勇敢。我们只是生病了。」

她强调,因为她没有任何专业训练,无法对照顾失智症所触及的相关议题如家人或医疗人员的角色、社会参与或社会责任提出任何建议,但她坦然面对先生病情的发展,没有什么不堪,生老病死都是人生的过程,这本书能引起同样伤心的家属因共鸣而疗伤止痛,让她很意外、很感恩。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。