常人多以为中共外交只是充满左派意识形态的口号,激进却脱离国际社会的现实,好像除了「内宣」没有真正的效果。比如「丢掉幻想准备斗争」、「东风压倒西风」、「美帝国主义是纸老虎」、「世界乡村包围世界城市」、「大打、早打核大战」等等。外行者还将这些印象连结到新冠疫情时期北京外交官与西方进行的所谓「战狼式」辩论。这种看法的严重缺陷,是预设中国外交的听眾都位处西方已开发国家。而这部分听眾,不仅因其媒体认知架构所限,且在日益不平等的全球化世界社会中,其实占比并不高。

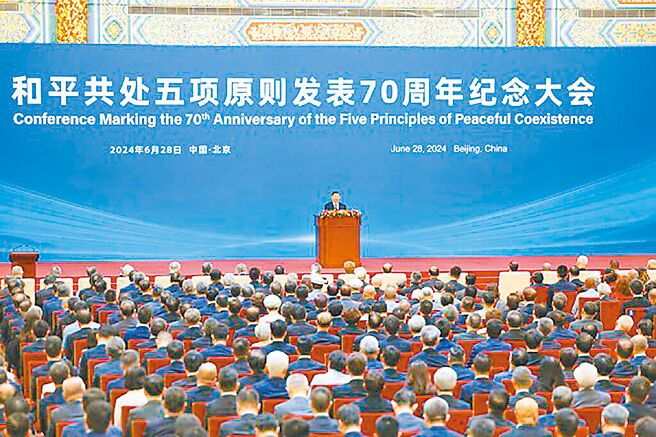

革命外交时期中共的主张充满斗争性,「敢于斗争」也确实一直是其外交风格。但中国外交实践还有很多可操作、诉求性强,甚至能与时俱进的元素。最近习近平在《和平共处五项原则发表70周年北京宣言》标举的、源自1950年代的「和平共处五项原则」即是中国外交主张的长青树,并首先在脱殖各国聚集的1955年印尼万隆会议,由周恩来推广。在与尼克森、戈巴契夫推动大国关系正常化之后,五原则和1980年代的「独立自主和平外交」就成为直到今日「中国特色大国外交」的基本原则,并和习近平的「三大倡议」连结。

「五原则」与「独立自主外交」两者出现相差近30年,但是有一个共同的基因,就是诉求战后大量脱离西方独立的、经济尚在「半封建半殖民」却人口眾多的、「一国一票」的「第三世界」国家。一定程度上,台北当年在联合国逐渐落居劣势,与中苏争相拉拢的这些国家有相当关系。这个过程并非「一带一路」、「亚投行」等大项目洒出后的结果,而是1970年代以来美、苏都未能成功吸纳它们加盟自己的漫长过程。

胡耀邦与江泽民从1982年的「十二大」起至2002年的「十六大」都并用了「第三世界」和「发展中国家」。前者是被毛泽东政治化的概念,用意是区隔美苏霸权的第一世界与其他已开发国家的第二世界。言下之意前两者都是「世界城市」,中国则像是弱势的「世界乡村、第三世界」的天然领袖。

发展中国家一语相对中性,从强调「和谐世界」外交的胡锦涛2008年「十七大」起,包括在「十八大」提出「人类命运共同体」的习近平,正式外交上已不再用「第三世界」。不变的是从邓小平以来,中国外交坚称不结盟、不站队,但「永远属于发展中国家」的身分定位没有改变。更重要者,邓小平1984年接见结束巴西军事执政的总统菲格雷多时盱衡国际,提出以「东西南北」分析国际政治主要问题:「东、西」问题是阵营问题,即是和战问题;「南、北」问题是发展问题,即是贫富问题,深有远见。邓要求的「南南合作」,一直指导着「发展中国家是基础」的原则,也是宣言以全球南方为推动五原则的关键指引。全球暖化严重以来,中方在各种气候会议提倡的「共同而有区别的责任」受南方国家欢迎,是南南合作成果的证据。

美国助理国务卿康达近日在大西洋理事会指出,华府应以更多实力投资、拉拢更多友盟,对抗中国在全球南方的竞争。康达虽然表明没要发展中国家选边,但承认北京在此领域有优势,华府要联合日、欧、澳等才能反制。去年印度即在美欧放水援俄制裁下,召开G20与「全球南方之声」线上峰会,更被西方寄予代为招揽全球南方的厚望。但印度经贸体制、莫迪总理强势的领导与不结盟运动领袖的身分,愿否带领全球南方倒向华府,恐不应过度期待。(作者为国立台湾大学政治学系教授)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。