碳捕捉、封存与再利用(Carbon Capture, Utilization and Storage,CCUS)技术被视为实现减碳目标的核心技术之一。CCUS能有效减少钢铁、水泥等高碳排放产业的二氧化碳排放,透过捕捉高碳排放源,将其压缩后运输至可再利用或封存的场域,从而降低整体碳排放。这项技术的优势在于其减碳潜力巨大,并能促进化石能源的清洁利用,并进一步制成蓝色、绿色碳氢化合物等可再利用产品。

目前,主要的碳捕捉技术包括薄膜技术、吸收技术与吸附技术,其中化学吸收法是主流,物理吸附与薄膜技术虽尚未大规模商业化,但未来技术与市场的成熟将使其具有更大的发展潜力。预计到2030年,全球二氧化碳捕捉量将达到10.24亿吨,并在2050年达到60.4亿吨。如果各国能按计画实现二氧化碳捕捉能力,则2030年有望达成甚至超越预设的减碳目标,从而加速实现「2050净零碳排」的全球目标。

碳捕捉后的二氧化碳大部分将进行封存,但这一过程面临诸多技术挑战,如场域安全评估、后续监测以及昂贵的成本。此外,封存后需确保无泄漏,进一步增加了技术难度。现阶段最常见的封存技术是将二氧化碳注入废弃油田以提高原油採收率,或将其储存在800公尺以下的枯竭油气层与深层含盐地层中,这些地层接近二氧化碳的临界压力,封存量大幅提升。其他如海洋封存技术发展较缓慢,矿化封存虽稳定且安全,但自然反应速率缓慢,需创新技术与合适场域的开发。

碳捕捉后也能进行碳再利用,儘管碳再利用率仅有8%,但它具有巨大的市场潜力。二氧化碳可转化为燃料、化学能源或农业用途,直接或间接使用于产品制造,如乾冰、碳酸饮料,或经过反应生成化学品、聚合物等替代石化产品。这些技术发展方向将成为未来研究的重点。

■到2040年,CCUS将占减碳技术应用的24%

根据国际能源署(IEA)的预测,到2040年,CCUS技术在全球减碳技术应用中将占24%的比例,远高于2017年的预测。这一增长的驱动力来自国际碳费、碳税的推动以及巴黎协定与联合国永续发展目标的影响。各国政府和产业越来越重视CCUS技术的效益,并加强相关技术的研发和专利申请。

由于碳捕捉占CCUS成本的近三分之二,因此提高捕捉效率、降低成本是各国研发的重点方向。根据台湾经济部智慧财产局以Derwent Innovation的分析,全球碳捕捉封存与再利用的专利数量中,碳捕捉技术专利占58.7%,其中吸收技术(化学、物理吸收)占39.1%,吸附技术占26.7%,薄膜技术占21.7%。目前吸收技术相对成熟且应用成本较低,因此成为主流技术,而吸附与薄膜技术则为未来发展的重点方向。

碳封存技术专利占全球CCUS专利的6.4%,其中封存技术占80.1%,运输储存技术占13.2%,监测安全技术占6.7%。随着技术的发展,这些专利的应用将同步增长。碳再利用技术专利占34.9%,其中间接转化化学品的专利数量最多,应用于甲醇、甲烷等产品。

全球已有约40个CCUS商业设施开始营运,主要应用于工业制造流程、燃料转换和发电中。目前,CCUS价值链中有500多个专案处于不同的开发阶段,预计到2030年将新增50个碳捕捉设施。

■台湾碳捕捉专利申请名列全球第七,相关法令规章待补强

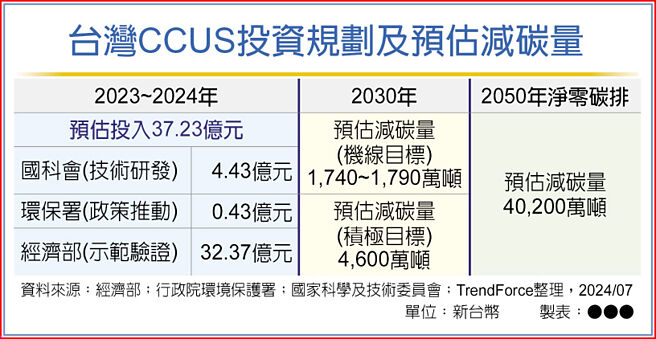

台湾「碳捕捉、利用及封存」行动计画预计在2023~2024年间投入37.23亿元发展CCUS技术。其中,国科会将投入4.43亿元,进行生质物、废弃物气化发电示范应用及推动化学吸收技术的示范验证;环保署将投入0.43亿元,完善CCUS法规规划与配套措施;经济部则投入32.37亿元进行碳捕捉技术开发和应用规划与示范验证。

台湾在碳捕捉技术专利申请方面位列全球第七,主要集中于吸收技术(39.8%)、吸附技术(35.7%)、其他技术(16.3%)及薄膜技术(8.2%)。然而,由于缺乏商转封存案例,台湾在碳封存专利申请方面偏少。相对而言,碳再利用专利的申请数量较多,主要集中于工研院等机构。

儘管台湾在CCUS技术上已有进展,但基础设施建设和研发能量仍需持续投入。尤其在碳封存阶段,台湾缺乏合适的法令规章,且公眾对碳封存的接受度仍存疑虑,需要加强社会沟通。借鉴德国和日本的经验,台湾可透过科学数据验证及环评规范,进一步推动CCUS技术的发展和应用,将有助于企业掌握趋势和商机,并有助于实现净零碳排的目标。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。