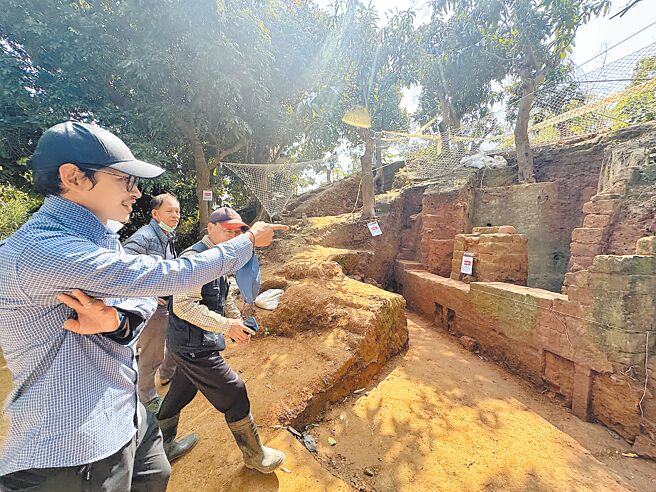

台南关庙区「埤子头II列册考古遗址」,歷经3年多考古发掘调查,首度发现台湾首见清代「瓦漏窑(糖漏窑)」遗迹,文史界认为此一发现确立当地扮演台湾糖业发展史关键地位,诉求原地保留。台南市文化资产管理处强调,现仅开挖部分遗迹,将争取经费扩大开挖。

湮没在刺竹、杂草堆的这处古窑址重见天日,缘于长期在许县溪流域两岸踏查史前文化层的保大文化行动联盟召集人徐世和,2014年时发现了3500年至4500年前橄榄石玄武岩,让他确信许县溪沿岸「底下都是宝」,进一步意外揭露清代「保东糖漏窑遗址」。

发掘调查工作由台南市文化局委托台南艺术大学艺术史学系执行,成果近日出炉。文资处指出,目前发现的古窑体有一定规模,会继续向中央争取经费扩挖,后续也会办理3场教育推广,让社区、学校了解当地珍贵歷史。

台南艺术大学艺术史学系教授卢泰康表示,此次发现大量清代制程用陶器,为台湾仅存、专烧制糖工具「糖漏」清代窑炉遗迹,研判属典型「半倒焰式窑炉」,窑址地表堆积大量密集制糖用陶器碎片,包含糖漏、漏罐等无釉陶器碎片。地表下约3公尺处也发现大湖文化层,厚度约20公分,并出土灰黑色陶片。

他说,透过这些考古出土珍贵遗迹与遗物,揭示台湾早期产业发展、物质文化真实面貌,也彰显南关线歷史人文特殊性。

徐世和提到,许县溪流域两岸涵盖八甲大坌坑文化、大湖文化、茑松文化及牛稠子文化,除了推动原地保留,也希望后续能够成立文物馆,建构教育文化参访平台。

长期关注该遗址的红瓦厝国小老师许耿肇说,20年前归仁十三窑曾轰动一时,却因面临开发等因素,未能保存,成为文资遗憾,保东窑盼能妥善保存。

此窑遗址所在地为私人土地,占地约2分,联盟强调,附近未来将开发关庙产业园区,可能导致人文地景与环境生态衝击,保大文化联盟期盼藉由「保东糖漏窑遗址」,唤起政府保存遗址、传承土地歷史记忆。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。