寧夏中卫市位处大陆四大沙漠之一:腾格里沙漠东南缘,随着近年荒漠绿化有成,当地文旅经济蓬勃发展。治沙造林成功的背后,素有「治沙英雄」之称的中卫市国有林业总场总工程师唐希明厥功甚伟,他找出「草方格」和植物相辅相成的方式,让该区的植被覆盖率从1%提升到42%,令不少沙漠国家都来取经。回顾一辈子与沙漠为伍的经歷,唐希明拍胸脯说:「没有我治不了的沙」。

唐希明说,中卫市沙坡头区的年降雨量只有178毫米,蒸发量却达到1,980毫米,曾是大陆风沙灾害最为严重的地区之一,沙尘一来,铁道全被掩埋不见踪迹。1954年,大陆开始兴建包兰铁路,规划途经寧夏中卫段,当地才真正着手治理沙漠。但因技术与人力的匮乏,「沙进人退」是常态。

唐希明在腾格里沙漠边上成长,从小过着一张口就吃沙、吃饭配沙的生活,「风沙一来,天上不见鸟,地下不见草,能见度就是这么低」。1960年代,当地每年的沙尘暴天气可达320天,沙尘严重时,「早上都推不开大门,全被沙子盖住了,那日子苦啊」。

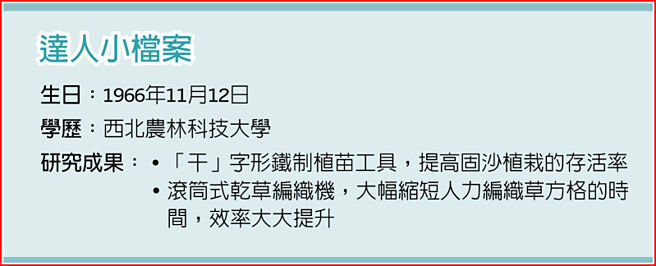

正因不想再过这样的苦日子,唐希明从小立志「要逃离这个不适合人类居住的地方」。但也许冥冥之中已注定,他大学念的是农林专业,1991年从西北林学院(现名为西北农林科技大学)毕业后,被分发到中卫的林科所担任林业技术员,治沙成了他的工作,在沙漠一待就是30多年。

当时中卫已发展出多种治沙方法,草方格治沙法就是主力。将晒乾的稻草插入沙地里,形成四边都是1公尺的正方形草方格,防止沙子因风吹而流动。但唐希明发现,风吹日晒使稻草风化后,方格难以持久,反復扎设又成本高昂。

经过无数次的观察与试验,唐希明发现,要在草方格里栽苗种草才能形成永久固沙屏障。于是他在方格中播下耐旱的沙米、沙大旺等草种,借风力将种子吹落至方格四周,待种子发芽成长,形成天然的植物草方格,显着提升植被覆盖率。之后再栽种耐旱树苗,就可实现永久固沙的效果。如今此治沙造林的模式已被推广到多地。

沙坡头也因治沙有成,开始种植苹果、葡萄、枣、梨、杏等果树,为当地农民带来经济收入。此外,当地还发展文旅产业,包括沙漠酒店、沙漠越野车、骑行骆驼等旅游配套行程吸引不少民眾,旅游商机蓬勃发展。2023年,中卫市就接待游客逾1,500万人次,旅游总收入超过人民币88亿元。唐希明的成功治沙可说是功不可没。

不少中东沙漠国家都前来取经。儘管各地气候不同、沙漠情况各异,但唐希明用他一辈子在沙漠拚搏的经验自豪表示:「没有我治不了的沙」。

同样深受沙尘暴气候危害的蒙古,对寧夏的治沙经验最感兴趣。2022年大陆国家主席习近平前往蒙古访问时,还表示愿与蒙古积极开展防治荒漠化项目的合作,并支持蒙古「种植10亿棵树」计画。

达人座右铭

不为名利,忍耐寂寞。勇于创新、宽容失败、勇战沙魔。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。