提起克罗采(Kreutzer)三字,自然让人想起贝多芬的一首小提琴奏鸣曲。贝多芬共有十首小提琴奏鸣曲,这首编号第九,作于1803年春天,首演是同年的5月24日,在维也纳,担任小提琴演出的是当时有名的英籍小提琴家布里基陶尔(George Bridgetower, 1778-1860),钢琴则由贝多芬本人演出。布里基陶尔有部分黑人血统,善于演奏小提琴,这在当时也算是奇事,因为音乐界很少有黑人,初演很成功。这首曲子原本是要送给布里基陶尔的,但演出后两人感情出了变化,有人说是因为布里基陶尔过于爱表现,得罪了贝多芬,也有说是为了一女人的缘故,贝多芬就把题赠的对象改为克罗采了。克罗采(Rodolphe Kreutzer,1766-1831)是法国籍的小提琴家,跟贝多芬只见面过一次,彼此并没有什么特殊往来,而且有趣的是克罗采本人一生也没演出过这首曲子。

布里基陶尔的画像

贝多芬一共写了十首小提琴奏鸣曲,他本人却不称它们是小提琴奏鸣曲,而是称它们是「钢琴与小提琴奏鸣曲」(Sonaten fur Pianoforte und Violine),原因是这十首奏鸣曲钢琴所担任的角色很重,至少与小提琴平分秋色,他的五首大提琴奏鸣曲也称为「钢琴与大提琴奏鸣曲」,原因也一样。其次,这十首小提琴奏鸣曲写作的时间都算早,大约在贝多芬初从古典走入浪漫的时代,贝多芬在交响曲上宣告进入浪漫时代是他的第三号交响曲《英雄》,而《英雄》作于1803到1804年之间,算起来比第九号奏鸣曲《克罗采》还稍晚一些,小提琴奏鸣曲最晚的是第十号,写作年代大约在1811到1812年之间,也就是他写交响曲第七号与第八号的时候,之后贝多芬停顿了大约十年,才进入他「晚年」的创作生涯。这么说来,贝多芬大部分的小提琴奏鸣曲,都写作在他年轻的时代,都洋溢着幻想、跳跃、实验的气息,听得出这位意志饱满的作曲家正在热烈的追逐他音乐艺术的美梦。

贝多芬的音乐有多重面向,成分也很复杂,就以交响曲来说,他的九个交响曲,除了前面两首之外,其他七首几乎都有独特的性格与特色,代表他不同时代的感受。而他的小提琴奏鸣曲的曲风就比较接近了,无论曲式、结构都很一致,旋律也十分优美流畅,很少有晚年作品艰涩晦暗的成分。最有名的第五号奏鸣曲《春》写于1800年,原没有名字,是后人听到里面有歌唱般浪漫与青春的气息,才将之定名叫《春天奏鸣曲》(Fruhlingssonate)的,曲子不见得为春天而写,但作品中确实有春的意象,那就是轻快、愉悦又充满了希望,其实就是青春吧。

《克罗采》比起《春》稍复杂了些,却也不是那么复杂。首先这首奏鸣曲在十首中的长度最长,曲式变化自然也多些,在乐句上《克罗采》没有《春》那么畅快,《克罗采》里面似藏有些心结,当然心结最后突破了,却也不是那么好破的样子。第一乐章由小提琴破题,随着钢琴跟上,开始几个不好把握的音就是乐曲的最先主题,听得出有点不安的情绪。第二乐章开始是一个很平静的主题,后面接着四次变奏,延伸出许多带着舞曲风格与有沉思意味的乐句展现,是全曲最优美的一段,第三乐章迴旋曲基本是快板的塔朗泰拉(tarantella)舞曲,非常开朗明确,充满了意志力,似乎是为他不久要推出第三号交响曲《英雄》先作预告。

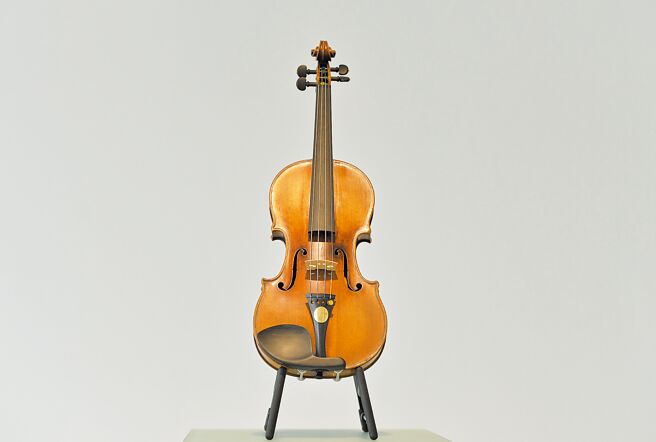

《克罗采》第一乐章起首

整体上这首奏鸣曲虽长,但跟其他奏鸣曲比较,也不算太繁复,技巧有点难却也不算太难,显示他早期对音乐艺术的探测与试验。很多人认为贝多芬的十首小提琴奏鸣曲,尚未迈出海顿与莫札特所建立的曲式与曲风,不算最成功之作,这个说法我也有些同感,但我以为一个人要有内省意味的成熟之作,这长段熟练的过程是不能缺少的,这十首为钢琴与小提琴所写的奏鸣曲可以这样看,不论对小提琴与钢琴都是。

整体看来,《克罗采》有和谐也有衝突,有高亢也有低沉,以音乐的要素言,它一项也不少,但要达贝多芬中晚期音乐的至深至广的程度,明显还有段距离。而音乐随人听,各人的感受也是不同的。

捷克作曲家杨纳杰克(Leoš Janaček,1854-1928)有首弦乐四重奏取名为《克罗采奏鸣曲》(Kreutzer Sonata),这首曲子当然与贝多芬有关,而杨纳杰克受惠于贝多芬的似是音乐中的衝突,而不是和谐,他的曲子中许多让人不安的乐段,也不见得全是来自贝多芬,贝多芬的原曲是有点不和谐的成分在的,但不安的成分不是那么强烈,杨纳杰克的《克罗采》显然不同,其中第三乐章第二小提琴的如「爆音」似的乐段,好像要来「乱」整首乐曲的。

杨纳杰克

其实杨纳杰克的衝突是来自托尔斯泰,因为杨纳杰克在他这首弦乐四重奏的副题写着「得自托尔斯泰《克罗采奏鸣曲》的灵感」。原来托尔斯泰曾写过一篇小说叫《克罗采奏鸣曲》,内容写一个男人谋杀他不忠太太的故事。故事中男主角的太太是个钢琴家,一天他听到她与一个男性小提琴家合奏贝多芬的《克罗采》,两两配合得天衣无缝,便认为他们之间可能有暧昧。一次男的安排出外旅行,却在半途折返,果然发现奸情,男的在盛怒下将女的杀死,故事的始末,是男的在逃逸的火车上与另一旅客说的。

故事其实与贝多芬的音乐无关,世上男女「不正常」的爱情是再「正常」不过的了,只不过贝多芬的《克罗采》是这篇小说发展的导火线。一方杀死不忠一方的故事也很多,问题托尔斯泰所写的故事是否涉及谋杀呢,这就会牵连罪行的轻重了。假如男人不期而遇撞见奸情,愤而杀人,那罪状就轻得多,而假如是设计谋害一方,就算是谋杀,罪状就大了。故事中的男的之前听他们合奏,已意识到有奸情的可能,再外出而復返,显然已有所布置,便涉及谋杀了,这是不争的事实。

托尔斯泰的《克罗采奏鸣曲》写作年代有两种说法,一说是1889年,一说是1891年,大致在他写完《安娜‧卡列尼娜》之后,在写最后一部大部头小说《復活》之前,在此之间,为何要写这篇有极度惊悚意味的小说就是个谜了,再加上这篇小说写得太过真实露骨,不似虚构,深怕影响风化,俄罗斯当局一度还不许它出版。

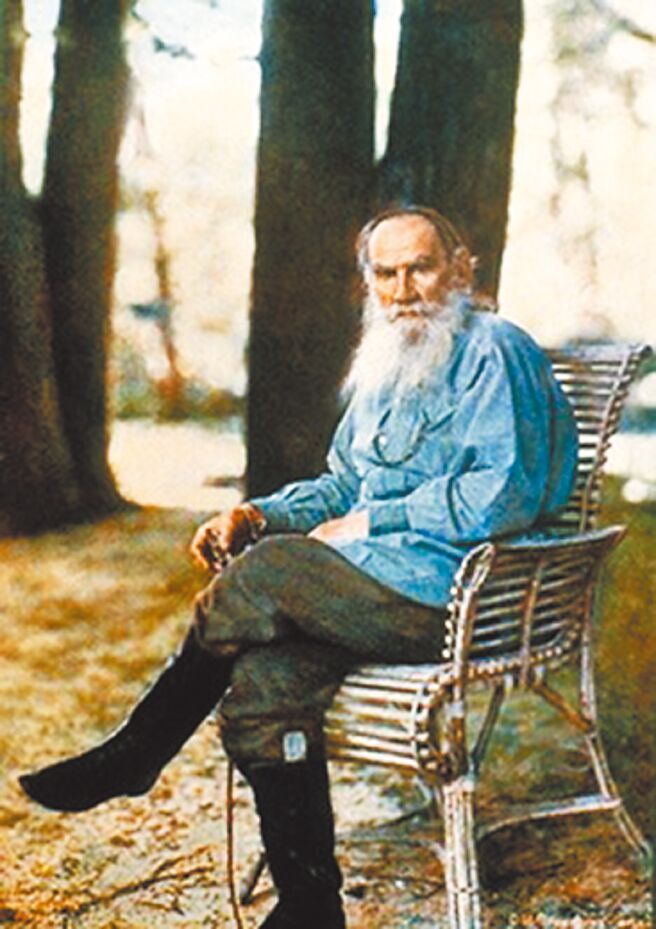

晚年的托尔斯泰

史料显示托尔斯泰在写完《安娜‧卡列尼娜》之后性格大变,连家庭观、婚姻观与整个的人生观都颠覆式的改了。他晚年过着茹素断腥且禁欲的生活,与结缡三十五年并为他生过十三个孩子的夫人也弄得关系很僵,他甚至几次出走,最后死在火车站,这些事都显示托尔斯泰到晚年之后,几乎已成为了另一个人了。

他晚年对很多事都看不顺眼,连贝多芬也一样。他对贝多芬的不满不见得是他艺术本身,而是贝多芬艺术所依附的对象往往是达官贵人,这样的艺术离一般民眾(特别是农民)太远,因而他给的评价是负面的。1897年他写了本《艺术论》(原文英译为What is Art?),极力宣传他质朴且平民化的艺术主张,《艺术论》里面有段描写农妇的歌唱与贝多芬钢琴奏鸣曲比较,文中先描写农妇的歌唱,说:

前几天,我带着沉重的心情回家,刚要进门,就听见一群农妇响亮的歌声,恰巧我刚出嫁的女儿归来,她们正向她表达欢迎。在叫喊声与拍击农具的歌声里,有那样强烈的愉悦,我不知不觉的感染了这种气氛,脚步跟着轻松,便精神抖擞的踏入了家门。

当晚,一位以弹奏古典音乐闻名的音乐家也前来作客,为他们演奏了贝多芬奏鸣曲,他还特别点出演出作品的编号是101号。贝多芬的这首奏鸣曲是他晚年重要的作品之一,但托尔斯泰却形容它是「不明不白,甚至艺术上病态的刺激感都全失了」的作品,他说:

音乐家演奏结束,大家都觉得无趣,但基于礼貌,还是热切的讚美贝多芬这首深奥的曲子。…然而那些妇人的歌唱才是真正的艺术,传达了确定与浓烈的感情,贝多芬的奏鸣曲不过是首失败的艺术尝试,没有任何特定的感情,因此一点也没有办法感动人。

托尔斯泰的论点基础于他对艺术的认知必须发自人类最真实的感情,而且艺术必须强调它的共同性而非个人化,方能为大眾领受,而古典艺术家如贝多芬受限于他所置身的位置,无法真正参与这种与眾同乐的「共同性」,因此他判断,古典艺术家的艺术是矫揉的,他的艺术当然也无法感动多人了。这是讲艺术社会学的人所持的观点,托尔斯泰晚年论文学、论艺术大多近乎此。

但贝多芬的这首101号钢琴奏鸣曲,是否真如托尔斯泰说的毫无价值可言的呢,这问题自有更内行的音乐家就音乐本身给予评价,一直有不满与怨言在的托尔斯泰是比较不足为凭的。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。