楔子

退休后,我得暇从新文化地理学(new cultural geography)及文化人类学的角度,重复细读先秦典籍再三,多年下来,新意时有,好似初闻大道,获益良多,兴奋不已。遇有演讲时,不免把孔老夫子老掉大牙的「志于道,据于德,依于仁,游于艺」(《论语.述而》)的理想,搬出来,面对到场的男女老少,问卷一番。

「请问,在座有『志于道』的没有?」骤闻此一有关求「道」古老过时又玄远深奥的大问题,全场听眾,面面相覷,以充满狐疑的眼光,瞪着好像脑瓜子进水的我,鸦雀无声。

类似这样场合,我连续试了几次,都不得要领!只好另起炉灶,把问题改成:「想『做自己』」的,请举手!」

并在银幕上,配合放映台北街头张挂的巨幅广告,内容为吴尔芙(Virginia Woolf 1882-1941)在《自己的房间》(A Room of One’s Own)一书中的名言:「一个人能使自己成为自己,比什么都重要。」(It is much more important to be oneself than anything else)。

结果在场的男女老少,大多都毫不犹豫的,大方举起手来。

一、言论当随时代

事实上,吴尔芙那句名言,脱胎于铭刻于德尔斐阿波罗神庙上的古希腊警句:「认识自己」(Know Thyself)。因为,「成为自己」的先决条件,就是「认识」自己。吴尔芙把「古意」翻新重述,遂能再度打动人心,普世流传,甚至夸张的,贴上了台北街头,变成当代中国人的心声。

然而,「认识自己」,岂是简单的事,更别说「成为自己」了。从宏观角度看,平浅易懂的「认识自己」与貌似艰深的「志于道」,异曲同工,讲得是一件事。东晋建武将军殷浩(303-356)对如何认识自己,有非常戏剧性的深刻自剖,值得玩味再三:「桓公少于殷侯齐名,常有竞心。桓问殷:『卿何如我?』殷云:『我与我周旋久,寧作我。』」 (《世说新语.品藻第九之三十五》) 可见「理想自己」与「实际自己」,永远「争斗」不休,此事古今中外皆同,胜败对错之间,并无绝对标准答案。正如象山先生(1139-1193)所言:「东海有圣人出焉,此心同也,此理同也。西海有圣人出焉,此心同也,此理同也。」

于是,我有样学样,把「志于道」改成「志于发挥自己独特生命力!」对听讲者发问。几次尝试下来,发现此一古老的命题,换了个现代说法,果然立刻万古常新起来,毫不费力,就抓住所有当代人的想像力!

石涛(1642-1707)《苦瓜和尚画语录》有箴言曰:「笔墨当随时代」,传诵三百多年至今,已成绘画圭臬。语言又何尝不是!哲学用语,更当随时变化,必须时时更新,才能方便说法,普渡眾生。庄子于此,早有体悟。他那句遭人忽略的名言:「道未始有封,言未始有常。」(《庄子.齐物论》)意思就是「生命力从来变化无穷,无法封顶,随之而起的心得言论,不宜守常不变,应该随时更新。」

孔子后一百五十年,庄子在<人间世>一文中,重新阐释儒家「忠、孝」核心理念时,就完全避开此二字,採用简要的「义、命」新说法,取代复杂的旧调。

他藉夫子之口,申明「天下有大戒(关键大事)二:其一,命也;其一,义也。子之爱亲,命也,不可解于心;臣之事君,义也,无适(无论何处)而非君也,无所逃于天地之间,是之谓大戒。」意思是说父母子女关系、君臣关系,都是命定,是生活在农业阶层社会里的人,必须面对的重大问题。「是以夫事其亲者,不择地而安之,孝之至也;夫事其君者,不择事而安之,忠之盛也。」强调人子无论处境好坏,都要事亲安亲;人臣无论事大事小,都该一律承办,如此才算忠孝两全。最后庄子建议,子、臣面对两大要务时,最好能「自事(修养)其心者,哀乐不易施乎前。」把身心修养到,超乎荣辱哀乐之境,「知其不可奈何,而安之若命」,就算达到「德之至也。」如今,父母还是父母,君臣却变成了,公职与公仆,「自事其心」还是一门不分古今的必修课。

由此可见,即使是庄子,也不得不承认老子那种「小国寡民」互不来往的「渔猎採集社会」,早已一去不返。置身「精耕农业社会」,面对「家国一体」的春秋时代,儒家寄望于阶层等级森严的人间,藉由努力推行「礼、乐」,维繫人性尊严的根基,规范理性、感性的平衡。生活在战国时代的庄子,更是无法不面对精耕农业式的家国体制,「无所逃于天地之间」,在「知其不可奈何,而安之若命」的情况下,只能随时代之变迁,翻新安身旧说,展开立命新论。

二、德性如何践形

西哲虽然提出「认识自己」为人生核心命题,但却没有随之开示如何认识之道。孔老夫子则十分体贴,简捷扼要,为吾等「蠢蠢凡愚,区区庸鄙」(李世民(598-649)<大唐三藏圣教序>)指点「发挥自己独特生命力」的三大步骤。

首先「生命力」必须找到自己「独特德性」做根据,也就是「据于德」,才能充分发挥。而发挥「生命力」的最高目标与方向,要「依于仁」,也就是依靠与身边所有接触到的人,不断沟通对话,方能寻得。至于展现「生命力」的具体实践,要在各种「六艺」或「百艺」之间,在实用、劳力与非实用、脑力之间,随机应变,多方游走尝试,不停探索发现。

首先,要找到发挥自家生命力的焦点,也就是自家独特德性之所在,这是「认识自己」的核心条件。此事,说来容易,做到很难;其实,说难也不真难,只要依照道家老子的说法,一切顺性而为,似乎就可水到渠成。《老子.五十一章》有这样的漂亮话:「道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命(命令、干涉)而常自然。」

然而人世间,如此这般,顺性贵德而为,就能水到渠成,修成大道的,几如凤毛麟角,百年不得一见。一般看到的,多半是终生为寻找实践自家「天然德性」,而不断苦苦尝试,而又莫衷一是,迷惘困惑不已的人。大家汲汲营营,寻寻觅觅,到头来,落得空忙一场,饮恨而终。

《孟子.尽心上》指出:「形色,天性也;惟圣人,然后可以践形。」 所谓「形」,就是天生的长相高矮胖瘦,「色」就是独特的表情喜怒哀乐;这都是「天性」外在特徵,与生俱来,一望即知。至于天性内在特徵或核心,则如探矿者在自己体内的大山中,踩寻矿脉,面对峰峦无尽,扑朔迷离,漫无头绪,无论是下苦功,或靠运气,都无法轻易发现。一旦真正找到,内外立刻合一,矿脉的入口就是自家山岳的正面,电钻、锄头等复杂的挖掘工具,皆可抛弃,只要徒手一挖,便得矿脉,天涯成为咫尺,「践形」毫不费力。

一般人,多半是找了大半生,刚刚看到一点端倪,就信心十足,以为找到了。其实到手的,多半只是一条假矿脉,一旦深挖下去,往往只是拾人牙慧,一无所获,闹得空欢喜一场,成了自以为天才的庸才。而生命此时,却不幸已到尾声。

生物界便不存在此一问题。例如分目分科为节肢动物的蜘蛛,繁衍出数百近千种,多半生来就有形色俱全的外在天性,也有能够吐丝结网的内在天德,不必寻觅,生命形色与生命活力,随时合作无间,发挥到极致而丝毫「无歉」,顺性而行,自然「践形」。与同类相遇,是敌是友,是雄是雌,胜败交配,一试便知,无所谓「依于仁」的问题;在结网上,神技自由天授,毫无「游于艺」的必要。

因此,「践形」问题,只有人,有自由意志、能自我抉择的人,才会碰上。《朱子类语》解释道:「人之有形有色,无不各有自然之理,所谓天性也。惟圣人能尽其性,故即形即色,无非自然之理。所以人皆有是形,而必圣人然后可以践其形而无歉也。践,如践言之『践』,伊川(1033-1107)以为『充人之形』是也。」

在此,我们姑且在各行各业中,选「书画家」为例,具体说明「践形」之道的艰辛。

孔子云:「吾十有五而志于学」(《论语.为政》) 表示一个人,至少应在十五岁左右,即开始,通过各种学习游艺的过程,寻找发挥自己天性生命力的焦点。当然,天才高逸的,七岁八岁,就展现出所谓的「宿慧」,成为人们眼中的神童。不过「小时了了,大未必佳」,「神童」万一成了「假矿脉」,那就弊多利少,前途堪忧。

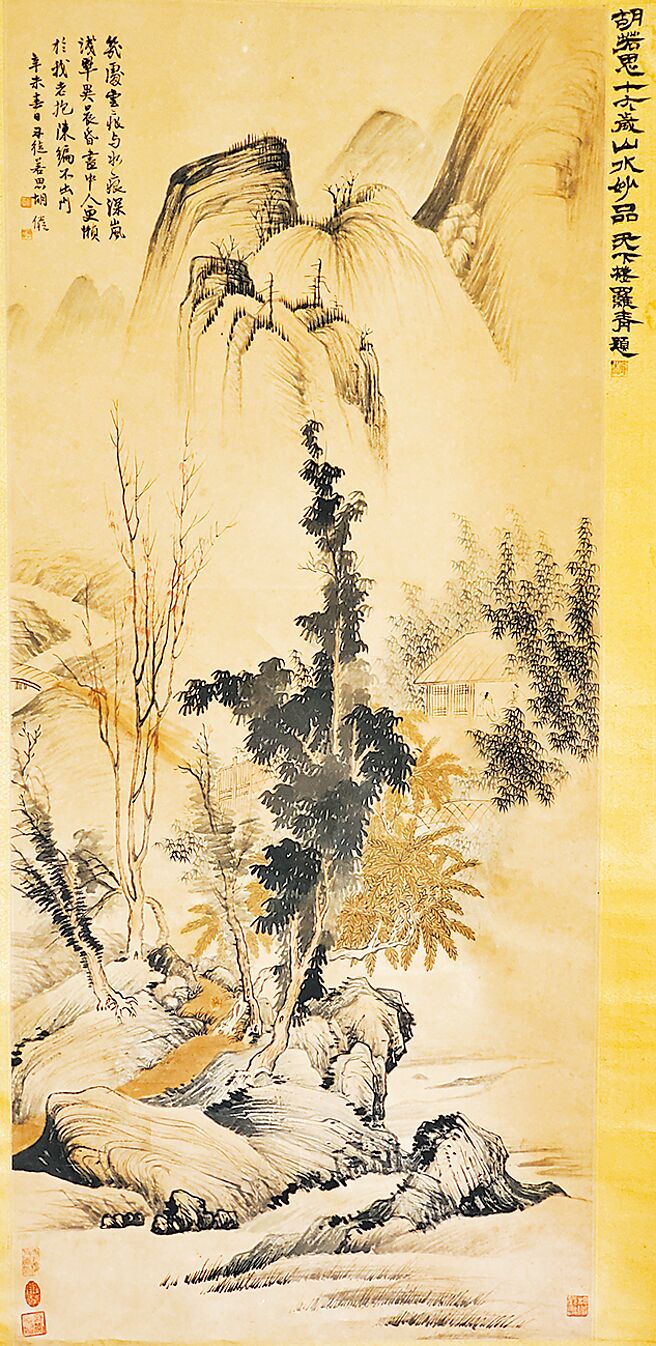

张大千(1899-1983)、胡若思(1916-2004)的师徒关系,就从这种令人惊艳的「神童」佳话开始。胡若思九岁时,诗书画表现,杰出超凡,有神童之誉;二十八岁的张大千,一见相中,收为大风堂弟子。当时大千自己,不过刚进入摹古有成的阶段,开始摆脱任伯年,尝试上通清、明、元、宋,与古代大师对话,建立自家风格。十年之间,胡若思随大千一起成长,尽得真传,画艺可为大千代笔,作品更可乱真乃师。寒斋「天下楼」藏有胡俨十六岁画的《深岚浅翠图》(1931),笔墨老练遒劲,气质清雅明洁,简直不让大千专美。

不久,日军侵华,掠夺北京,大千未能及时逃出,暂时下落不明。死讯谣言,不胫而走,传到上海。胡信以为真,遂偽造大千书画近百幅,以纪念恩师为名,展览牟利,出售一空。逃出北京后的大千,闻讯大怒,于上海登报,将之逐出师门,成了一则广为流布的笑谈。

胡若思早期作品,受大千风格影响,虽未自成一家,但毕竟系出名门,典雅明丽,韵味不俗。离开大风堂后,他以西式光影明暗法,发展自家风格,画品不升反降,东尝西试,无法显彰自己独特的德性,不时落入俗不可耐的恶道,完全无法与独创「月夜灵光」山水的陶冷月(1895-1985)相比。《中庸.第二十九章》云:「诚者,物之终始。不诚无物。」一点不错。(待续)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。