去年冬天,我和家人决定去我们都一直很好奇的两个地方,北京和天津。

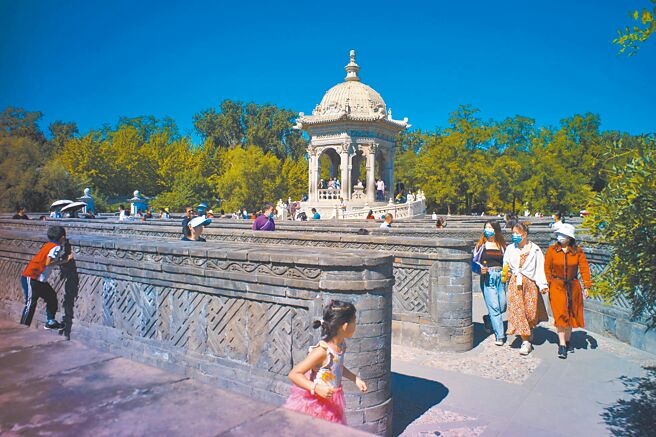

九年的义务教育让我们对歷史课本上的火烧圆明园、天津租界略有耳闻,却依旧带着一种难以言喻的陌生。在行前准备时,我就发现这两个地方的许多不同。来到北京,就好像以前去到爷爷家,要守许多规矩,话不能乱讲,东西不能乱碰,还要跟着长辈的生活节奏走。而去天津则是像去邻居哥哥家,家内有各种不同风格的布置,但又不显得凌乱,也能看到许多新奇好玩的东西。

虽然小时我也很期待去到爷爷家玩,毕竟爷爷都会和我分享他以前当兵的趣事,就像是听歷史故事一样,吸引着我一次次地听下去,但偶尔我也很期盼着能有些不同的事物,能接触更多新鲜特别的东西。所以这次的旅程,我也抱着像以前去别人家探访的心态,来参观一下这京老头和津小伙的家,看看我能有些甚么收穫。

说到北京,第一个浮现在脑海的肯定是故宫。虽然它在地理位置上并非北京市的绝对中心,但从城市规划与歷史发展来看,一切似乎都以它为圆心向外延展。那天我们搭地铁抵达天安门东站,一走出站,果不其然人潮汹涌。所幸正值淡季,虽称不上清幽,但也不至于摩肩擦踵。我们默默地随着人流向前走,耳边突然传来公安透过喇叭广播的指示:「请两两排成一列,拿出身分证,外国旅客请出示护照,依序检查。」

这样的检查在北京并不少见,尤其是在知名景点周围,几乎都有警察驻守。虽然他们大多只拦查当地人,但整座城市的气氛因此显得格外拘谨、封闭,有一种「即使没有做错什么,也不能太随意」的感觉。

一踏进故宫,首先映入眼帘的就是那一重又一重、盘根错节的宫宇结构。即使手上拿着地图,脚下仍踏得迷迷糊糊。好像整座故宫不只是地理上有许多曲折,歷史上也藏着太多隐晦。导览人员的声音从我们耳机中断断续续传来——「太和殿是明清两代举行最隆重典礼的地方」、「屋脊上的小兽数量象徵该建筑的等级与用途」、「宫墙採用象徵帝王的明黄色琉璃瓦」……这些过去只存在于课本上的片段,此刻如潮水般涌现,每一瓦每一柱都带着时代留下的重量。走在这些宫殿间,我一边抬头仰望那些飞檐翘角,一边想像数百年前的帝王与嫔妃是如何穿梭其间。

前殿外观气势磅礡、金碧辉煌,而越往深处走,越能感受到一种孤寂的衰败。除了几处慈禧太后的寝宫尚且保存得体,其余妃嫔所居之地大多显得冷清破旧,和我记忆中那些古装剧里的华丽场景完全不同。

现实总比戏剧还要苍白——那些曾经掌权、受宠、荣华一时的女子,最后也只剩下一间间暗淡无光的旧屋。

不管是人还是建筑,都有老去的一天。即使再风光,也会在时光里慢慢褪色,成为歷史中的回忆与注脚。走着走着,不知不觉就到了故宫的闭馆时间。我们带着满足,却也带着遗憾离开,彷佛还有许多故事藏在墙角没听见,还有好多细节,来不及看。

隔天一早,我们匆匆从旅馆退房,赶往高铁站,踏上前往天津的列车。旅途的奔波让人身心俱疲,我靠在座位上,不知不觉地睡去。再睁开眼时,窗外已是天津。

一下车,我就立刻感受到与北京截然不同的气息。天津给我的第一印象是轻松与活泼——街道比北京宽敞明亮,建筑风格也更为混搭且年轻,欧式楼房与现代商场并肩而立,少了北京那种一板一眼的「仪式感」,却多了许多生活的温度与弹性。即使已是晚上十点,车站外的街头仍然灯火通明,街边摊贩热情叫卖、年轻人骑着共享机车在街角穿梭,让我一时间甚至有点错觉——这里比北京「吵闹」了两倍,也「自由」了两倍。

我觉得自己像是在北京与天津这两种风格之间游走。天津虽然也拥有许多歷史遗迹与古蹟,还有不少欧式建筑穿插其中,街道宽敞整洁,城市规画井然有序,但正因为如此,人与人之间的距离也拉开了。那种宽阔反而让我感到一种说不出的孤独,好像我真的只是个匆匆路过的观光客,只能在旁边观看他们的生活,却无法融入其中。

虽然天津的天气宜人,当地人对外来旅客也比较亲切友好,但我却隐隐地想念北京──那个街边会有大妈大婶高声叫卖糖葫芦、每逢上下班时间就挤得水泄不通的城市。

我这才发现,我想念的是那种人情味,是人与人之间的连结与摩擦。即使拥挤让人感到不便,有时甚至令人烦躁,却也让我真实地感觉自己「在场」,能够暂时摆脱内心的烦扰,融入北京那分热闹又混乱、却也温暖的生活气息中。

在这样的比较与选择之中,我惊觉,其实我的生活里也一直存在着类似的挣扎──在规矩与自由之间、在传统与现代之间、在自律与放纵之间。我像是个站在中间的人,一方面有着自己一套坚持的原则与乖僻的个性,不愿轻易妥协或被改变;但另一方面,我内心深处却又渴望有一天能够被某人轻轻牵引,带领我跨出舒适圈,去经歷一些不同的可能性。

正因为这样的矛盾,我常无法与每个人自在热络地相处,我多半只能与性格接近、彼此理解的人深入来往。家人与朋友常常鼓励我多尝试、多接触、多交朋友,可对我而言,那却像是与自己的性格搏斗一般,使我感到为难与苦恼。

说到底,我其实是个很苦恼的人。我一方面向往一种安逸而稳定的生活──最好能隐居森林,在无人打扰的空间里过着自己的节奏;但我又清楚地知道,孤独会在某些时候悄悄袭来,让我渴望人群的喧嚣与热闹,渴望那种即使拥挤却真实的生活感。也许,真正的平静,不是隔绝一切,而是在纷扰之中找到与自己和解的方式。

原来,我并不只是观察两座城市,也在照见我自己的性格。我对人群有些胆怯,对尝试有些迟疑,但我并非抗拒改变,只是习惯独处,也怕走得太近后受伤。所以,这趟旅行的真正意义,不只在于参观景点、看见风景,而是我更清楚地看见了自己:一个同时渴望孤独与热闹、稳定与变化的人。

或许人生就是不断地穿梭于「北京」与「天津」之间。有时我们像在北京,活在规矩与重量里,学会尊重歷史与传统;有时又像在天津,想挣脱束缚,去追求自由与新鲜。但走着走着我们会发现,真正重要的,或许不是选择哪一边站得更稳,而是如何在两种极端之间找到一种过得下去的方式,学会与自己和平共处,并在矛盾中缓缓前行。

就像林语堂说的:「花开是花的天性,有人观赏与否,皆与花无涉。」人生也是如此,我们无需急着成为谁眼中的模样,只需在自己的节奏里诚实生长。

愿我们在每一场南北奔波、东西对照里,都能更接近那个安顿自己的所在。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。