50年前:那些年,早熟的忧伤灵魂

《车过台北桥》是个人最早成书的散文集,一九七五年由高雄胜夫书局出版。主持人潘胜夫于出书时再三叮咛:「出版这本书,不是给你留作纪念,要持续写作,让更多人看见。」

从拿到出厂新书那一刻,眼睛含笑、意气飞扬,心情无比快活,不由流露一副蠢笨模样。「不过出版一本书,还真以为此后就是文豪、大作家?」心知无须妄言,我不做如是空洞悬念。

日后,一旦面临具挑战的语文梳理能力,自觉自嘲:哇,即使让我披上龙袍也不会是皇太子。

这本两年间写成的书,叙述:自黯然少年走进青春,在冷冽的新竹尖石教书、竹北犁头山和桃园观音服役、湖口授课,及至后来北漂,车过台北桥,下圆环,走寧夏夜市,徒步后火车站,和陌生城市初对应,更是与都会爱恋而流露镜花水月般,早熟的忧伤灵魂的文字。

年少对生存的种种爱慕,总是生涩而忸怩,不若追逐热爱之物那样畅快。那是七O年代初期,全球广泛流行存在主义,虚无情境的主张蔓延,我沉浸其中,熟读玩味,流耀含英、作为文章,深受影响。

再说,一九七三年仲夏,在桃园观音驻守海防,因缘结识一群来自各地友善的战友,兵役岁月,学习不少书本无法获取的东西。一季长长的夏延续到深秋,多数时间都消磨在碉堡、海边和井湄,聊天或文书任务之余,得閒潜入写作与阅读的堂奥,其中一座可容三、四部军用大卡车的碉堡,苦涩与冷清的空间,几个能遮蔽的角落,成为隐藏我偷情般创作的私密基地。

如果说,创作的思维,是经由一波波浪花冲击而起的灵动,毋寧说,是我寧愿把装傻扮呆的兵役生涯,放逐到潮起潮落的空荡之中,让更纯粹、更真实的内在寧静,随时间存在,而我正是会为了单一原因或想法决定行动的人。

七个月海滨碉堡恬适的日子,的确引人快意,海鸟、枯枝、雨季、烛光、乌梅酒、攀满淡紫牵牛藤的炮台,我在那里酝酿、持续写作,并注入不懈的信仰,让青春体能投入繁忙的军务之余,记下想念尖石、怀念犁头山弟兄的文章。

收入书中的篇章,大抵是军旅两年,发表在报刊之作,把刊载的作品整理成册,非意味写作者即将告别纸笔生涯,这是起始。头顶之上,才是离天穹更近的地方。

取书名《车过台北桥》,只因移防桃园观音、别离新竹故里,去到陌生台北,留下起初印象。台北的月色真有那么橙黄清明?谁注意到了。台北的夜晚总是泛着不同色彩的人造光芒,真正的天色,无人在意。

如今看来,这本书的写作,犹如未脱风花雪月的嫩弱空幻,才会有如下初学发表于一九七五年三月二十四日人间副刊〈我亦乘风去〉,初识台北西门町的片段文字:

深夜的台北街头,人潮、车声依旧,一班一班公车,涌出一堆花花绿绿的陌生人。有人哼歌,只因晚风疾疾,有人把灿烂霓虹,映入有神、无神的眼帘。

凝视,凝视,怔怔望着一千张、一万张茫茫然的脸孔,顿悟,我正面临一段如人潮般聚合、散去的旅程。脚步声、风声、月出无声;摩天楼顶,月亮拧出一滴、两滴星光,照映玻璃橱窗一幅冬令资生堂,游来一双深邃水眸,如此撩人的现代眼眸。

所谓西门町,就是手插口袋,招摇过市?所谓天桥,台北街头始终望不见滚滚浪涛的观音海,海边的碉堡和飞鸟。

何其匆忙的城市,何其孤单的路灯,骑楼下,除了陌生脸孔,便是站在街角,随风吹拂的异乡人。

那个异乡人。我确知,台北人的悲欢早已互不相通。

当沉重步履,一脚踩入呛然的喇叭声,车来,车去,我木然伫立在一幅血淋淋的电影看板下。想不起,记不得,呜咽的犁头山,可有着军装男子为我塑翼,化成深秋鹰隼,细啄子夜观音水苍苍?

仰望啊!记忆的观音海岸,奔流大洋,淘尽往日多少黄昏雨?

人总是对尚未到来的失去毫无感知,人生许多鄙俗不堪的事都要依靠自己勾消,遗忘或许是一种生存之道。俗人只能见到世界的一半或更少,想到第一本书的写作表意,如此虚幻、矫情,华丽而少实意,从不持论严正考虑未来要写出怎样的文字,这不该是写作新手应有的选择。

我像极了雨中的蜗牛,假借坚硬的外壳,掩饰内在柔弱的自我,只能在滂沱大雨里,感嘆自己不过是无可作用的软肋,不知如何消解!

这个世界是由许多小世界组成。时代在发展,环境在演化,社会事件断续的在眼下流淌,今后读者需要的会是集感官、速度于一气的读物,我又如何穿越流动缓慢的阅读现实,察觉个人余生的写作意向?或是,只想径自进入微妙的虚空,写些矫揉造作、碌碌无为的废文?

从未真正离开书桌,也不曾离弃写作,这些话交织在心中,无所伏窜的撼动许久。

50年后:120蕊文学花

我的一生,大都被心智指使,局限在写作中,而写作是我在冷漠世界唯一的温度。这本书或是自述为文心意的最末章节;当年,第一本书是怎么开始?写些什么?把第一本和末尾一本对比,经歷年少到年岁渐长老去的职涯,期间发生怎样变化?大概也隐匿不少力有未逮的创作困惑,一些从前说过或没能讲清楚的写作动机,都在这一本书说明。

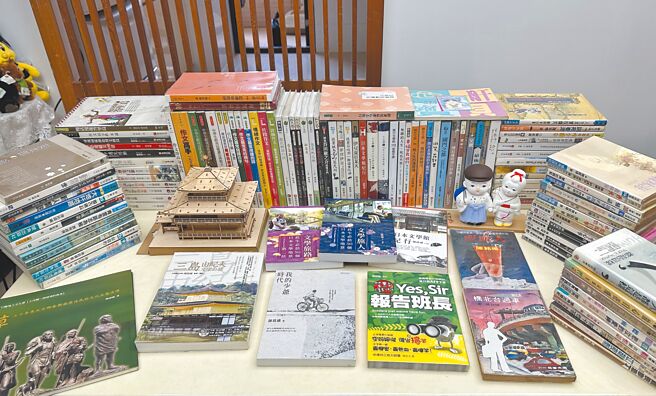

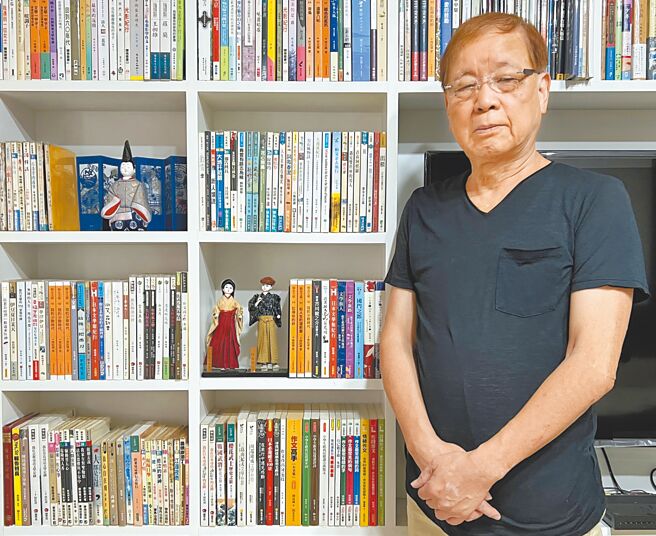

回望一九七五年出版第一本书《车过台北桥》迄今,已然五十载。期间从事教师、编辑、广播、编剧、出版、写作,不觉完成一二O本书作;只因类型不同、散文、小说、报导文学、文学纪行、歌词、剧本、小品,便以一二O蕊文学花自喻。就是,七十有五的文人生涯,总要有一段时光,不念过往,不问未来,仅在无垠的时间,体会写作给生命带来特别的兴味。

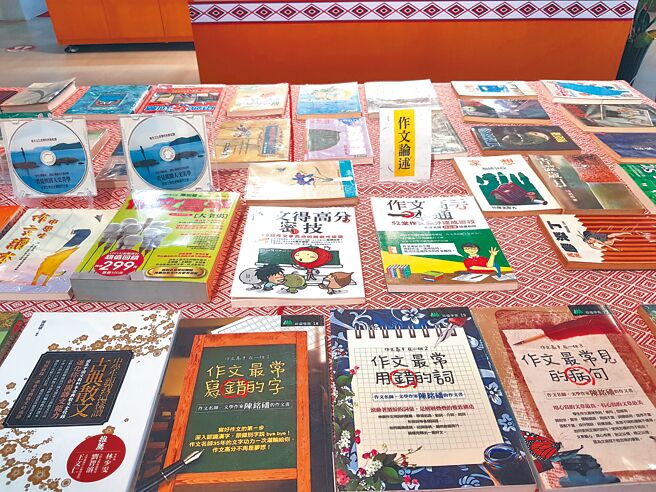

第一本书叙述在群山掩映,丛林摇曳的尖石山居岁月、桃园观音海岸军旅生涯,全书篇章大抵在海边碉堡写成,并披露于主要报刊;如今,从一一九本着作,择其五十册类型不同,数篇细工描绘,文字迥异的作品,记叙创作起源、背景轶事、写作技能,以至无视熬夜疲累,汲取报导文学的涵义精随,逐一载记系列「日本文学地景纪行」的文学旅次,不是为穿透旅行之趣,而是为寻求匮乏的智慧之光;这个密码,这个行动,催促记忆,让我完成第一二○本的《写作职人的本事》,于此,诸多年少伤怀、年长感触,或许会跟着文字消长。

到底是什么样的因缘?怎么样的机遇?让我脑门敞开,在一个明净少喧嚣的住居社区,磨砺文字,添增养分,自梳清晰的感染力,写意完成连自己都为之动容的《写作职人的本事》;每一本费尽心思创造出来的书,都是一蕊绚丽多姿的花,只能说,是歷练老成的本事(能力),使我勇气倍增的胆敢溯及这本书所提,每一本书、每一篇文章的写作本事(原委)。

生非才子,更非才情超迈之士,但够努力,五十年的写作生涯,兼及辛劳与欣喜,其中不乏以典雅物语串连环境变迁、心思骚动和生命曲折的情节,不说不明,不写不痛快。

五十年,甚或七十年,根本无法摧毁与逃离不平静的岁月,只能随月色恣意的在阳台摇动不明的叶影,一次又一次听闻暗黑里的夜莺啼叫。听着,没有夜空,星星也不会发亮。

人生是一场露水因缘,每日清晨醒来,就是新的一天;从跨年走过暗夜,又是新的一年。几年来,媒体人谢蕙蒙熟悉我执着写作的毅力和出版的决心,就算稍有进步迹象,我还是会认真细读脚下的土地、足迹。她在脸书分享过一篇细致分明的讚赏文,这篇寓意深远的短文,就像在对后中年的人说「青春」,真是受用不尽的夸讚词:

距二○一五年欢庆他跨过第一百本着作不到十年,今年即来到第一一七本《记得你的好》和第一一八本《文学旅人》,平均一年两本新书,写作量相当惊人,他说:「写作,苦不堪言;不写,又如死去灵魂的躯壳,更苦。」

《记得你的好》呼应前年出版的《给人生的道歉书》和《我的少爷时代》,彷佛千帆过尽,看见柳暗花明,七十以后的书写更坦然豁达,流露更多熟年自信,文字也更加抒情柔美,橘色封面上有三个人,像三只小蚂蚁,在穹苍下十分渺小,也格外孤单,但转个身看见彼此,似乎远远在召唤。人生路上,某个时候遇见某个人,一起走一段,就这样被记得了……这封面让人很有感。「喜欢的人,不喜欢的人,后来全都放进人生的匣子里,不愁不苦了!」阿磻老师如此解。………

这次收下《记得你的好》和《文学旅人》,我的书柜收藏陈铭磻的作品也来到第三十三本,从最早纯粹写旅游见闻的《雪琉璃》到切入歷史人物的《战国武将之旅》,直到结合日本文学和地景之后才真正奠定一家之言(媒体前辈邱海岳语),这背后所花的时间精力更数倍于以往,他在书中自云:「要我嫌弃花钱到日本旅行,只为写作地景是一种难谏的奢侈,那是不可能的事……我已无法停止使劲紧抓流动生命的风,踏实书写。」七十三岁(二○二四)的他,一生悬命,终于成为公认的「文学旅人」,这四个字是二○二三年他在桃图举办日本文学馆物语展,主办单位送给他的尊称,如今他更用在新书封面上,期许人人都能透过文学地景重新了解日本文学,发展更好的双向交流,加深旅游的体验。

宫崎骏在《神隐少女》说:「只有一个人在旅行时,才听得到自己的声音,它会告诉你,这世界比想像中宽阔。」而他,透过旅行、阅览及写作,终于听见心的声音。

我不自大也不自卑,接受自己只是凡庸个体的事实,勤耕写作,谋定生计,平静的投身世俗,青春,就此画上休止符;过去的荒唐岁月,就只有狼狈、无奈吗?也不是,青春或许不是什么了不得的宝物,写作也不是何等神圣的行为,但至少不会让此生遗憾;走过青春,尝试恋情,确认自己文笔行不行,才能与迷惘人生交流。每个人的一生,会失去青春,失去性命,一路走来的痕迹,会长久映入脑海,沉浸心底。

世间尽是凡人,孤独时静默,大概就是这样,一个人独立生活久了,总会不自觉为孤独赋予诗意,然,这分诗意只能归属喝咖啡的清晨、浪漫的下雨天,其他时刻,孤独就是孤独,心事无可栖息时,偶而与人说话或写文章,不然会习惯沉默。

一生必定终了,人该如何面对生命终局?我很努力写作,虽然经常板着一张呆滞脸孔,勇气绝未断裂,直到如今仍一往直前,停歇不下。时间不是最大阻碍,创意、执笔、读上几册书,这是本色,是本事,是我的记忆小宇宙,更是一个男人守护书写的唯一倾诉。

我就是因为容易遗忘,深怕想不起过去发生的大小事,即便把还记得的留下,不想记起来的沉埋,所以才能活命到今天,而今,写作竟让那些沉埋的过去甦醒。

身体是性命的容器,灵魂才是永恒的主角,成长是不断失去的残酷过程,幸好人世间尚有文学、音乐、戏剧,承载寻找自我的工具,而人的生命事蹟,委实无法完整塞进一本小小书册里;每个人都是自己各种经歷符号的总和,在废墟般的生命,捡拾碎石破瓦片,补天、补壁或提补一些勇气,便于逃脱世情风暴,拿捏出奇蹟,即便接受与眾不同的我,后来,那个与眾不同的人,才会在人群中发光。(本文收录于《写作职人的本事》一书)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。