短短数天内,辉达(NVIDIA)与其掌舵人黄仁勋连续抛出两大重估市场与产业格局的决策,一是以现金每股23.28美元,总额50亿美元买入英特尔(Intel)普通股,约定跨越多代产品周期,共同研发资料中心与个人电脑专用晶片合作案;二是与OpenAI建立「战略伙伴」框架,计画部署至少10吉瓦(WG)的辉达电力供应系统,并分阶段投入最高达1000亿美元支援其模型训练与推论的需求。

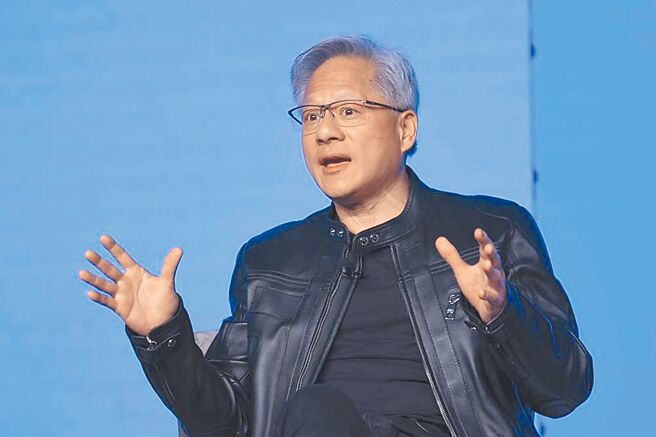

若纯看金额,绝对是一项惊人的资本操作,但放在9月26日黄仁勋接受BG2 Podcast比尔.葛利与布拉德.格斯特纳两人的专访来理解,更能看见一套完整的战略思维,黄仁勋不是单纯投资,而是把资本化为算力保证,藉由纵向共设计(Vertical Co-Design)塑造其生态优势。

首先辉达在9月18日宣布入股英特尔,这不仅为财务持股,也是实质技术绑定。双方计划在多代产品中,以辉达NVLink与RTX GPU chiplet技术为核心,建构CPU与GPU共设计平台。这意味辉达不仅巩固GPU优势,也跨入传统由x86主导的CPU生态,取得跨平台整合话语权,以此降低摩擦、提升效率。这笔投资同时为英特尔带来转型契机,让它在资料中心与个人电脑市场里重新找回突破口。

四天之后(9/22),辉达又与OpenAI签署合作意向书,目标在未来数年内逐步部署至少10吉瓦辉达电力供应系统。首批1吉瓦建置,定于明年(2026)下半年启动,总投入可能推升至1000亿美元规模。这既是算力承诺,也是对未来AI工业化需求的提前锁定。以推理(inference)为核心的计算,将以非线性爆衝速度增长,而辉达正是透过此举,确保自己在全球最重要的算力需求来源中,占据主导地位。

这些动作,从黄仁勋访谈阐述中,可以清晰串联其背后逻辑。他先提出一个颠覆性观点,说「通用计算已死」。CPU为核心的摩尔定律时代已经走到尽头,取而代之的是GPU驱动的加速计算与AI计算。他指出,这是一个不可逆的替代过程,规模可达数兆美元,犹如煤油灯被电力取代。而生成式AI等全新应用,则在这个替代基础上迭加新需求,形成两股力量迭加的市场炸裂。

更重要的是,他强调「三重指数增长」,包括驱动模型初始学习的「预训练」(pre-training),不断修炼直到完全正确的「后训练」(post-training),以及从单次回答演进到需反覆计算、验证与最佳化的「推论」(inference)。这三重指数曲线迭加,用户数再同步指数级增长,便构成了外界尚未充分理解的「十亿倍需求引擎」。黄仁勋判断,算力需求将远超预期,这正是辉达提前布局的原因。

黄仁勋还道出一个冷峻的经济逻辑,即使竞争对手提供免费晶片,客户也未必採用。因为资料中心的瓶颈在于有限的电力与固定成本。辉达的Blackwell系统相较前代Hopper性能提升30倍,这代表着同样的2000兆瓦电力,能创造30倍以上的收益。相较之下,免费的次级产品反而隐含巨大机会成本。这种逻辑,将辉达的优势转化为市场结构性垄断。

在宏观层面,他估算AI有望为全球GDP带来高达10兆美元的新增价值,相当于「再造一个德国」。支撑这一价值的AI工厂基础设施,年资本支出可达5兆美元,凸显这是一场堪比工业革命的经济典范转移。

在地缘政治上,黄仁勋未呼应美国主流的技术封锁论。他主张竞争而非封锁,认为将辉达排除在中国市场之外,等同拱手让出舞台,反而扶植本土竞争者。他强调,美国的创新体系与人才足以支撑全球性竞争,应透过市场渗透而非自我设限来维持优势。

在这场快速成形的竞赛中,黄仁勋试图将算力从单纯产品,转化为全球科技秩序中的「战略资产」。其目的不只是让辉达保持领先,而是改写整个科技版图,让未来的运算规则与产业秩序,都必须在他所设计的框架中运行。(作者为富瑜文教基金会执行长)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。