避讳是指古代迴避君主或尊长的名讳而不得不为的必须手段,然作法上却不一而足,一般可以选用改字、缺笔、空字、拆字等不同的方式来表述,其中最常使用者为「改字」。一经改字必然衍生出相对应的「避讳字」,即是特别用于迴避名讳而改写的代用字。这些代用字最为五花八门,有时和原字之间也并无清晰脉络可循。

在因避讳而改字之间,仅在汉朝时就有不少着名的案例,譬如当年为避武帝刘彻讳,曾为韩信谋士的蒯彻,硬生生地在史书中被改成了蒯通。而后汉初年享有高名的隐士庄光,即便曾与老同学刘秀同寝共眠,且睡觉时还把脚压在皇帝刘秀的肚子上,但是死后为了避光武帝子明帝刘庄的名讳,竟被强迫改成了严光,而后世多识严光,却不知庄光。更有甚者,一个关于我家先祖因避讳改字所产生的名讳「变异」,竟耗费了我二十年的岁月,歷经上穷碧落下黄泉的努力搜证,方寻得原委。

二○○一年秉正伯父将包括《刘氏本源序》在内的多份南宋以降的老刘家修谱序的复印件寄达我处后,我开始利用閒暇之余大量阅读古籍史料,好与刘家老谱讯息做交叉辩证。由此我梳理出老家湖南浏阳永安刘氏乃源自汉朝高皇帝,经九世祖光武帝中兴汉室,再传至十世祖广陵思王。尔后几经变迁,到了元朝元统初年(西元一三三三年),五十四世祖南仲公迁湘入浏(浏阳),自立敦本堂,我族始在浏阳永安湘东之地,安居立业,开枝散叶。

不过,在研究家史的歷程间,我始终对于十三世祖名讳混淆的未解谜团,耿耿于怀。此乃手中仅有的两份原始文献中,竟有不同的名讳版本,详述如下:

一.北宋欧阳修主编《新唐书卷七十一上世系表》

......临淮刘氏出自汉世祖光武皇帝子广陵思王荆,子俞乡元侯平,平生彪,袭封,事继母以孝闻世,号仁义侯,生玄,玄生熙,魏尚书郎,...... (略)

二.清朝浏阳永安七房禄分刘启锡撰《刘氏本源序》

......荆为广陵思侯,谥思王,荆生平,封俞乡元侯,平生彪,袭父封,彪生元,元生熙,仕魏为尚书郎,......(略)

参照以上,可知我族自九世祖刘秀,历十世祖刘荆,传十一世祖刘平,经十二世祖刘彪,至十四世祖刘熙,但十三世祖却有疑义:《新唐书》中的十三世祖作刘玄,而《刘氏本源序》中的十三世祖则标注为刘元。既然《新唐书》享有正史令誉的加持,我只能假定我族先辈启锡公在《刘氏本源序》中誊写有错,或付梓之前排版生误。

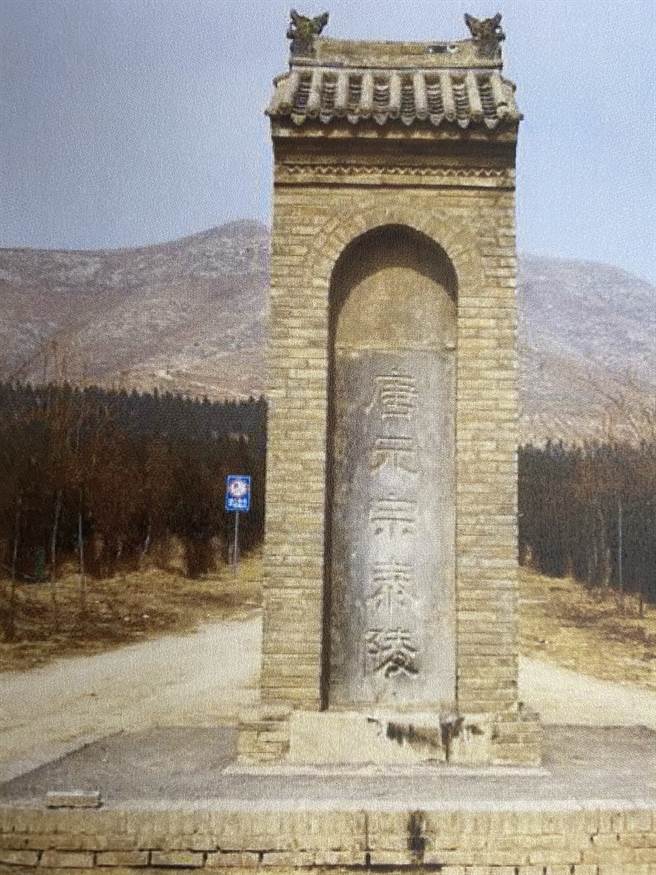

日前我无意间查知,清朝乾隆年间的陕西巡抚毕沅,喜好文史,并曾主撰《续资治通鉴》。他在任上致力于辖区内的古蹟调查,尤其对关中之地诸多汉唐皇陵墓冢,也一一考证立碑示人。毕沅曾在唐玄宗泰陵的神道正中央,立有「唐元宗泰陵」碑一座。这「改玄为元」的举措,经我进一步探索,始发现清朝为避康熙皇帝爱新觉罗玄烨之讳,「改玄为元,以煜代烨」。所以满清时期不但「唐玄宗」李隆基硬是被书写作「唐元宗」,「玄孙」一词也以「元孙」取代。同理可证,刘元等同刘玄,乃是我辈十三世祖在清朝时期的「书面」名讳。加以清朝初年的文字狱滥杀不少无辜,想必我族先辈启锡公在「满清铁蹄」下修谱之时决意循法避讳,以远凶避祸,他在「擅改」先祖名讳之前,也可能经过一番天人交战吧!

如前所述,除却清朝「改玄为元」,歷朝歷代避讳改字之举,所在多有,徒增歷史读者在阅读生涩没有标点的文言文之余,尚添入额外的混乱和困惑。不知对于这则因避讳而困扰我二十年的谜团,究竟是埋怨古代专制帝制的霸道蛮横?还是归咎自个儿的才疏学浅呢?

再者,今日诸多经营自媒体的「网红」们,在他们上传已经后制完成并配上中文字幕的视频中,当遇到某些敏感辞汇之时,有的网红会在字幕间选择使用中文拼音的英文字首来表述,诸如字幕中使用ZZ替代「政治」(Zheng Zhi),ZF暗喻「政府」(Zheng Fu),以WG反应「文革」(Wen Ge),而TMD和2B更为粗俗的骂人之语等,这难道不像是在当今讯息世界中,除却本文首段所描述的改字、缺笔、空字、拆字等古法外,所新创的另类避讳模式吗?

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。